Ethnicity and Class: Indigenous Politicization in Ecuador

Sofía Lanchimba Velasteguí*

*Doctora en Ciencias Políticas y Sociales, campo Sociología, por la Universidad Nacional Autónoma de México. Becaria posdoctoral del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (CCEIICH) de la unam. Temas de especialización: izquierdas, movilización social, década de los sesenta, década de los setenta, Ecuador. ORCID: 0000-0002-2064-3543.

** Estancia posdoctoral realizada gracias al Programa de Becas Posdoctorales en la Universidad Nacional Autónoma de México (POSDOC).

Resumen: Este estudio, basado en entrevistas a dirigentes indígenas y análisis documental, rastrea la politización indígena en Ecuador durante las décadas de 1970 y 1980. Se argumenta que la identificación como nacionalidades indígenas emergió como un constructo político, influido por la represión de las identidades de clase y por las oportunidades políticas surgidas en un contexto de apertura democrática y políticas estatales indigenistas. El impulso de la integración nacional junto con la influencia de un indigenismo que veía a las organizaciones indígenas como aliadas, crearon un escenario favorable a las identificaciones que usan la etnia como recurso de politización.

Palabras clave: Ecuador, identificación indígena, nacionalidades indígenas, 1970, 1980.

Abstract: This study, grounded in interviews with Indigenous leaders and documentary analysis, traces Indigenous politicization in Ecuador during the 1970s and 1980s. It argues that the identification as “Indigenous nationalities” emerged as a political construct, shaped by the repression of class-based identities and the political opportunities arising from democratic openings and state-led indigenist policies. The push for national integration, coupled with the influence of indigenism –which framed Indigenous organizations as allies– created a favorable scenario to politicizing ethnicity as a strategic resource.

Keywords: Ecuador, indigenous identification, indigenous nationalities, 1970, 1980.

Las identificaciones indígenas han sido observadas desde distintos ángulos: como una reformulación de una ciudadanía étnica que interpela al Estado a través de la creación de nuevos vínculos de derechos y obligaciones (Guerrero, 1994); la atención creciente en la diversidad étnico-cultural que podría ser la promesa de una sociedad complementaria e intercultural (Walsh, 2009), y aquellas que critican la promoción de lo identitario y lo cultural en detrimento de reivindicaciones económicas y sociales (Hale, 2004).1

Este debate ha tenido un espacio privilegiado en las páginas de la revista ecuatoriana Ecuador Debate; entre sus contribuciones más relevantes destacan dos números fundamentales: Etnia y Estado (1986) y Etnicidades e Identificaciones (1999). En este último destaca el artículo de Hernán Ibarra titulado “Intelectuales indígenas, neoindigenismo e indianismo en el Ecuador”, donde se examina cómo el neoindigenismo, el indianismo y el surgimiento de intelectuales indígenas reconfiguraron la identidad étnica. Ibarra (1999) documenta este giro paradigmático: desde una concepción racializada y estigmatizada hacia una valoración positiva de la cultura indígena, impulsada por la movilización política y la producción intelectual. Como sintetiza el autor: “La década del ochenta fue de una fuerte revaloración del indio, al ver al indígena como un sujeto en perpetua resistencia a través de los avatares de la historia” (Ibarra, 1999: 76).

La profusa bibliografía que existe sobre el movimiento indígena suele asentarse sobre el presupuesto de que las organizaciones indígenas actuales reivindican su identidad étnica y su derecho al reconocimiento y han dejado de lado su identidad de clase y campesina como sucedía en los años sesenta y setenta (Bengoa, 2000). Los estudios enfocados en el movimiento suelen tomar como punto de partida el levantamiento de 1990 y aquellos trabajos sobre las décadas previas se enfocan en los cambios estructurales que permitieron el surgimiento del movimiento indígena.

Andrés Guerrero (1994), por ejemplo, señala un cambio en la administración de poblaciones indígenas a partir de los años sesenta y sólo a partir del levantamiento de 1990 éstos habrían expresado una voz propia y roto con la ventriloquía blanco-mestiza. Este formulamiento es problemático porque desconoce la agencia política de las poblaciones indígenas antes del levantamiento de 1990. León Zamosc (1993) también se pregunta por las condiciones que permitieron la emergencia del movimiento indígena ecuatoriano y analiza las condiciones socioeconómicas y políticas –transformación agraria en la sierra, crisis económica y política de ajuste– y la formación de una identidad colectiva étnica previa al levantamiento de 1990.

Víctor Bretón, por su parte, pone de relieve la disputa por la tierra en el proceso de politización de la etnicidad:

la “cuestión agraria”, en plena efervescencia durante los años sesenta y setenta, coadyuvó a la proliferación de comunas, cooperativas y asociaciones de diferente índole como estrategia de acceso al factor tierra: el combate por el control de un recurso estratégico fundamental como ése […] forjó las condiciones que posibilitaron la politización de la etnicidad (Bretón Solo de Zaldívar, 2012).

Si bien dichos trabajos brindan un panorama en términos estructurales sobre los cambios que vivió Ecuador, no ofrecen una perspectiva sobre cómo cambia el mapa político durante la década de los ochenta y cómo éste influye en la politización de lo étnico. Tampoco se indaga sobre el proceso de discusión que hubo al interior de las organizaciones y que protagonizaron sus dirigentes para construir una posible unidad.

Adicionalmente, en el discurso político de algunos actores indígenas actuales existe una tendencia a borrar y negar las relaciones históricas entre las izquierdas, el sindicalismo y el movimiento campesino indígena. En estas formulaciones las izquierdas únicamente habrían actuado como ventrílocuos de sectores campesinos e indígenas, y sólo a partir del levantamiento de 1990 estos últimos habrían construido una voz propia. A partir de entonces, prevalecería una identidad indígena y étnica verdadera frente a una identidad campesina y de clase asignada.

Las implicaciones de estas posturas llevan a discursos que promueven el regreso a una “filosofía original” (Montaluisa, 2023) y a un cierto pasado puro; por tanto, desvanecen los esfuerzos de autodefinición; las dificultades para construir alianzas que dieron paso a organizaciones locales, regionales y nacionales; los conflictos y discusiones que tuvieron que gestionar las organizaciones y sus dirigentes para construir acuerdos. En consecuencia, estos planteamientos ofrecen identidades sin memoria, sin recursos de lucha y las deja a merced de cualquier tendencia ideológica.

En este trabajo parto de la tesis de que la transformación y apertura del campo político ecuatoriano con el regreso al orden constitucional (1979) permitió la politización de lo étnico, sin embargo, esta politización no está separada de las demandas socioeconómicas o de clase.2 La reforma jurídico-política de 1979 permitió que izquierdas que se habían radicalizado en los años sesenta y setenta formaran parte del sistema político institucional y que algunos sectores movilizados tuvieran representación a través de la incorporación del voto a analfabetos, entre los que se encontraban sectores campesinos e indígenas.

Durante la década de los ochenta, el campo político ecuatoriano amplió los márgenes de participación y representación de poblaciones campesinas-indígenas a través del voto y las campañas de alfabetización. Además, la influencia del viii Congreso Indigenista Interamericano promovió la identificación étnica y la conformación de organizaciones indígenas. No obstante, al mismo tiempo censuraba y reprimía la identificación de clase. La represión más violenta a las identificaciones políticas que usaban el lugar que ocupan en la estructura productiva como recurso de politización, se dio en el gobierno de León Febres Cordero (1984-1988), un gobierno que para ello usó el “terrorismo de Estado” (Peñafiel, 2015). En esos años, militantes de izquierda, sindicalistas, quienes eran identificados como “indios comunistas” o simplemente “comunistas”, fueron perseguidos, asesinados, torturados o desaparecidos.

La neutralización por la vía institucional a través de la incorporación al campo político y la represión proscribieron a la clase como recurso de politización. En este ambiente, algunos dirigentes indígenas y las organizaciones que se desarrollaron en esos años emprendieron esfuerzos para unificar experiencias, organizaciones, tendencias políticas y proyectos políticos disímiles, es decir, buscaron construir una identificación como grupo político.

Siguiendo estas premisas, el objetivo de este artículo es describir la politización del movimiento indígena ecuatoriano durante las décadas de 1970 y 1980, destacando cómo las políticas estatales de reconocimiento étnico, junto con la represión a identidades clasistas, configuraron un escenario donde los dirigentes indígenas redefinieron estratégicamente su identificación.

Desde una perspectiva histórica, el estudio integra cambios políticos (retorno al orden constitucional en 1979, reformas estatales); dinámicas socioeconómicas (transformación agraria), y procesos organizativos internos del movimiento indígena. Se enfoca en las décadas de 1970 y 1980 como periodo clave para entender la transición de identidades campesinas/clasistas a étnicas, y la construcción de la categoría “nacionalidades indígenas”. Y desde un enfoque relacional se observa cómo las identificaciones de los actores se forman en tensión, conflicto, debate y negociación con el Estado, y cómo en medio de la disputa política son usadas de manera estratégica para lograr fines concretos.

Metodológicamente, el estudio combina fuentes orales ―entrevistas a 12 dirigentes fundadores de Ecuarunari, Confenaie y Conaie― con análisis de documentos históricos (periódicos como Amanecer Indio, Lucha Campesina, Rikcharishun y actas del VIII Congreso Indigenista Interamericano). Este enfoque mixto revela contradicciones: mientras los testimonios actuales tienden a borrar alianzas pasadas con sindicalismo e izquierdas, los registros de los ochenta muestran un lenguaje clasista y vínculos con proyectos revolucionarios (ejemplo: solidaridad con Nicaragua y Cuba).

La contribución central del trabajo radica en revelar cómo el Estado promovió lo étnico para neutralizar demandas de clase, mientras los dirigentes usaron estratégicamente esta apertura para construir una organización nacional. Además, se cuestionan las narrativas que presentan lo étnico y lo socioeconómico como polos excluyentes. Al demostrar que la Conaie emergió de tensiones entre herencias campesinas, reconfiguraciones estatales y proyectos revolucionarios, el artículo cuestiona tanto el esencialismo cultural como la visión de que 1990 marcó un “despertar” indígena. En su lugar, propone entender las identificaciones como un recurso político dinámico donde lo étnico se politizó no a pesar de las demandas de clase, sino a través de ellas, en un contexto de aperturas y represiones selectivas.

Estas reflexiones se organizan en seis secciones. Primero, se enmarca el uso de la categoría identificación y se detallan los desafíos metodológicos de trabajar con fuentes dispersas y testimonios marcados por memorias heroicas. Segundo, se contextualiza la apertura política y la alfabetización como cambios políticos fundamentales para la politización indígena. Tercero, se rastrea la influencia de las izquierdas revolucionarias y la teología de la liberación. Cuarto, se describe la influencia del indigenismo estatal e internacional. Quinto, se relata cómo estas influencias moldearon la construcción de “nacionalidades indígenas”. Finalmente, las conclusiones destacan que esta identificación fue una herramienta para negociar con el Estado, revelando la interdependencia entre luchas étnicas y socioeconómicas en la historia del movimiento.

Identificación como estrategia política

La categoría identidad ha sido ampliamente discutida. Autores como Ernesto Laclau, Chantal Mouffe (2010) y Stuart Hall (2019) coinciden en que en la identidad conviven distintas posiciones de sujeto. Es decir, no es una entidad unitaria y suturada sin contradicciones ni antagonismos, sin embargo, mantiene rasgos que tienden a la esencialización y que problematizan su uso. Siguiendo a Dubet, este problema puede superarse distinguiendo “las distintas lógicas de identificación social” (1989: 520). Para el presente trabajo, los actores buscan una identificación que se convierte en una “capacidad estratégica de lograr ciertos fines, lo cual le permite transformarse en un recurso para la acción” (Dubet, 1989: 526).

Entre los años sesenta y ochenta, la desestructuración del régimen gamonal y la ampliación del campo político abren un proceso de politización que desestabiliza las identificaciones que circulaban en la época. Como plantea Ranabir Samaddar, en medio de conflictos, eventos, prácticas políticas y nuevos deseos, se crean nuevas identificaciones como parte de la constitución de un sujeto político (Samaddar, 2020). Asimismo, los procesos de politización y movilización les permiten contar con representaciones y visiones compartidas que les otorgan un sentido de pertenencia.

Esta lógica de identificación se produce de manera relacional, es decir, en tensión, conflicto, debate y negociación (Hall, 2019) y en medio de la disputa política funcionan como una estrategia de negociación frente al aparato estatal para hacer evidente una demanda colectiva.

Componente metodológico

En el diseño metodológico combino fuentes orales con fuentes documentales. En el caso de las primeras, entrevisté a doce dirigentes indígenas que ocuparon cargos a nivel nacional, regional, provincial y local durante los años setenta y ochenta. Entre las personas entrevistadas están los fundadores de las principales organizaciones indígenas a nivel regional (Ecuarunari y Confenaie) y nacional (Conaie). Hay que destacar que entre los dirigentes entrevistados están quienes impulsaron la articulación nacional: Manuel Imbaquingo desde la sierra y Ampam Karakras desde la Amazonía.

El criterio de selección se basó en dos principios fundamentales: la heterogeneidad de trayectorias para capturar la diversidad de experiencias dentro del movimiento, y la saturación teórica, es decir, se continuó con las entrevistas hasta que los relatos dejaron de aportar información nueva. Las entrevistas siguieron un formato de diálogo abierto, centrado en reconstruir las trayectorias de los dirigentes y los procesos que condujeron a la formación de una organización nacional.

Para complementar los testimonios orales, se consultaron documentos producidos por las organizaciones indígenas durante el periodo estudiado. Entre ellos destacan periódicos como Lucha Campesina (1979), de Ecuarunari-Pichincha; Amanecer Indio (1985a), de la Confenaie, y Rikcharishun (1987), de Ecuarunari. Asimismo, se examinaron entrevistas de la época, disponibles en el fondo documental Narrativas de mujeres indígenas (Flacso) y en publicaciones de la Agencia Latinoamericana de Información (Alai, 1985), reproducidas en el documento Forjando la Unidad.

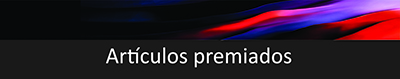

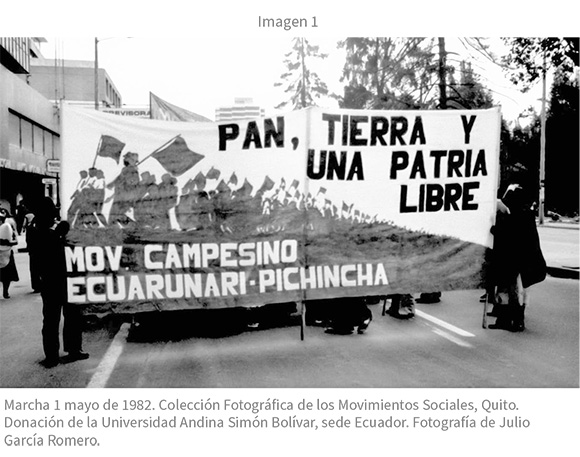

Para rastrear declaraciones y resoluciones producidas en los años ochenta, se recurrió a fuentes secundarias, como el boletín Punto de Vista, y se analizaron fotografías del archivo Movimientos Sociales de la Universidad Andina Simón Bolívar.

El trabajo con estas fuentes presentó dos desafíos principales. En primer lugar, existen brechas documentales significativas, ya que no hay un archivo centralizado del movimiento indígena, particularmente para la década de 1980. La irregularidad en la preservación de periódicos de la época redujo el corpus disponible: para cada publicación relevante (como Lucha Campesina, Amanecer Indio y Rikcharishun), sólo se localizó un ejemplar correspondiente al periodo de estudio. En el caso de las declaraciones y resoluciones, éstas solo pudieron recuperarse a través de fuentes secundarias.

En segundo lugar, los testimonios orales están mediados por la subjetividad y la memoria. Las entrevistas reflejan interpretaciones actuales de hechos pasados, influidas por la construcción de narrativas personales (como el énfasis en el propio liderazgo), el olvido selectivo o la revaloración de ciertos eventos por encima de otros. También se observan discrepancias entre los discursos históricos de los años ochenta y los relatos actuales (por ejemplo, la negación de vínculos con la izquierda, cuando fuentes de la época demuestran lo contrario). Estas variaciones no invalidan los testimonios, pero demandan una contrastación con las fuentes documentales. Los cambios discursivos a lo largo de cuatro décadas y las motivaciones detrás de las reinterpretaciones están marcadas por las tensiones políticas presentes y la consolidación, en gran medida, de su reconocimiento como pueblos y nacionalidades.

La triangulación entre testimonios orales y fuentes documentales permite no sólo reconstruir los hechos históricos, sino dar cuenta de cómo el movimiento indígena reinterpreta su pasado en función de sus luchas presentes. Lejos de desmerecer el valor de las entrevistas, se pretende establecer un diálogo crítico con las fuentes escritas.

La apertura del campo político y la alfabetización

Durante la década de los sesenta y setenta en Ecuador aparecieron diversas agrupaciones radicalizadas de izquierda que pregonaban la revolución; aunque contaban con pocos militantes tenían una influencia significativa sobre la movilización social. En esos años los principales protagonistas eran las centrales sindicales y como parte de éstas el movimiento campesino. Entre 1975 y 1983 se produjeron las mayores huelgas nacionales (Centro de Educación Popular, 1981). La FENOC, organización de carácter sindical y campesina, cobró fuerza en esos años (Centro de Educación Popular, 1984). Es decir, había un ascenso de identificaciones políticas que usaban el discurso de clase como recurso de politización. Sin embargo, el escenario político empezó a cambiar a finales de los setenta debido a la represión sistemática de las dictaduras y la neutralización de las izquierdas a las que se les permitió el ingreso a la política formal.

En 1979 se llevó a cabo una reforma jurídico-política que implicó la promulgación de una nueva Constitución y ley de partidos políticos como parte del regreso al orden constitucional. Ésta se dio en medio de una ola democratizadora que atravesaba la región como una respuesta a las dictaduras que habían gobernado o gobernaban en algunos países. Dicha reforma permitió el ingreso al campo político institucional a los actores que habían pugnado durante los sesenta y setenta: las izquierdas radicalizadas podían convertirse en partidos políticos legales y se reconocía el voto facultativo a los analfabetos, entre los que estaba un amplio número de indígenas y campesinos.

Con esta reforma, las izquierdas se enfrentaron al dilema de participar en el campo político institucional o insistir en la revolución. La mayoría de las izquierdas optó por la primera opción y creó el Frente Amplio de Izquierda (FADI) ―coalición del Partido Comunista, el Movimiento Revolucionario de Izquierda Cristiana y el Partido Socialista― y el Movimiento Popular Democrático (MPD), partido político formal del Partido Comunista Marxista Leninista Ecuatoriano (PCMLE). Con ello, clases medias radicalizadas y sectores populares movilizados podrían contar con una representación formal.

Las transformaciones del campo político ecuatoriano no sólo incorporaban a grupos radicalizados, también impulsaban la integración nacional a través del reconocimiento de una pluralidad étnico-cultural. En específico, el gobierno de Jaime Roldós Aguilera se caracterizó por promover “un rol protagónico del Estado, del nacionalismo y del discurso de justicia social” (Luna, 2014: 5). En su Plan Nacional de Desarrollo 1980-1984 explicita la intención por “fortalecer la conciencia de una identidad nacional, partiendo de una visión unitaria e integradora del país, reconociendo la evidente pluralidad étnico-cultural del hombre ecuatoriano” (Ministerio de Bienestar Social, 1987: 25).

Esta perspectiva aparece de manera clara en el discurso de investidura de 1979 cuando pronunció unas palabras en kichwa y, sobre todo, a través del programa de alfabetización (1980-1984) implementado por su gobierno y el que le sucedió. A través del programa de alfabetización se buscaba que las personas “además de aprender a leer y escribir, se comprometiera[n] a tomar parte en las decisiones locales, regionales y nacionales, y contribuyera[n] a un nuevo diseño de vida social, económica, cultural y política” (Campaña Nacional de Alfabetización, 1989). La ejecución del programa en castellano y su versión bilingüe en kichwa promovieron un lenguaje y símbolos comunes a través de las cartillas de alfabetización. De esta manera, el acceso al voto y la alfabetización ampliaron los márgenes de negociación de las poblaciones indígenas y abrieron una pugna por su representación.

Esta experiencia permitió que algunos de los entrevistados recorrieran el territorio, conocieran las necesidades de otras comunas, se formaran como educadores, afinaran sus habilidades de comunicación y organización y se convirtieran en puentes entre el aparato estatal y las comunidades. Algunos de los dirigentes terminaron el nivel escolar a través del programa de alfabetización e inmediatamente se convirtieron en alfabetizadores; otros aprovecharon la educación para adultos para continuar la secundaria y otros se beneficiaron de la circulación de información para acceder a las becas dirigidas a indígenas para estudiar en la universidad.

teníamos que designar un educador comunitario, […] un alfabetizador, claro, pagado un poco de bonificación a aquellos y habían libros o habían cartillas, guías para enseñanza y todo lo demás, entonces yo más o menos un año fui alfabetizador. Pero luego ya me pidieron que sea jefe de los alfabetizadores y tuve la oportunidad de trabajar casi con 50 comunidades. Claro, muy difícil, porque teníamos que recorrer a pie las comunidades y también exigir que las comunidades exijan a los promotores […] Por ejemplo, para enseñar la letra A, entonces decíamos ¿cuál es la lucha? la lucha es por la tierra, ¿cómo se dice en kichwa? Allpa, entonces, para aprender la A todos tenemos que poner Allpa (entrevista a Delfín Tenesaca, 2023).

La experiencia de alfabetización, como narra Delfín Tenesaca, les dio un papel protagónico en las comunidades, no sólo para enseñar a hablar y escribir en castellano y kichwa sino también para activar las luchas en diferentes territorios. Sin embargo, no todos podían convertirse en alfabetizadores. En las trayectorias de los dirigentes entrevistados se observan constantes respecto al dominio del castellano y el acceso a la educación que los diferencian de sus pares. Sus padres, por ejemplo, los educan en castellano y evitan hablarles en la lengua materna y hacen varios sacrificios para que accedan a la escuela.

El acceso a la palabra hablada y escrita en castellano se convierte en una destreza clave para fomentar la organización y resolver problemas de las comunidades y en la base para convertirse en alfabetizador. En otras palabras, la educación es activada como un capital político por los jóvenes alfabetizadores para formar y organizar inicialmente a las comunidades.

me llevaron a fundar la escuela […] como yo aprendí algo de leer y escribir yo dije algo tengo que hacer ¿sí? […]18, 19 años. Entonces ya me trataron, no diríamos como rey, pero algo como [...] la gente de las comunidades también alegres, pues dice, vamos a tener un profesor nuevo, entonces […] aprovechemos. Y créame, ellos pagaban camioneta o taxi, lo que sea para que me traslade de la casa al sitio de trabajo. Aportaban económicamente […] Eso ha sido una primera escuela para mí (entrevista a Manuel Díaz, 2023).

La alfabetización y el acceso a la educación en general son consideradas como necesidades urgentes para demandar sus derechos frente al Estado: leer leyes, conocer sus derechos y escribir peticiones eran actividades básicas para llevar a cabo sus luchas. Como sostiene Carmen Martínez Novo, la demanda por educación bilingüe se inscribe en “la necesidad de aprender a leer y escribir en español para poder bregar contra el Estado en la lucha por la tierra, y la necesidad de crear escuelas en zonas y para poblaciones que el Estado había descuidado” (Martínez Novo, 2009: 29).

El acceso a la educación, sin embargo, también fue un mecanismo de diferenciación. Hubo quienes se beneficiaron de los procesos educativos impulsados por organizaciones sociales para su propia movilidad social, sin que ésta redunde en un beneficio colectivo. Como lo describe Carlos Poveda, director del programa de alfabetización de esos años: “muchos lideres indígenas designados por las propias comunidades como coordinadores de alfabetización se aburguesaron efectivamente, se salieron de su contexto social, no quisieron después saber nada de sus comunidades” (Campaña Nacional de Alfabetización, 1989).

El discurso de clase, las izquierdas revolucionarias

y la teología de la liberación

Durante la década de los sesenta y setenta el discurso de clase predominaba en el campo militante y en la movilización social. El contacto con ideas revolucionarias, socialistas y comunistas no sólo estaba en el ambiente, algunas comunidades de la sierra mantenían contacto con partidos de izquierda radicalizada: el Partido Socialista Revolucionario, el Partido Marxista Leninista, el Movimiento Revolucionario de Izquierda Cristiana, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, el Movimiento Revolucionario de los Trabajadores, entre otros.

Las izquierdas radicalizadas de esos años, como en otros países, pretendían organizar a los indígenas y campesinos bajo la bandera de la revolución. Algunos militantes de izquierda tomaban contacto con las comunidades en calidad de estudiantes, apoyaban procesos de alfabetización, colaboraban en la creación de estrategias de acción colectiva, formaban cuadros políticos y difundían ideas socialistas, marxistas y comunistas. Algunos dirigentes indígenas incluso recibieron becas para estudiar en Cuba, donde obtuvieron formación política y experimentaron de primera mano el modelo que se estaba implementando. Manuel Imbaquingo, por ejemplo, recuerda: “conseguí otra beca, me fui a Cuba, estuve 3 años en Cuba […] Yo estaba en tiempos de maravilla con Fidel Castro y yo me reuní con Fidel Castro” (entrevista a Manuel Imbaquingo, 2023).

Esta lógica de articulación alrededor del discurso de clase se puede observar en la imagen 1 en la que aparece una pancarta con la demanda “Pan, tierra y una patria libre” y la identificación predominante es la del campesino. Esta identificación va cambiando a lo largo de los años ochenta.

Hay que señalar, además, que el nacimiento de la Ecuarunari está en estrecha relación con el trabajo impulsado por la teología de la liberación, especialmente el de monseñor Leónidas Proaño. Esta corriente progresista de la Iglesia que nació en América Latina y es conocida como la opción por los pobres, jugó un importante papel entre los años sesenta y ochenta, especialmente en Colombia y en Centroamérica.

En Ecuador su papel estuvo ligado al nacimiento del movimiento indígena de la sierra y fue otro actor que difundía las ideas y los procesos revolucionarios de la región. José María Cabascango narra, por ejemplo, la enorme sorpresa que se llevó: “Monseñor Proaño escuchando la radio Farabundo Martí [de Nicaragua], me quedé loco”. Su papel en la alfabetización a través de escuelas radiofónicas y el impulso de anhelos de justicia social y días mejores fue fundamental, como lo recuerda Delfín Tenesaca, quien fue formado en esta corriente.

Yo también vi cómo los mayordomos trataban mal y los capataces cómo es que despreciaban a los indígenas […] fue eso con la reflexión de la Biblia y con toda la formación que me dieron, pues presentaron otro dios, un dios liberador. No era ese dios de los capataces, ni de las haciendas ni de latifundios ni nada, sino que era dios liberador, dios de todos, dios de hermanos, dios de los compañeros y dios de la lucha3 (entrevista a Delfín Tenesaca, 2023).

La idea de la revolución como la posibilidad de contar con mejores condiciones de vida atraviesa la década de los setenta. En los comunicados de la Ecuarunari y también del Consejo de Coordinación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conacnie), creados con la finalidad de unir las organizaciones de sierra y Amazonía, el lenguaje clasista es evidente. Se enlazan en la condición de explotados y oprimidos que luchan por su liberación, tienen una visión latinoamericana y antiimperialista y permanentemente tienen muestras y acciones de solidaridad con Cuba y Nicaragua.

En el manifiesto del Primer Encuentro Unitario campesino indígena que se realizó los días 16 y 17 de abril de 1982, impulsado por la FENOC y Ecuarunari, se lee lo siguiente: “Nos solidarizamos con los pueblos Centroamericanos que luchan contra el imperialismo. Repudiamos la intervención imperialista contra El Salvador, Nicaragua, Guatemala, Cuba. Condenamos las dictaduras y regímenes represivos de América Latina” (Centro de Estudios y Difusión Social, 1982: 4).

Este rasgo internacionalista también se expresa en el deseo de organizarse a nivel continental; Antonio Quindi menciona: “queríamos que la Organización Nacional lidere a ponerse en contacto con todas las Organizaciones del continente, de los pueblos y nacionalidades, con la finalidad entonces de organizar y defender nuestros derechos de los pueblos y nacionalidades en el continente” (entrevista a Antonio Quindi, 2023).

Hasta principios de los años ochenta el sindicalismo era el actor con mayor capacidad de movilización y predominaba la idea de la “unidad campesina indígena”. Durante la década de los setenta, la identificación predominante de los miembros de la Ecuarunari, en especial en provincias como Pichincha, era la de campesinos, y su principal objetivo era la lucha por la tierra. Esta identificación convirtió a la FENOC campesina y sindical en su aliada natural hasta inicios de los años ochenta, y con ella participó de manera conjunta en marchas y con demandas compartidas, como se observa en la imagen 2.

La articulación con otros sectores oprimidos o excluidos, en su momento con los obreros y campesinos y posteriormente con sectores populares, mujeres, estudiantes, ecologistas, etcétera, es uno de los principales rasgos que la organización indígena ecuatoriana va a mantener a lo largo de los años.

A inicios de los años ochenta comienza de manera más sostenida la desidentificación como campesinos y la distancia con las organizaciones de izquierda y sindicales. La FENOC pierde impulso y algunas de sus bases pasan a formar parte de la Ecuarunari. A pesar de ello, quienes fueron formados en esta tradición seguirían defendiendo estas ideas.

Le decía a la gente […] ¿De dónde es usted? yo soy de Gradas, decían. Y en Gradas ¿Qué falta? falta todo. Entonces yo les decía, ahí necesitan carretera, agua, luz, agua para riego, todo, escuela, si eso es comunismo, bienvenido sea el comunismo les decía (entrevista a Emiliano Ramos, 2023).

Pérdida de centralidad del discurso de clase e impulso del discurso étnico

La neutralización de los grupos y organizaciones incentivados por el discurso revolucionario y de clase operó a través de su incorporación al campo político bajo las reglas institucionales. Las izquierdas radicalizadas perdieron impulso cuando ingresaron a la arena política institucional y las organizaciones sindicales fueron debilitadas, entre otras razones por la desestructuración del régimen laboral y el endurecimiento de las condiciones para formar sindicatos (Milk, 1997).

En los años ochenta, la represión más violenta a estas identificaciones políticas se dio durante el gobierno de León Febres Cordero (1984-1988). Éste implementó la doctrina de seguridad nacional que implicó tortura, desaparición y muerte de militantes de izquierda, sindicalistas, estudiantes y también de quienes eran señalados como “indios comunistas”. José María Cabascango, fundador de la Federación Indígena y Campesina de Imbabura (FICI), por ejemplo, recuerda que “estaba en la lista de posibles [...] que tengo que ser asesinado, todo. Yo estuve preso varias veces, fui torturado, todo, todo, acusado de ser parte de la guerrilla” (entrevista a José María Cabascango, 2023).

La aplicación de medidas de ajuste económico, las reformas laborales y la represión sistemática incidieron en que la clase dejara de ser un recurso de politización legítimo. Eventos como la caída de Salvador Allende en Chile (1973), la derrota del sandinismo (1990) y la caída del muro de Berlín (1989) marcaron el declive de estas identificaciones políticas.

Al mismo tiempo, desde el Estado, concretamente desde la Oficina Nacional de Asuntos Indígenas, hubo un impulso por hacer visibles las “particularidades étnicas” y la promoción de un papel activo de las organizaciones indígenas en la gestión estatal. Este cambio en la orientación fue influido por el VIII Congreso Indigenista Interamericano que se llevó a cabo en 1980 en México, en el que participó Ecuador y cuya misión fue preparar la Primera Reunión Técnica sobre Asuntos Indígenas de los Países Amazónicos.

El indigenismo que promovía el VIII Congreso Indigenista Interamericano consideraba la doble condición de la población indígena respecto de su explotación económica y su especificidad étnica. “Esta forma alternativa de entender a la población indígena no deja de reconocer su especificidad étnica y cultural, pero proyecta cualquier acción no como un intento de proteger supervivencias sino de corregir sistemas de distribución y relación esencialmente injustos” (Congreso Indigenista Interamericano, 1980). La principal diferencia respecto de anteriores congresos fue la centralidad otorgada a las organizaciones indígenas; entre sus recomendaciones constaba: “reconocer la capacidad de gestión de las organizaciones indígenas y su derecho a participar en la gestión pública y sobre todo, en el diseño y ejecución de las acciones que a ellos les afecta” (Congreso Indigenista Interamericano, 1980).

En 1981 se llevó a cabo la Primera Reunión Técnica sobre Asuntos Indígenas de los Países Amazónicos en Puyo, y en 1984 el Ministerio de Bienestar Social y el Consejo Nacional de Desarrollo organizaron un seminario para discutir sobre políticas estatales y población indígena. Para el primero se preparó el documento Informe del Ecuador, en el que se resaltaba la particularidad étnica frente a la sociedad nacional: “cuando hablamos de particularidad étnica e Integración Nacional […] tendremos que tener presente los intereses particulares y las historias propias de cada uno de los pueblos indígenas, mientras que también por otra parte debemos responder a las necesidades del proceso social nacional” (Ministerio de Bienestar Social, 1987: 26). Hay que subrayar que la frontera entre lo que el informe denomina “sociedades indígenas” frente a la “sociedad nacional” se construye sobre el acento de una “particularidad étnica”.

Este informe plantea, además, un relacionamiento entre Estado y poblaciones indígenas a través de las organizaciones indígenas. En específico, menciona como líneas de acción: “1. Impulsar y fortalecer las formas de organización de la población indígena. 2. Fortalecer la participación en la toma de decisiones de los grupos indígenas. 3. Promover y difundir los valores culturales de los grupos indígenas de la región amazónica” (Ministerio de Bienestar Social, 1987: 35). Es decir, la política del Estado frente a las poblaciones indígenas recoge las recomendaciones hechas por el Congreso Indigenista Interamericano. La acción más clara de este tipo de relación se dio en 1989, cuando el Estado ecuatoriano creó y coadministró con las organizaciones indígenas la Dirección Nacional de Educación Intercultural Bilingüe (DINEIB). Bajo esta influencia, el Estado no sólo promovía el reconocimiento de las particularidades étnicas, también impulsaba la formación de organizaciones que intermediaran la gestión pública.

El nivel de influencia del mencionado Instituto Indigenista en la organización de la Dirección Nacional de Poblaciones Indígenas del Ecuador ―creada en 1985―, llegó a ser cuestionado por la Confenaie a través de su periódico Amanecer Indio: “las organizaciones indígenas del país, hicimos planteamientos concretos para buscar una efectiva participación. Esto no fue permitido por el gobierno y por el contrario, optó por traer ‘expertos’ extranjeros del Instituto Indigenista Interamericano de México para planificar el funcionamiento de esta Dirección” (Confenaie, 1985b: 6). En esta misma publicación, la organización amazónica denunciaba la creación de organizaciones paralelas bajo el auspicio del Estado y la presencia de grupos divisionistas:

Antes se llamaba movimiento indígena campesino “independiente” ECUADOR AYLLU. Hoy, se han cambiado al de “Unión Nacional de Indígenas y Campesinos del Ecuador”, UNICE. Este aparato divisionista nace directamente financiado por el llamado Frente de Reconstrucción Nacional desde la campaña política de León Febres Cordero (Confenaie, 1985c).

La presencia de otras organizaciones ―que estarían impulsadas por el Estado― da cuenta del impulso hacia las particularidades étnicas y la disputa por la representación nacional de lo indígena.

Esta no era la primera vez en que lo étnico cobraba relevancia. Como lo resume de manera crítica Martínez Novo: “las instituciones de desarrollo como Misión Andina tratan de convertir un problema estructural de desigualdad de reparto de recursos en un problema étnico y cultural” (Martínez Novo, 2009: 27). Antonio Quindi recuerda, por ejemplo, haber sido formado por esta institución: “entonces nosotros un poco ya informados a través de la Misión Andina, un poco entrenados, entonces decimos, no pues, realicemos una organización propia de nosotros” (entrevista a Antonio Quindi, 2023). La gran diferencia de lo que sucede en los años ochenta es que esta orientación es asumida por el Estado.

En esos años son varias las instituciones que promueven el acento sobre las dimensiones culturales. La Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE) a través del Centro de Investigación para la Educación Indígena (CIEI), así como las carreras de Antropología y de Lingüística, ejercieron su propia influencia por medio del apoyo al gobierno en el programa de alfabetización bilingüe (kichwa-castellano) y en la educación de jóvenes indígenas.

Manuel Díaz, expresidente de la FICI y uno de los beneficiarios de las becas que ofrecía la universidad para estudiantes indígenas, estudió lingüística kichwa. En el ambiente universitario recuerda que circulaban ideas sobre la diferenciación étnica:

De ahí me dice, o sea, tú eres indio, tú eres diferente a nosotros y tú sí puedes vivir, o sea, de diferente manera frente a la sociedad ¿Qué será pues eso? Recién, o sea, una vez que ingresé a la Universidad Católica me dicen eso. […] Bueno entonces yo me preguntaba ¿por qué me dices indio? Esos son diferentes, tienen pensamiento diferente (entrevista a Manuel Díaz, 2023).

La transición de las identificaciones de clase a la identidad se da en un escenario de reconocimiento de la diferencia cultural: el voto indígena cobra importancia, el indigenismo permea las entidades estatales, se promueve la organización indígena como interlocutor legítimo y la clase pierde centralidad como un recurso de politización. Todo esto abre la posibilidad para politizar lo étnico y pugnar por la entrada al campo político a través de una organización social de carácter nacional.

La disputa por la autoidentificación: el difícil camino

al acuerdo

En un contexto en el que las identificaciones de clase son censuradas y reprimidas y un indigenismo desde el Estado promueve la preocupación por lo indígena y sus “particularidades étnicas”, las organizaciones campesinas pierden fuerza y las organizaciones indígenas se fortalecen. La Federación Ecuatoriana de Indios (FEI) ligada al Partido Comunista, y la Federación Nacional de Organizaciones Campesinas (FENOC) ligada a la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas (CEDOC), que fueron importantes actores movilizados en la década de los sesenta y setenta respectivamente, dejaron de serlo desde mediados de los años ochenta. La Ecuarunari, fundada en 1972, pasa de una identidad campesina y un discurso de clase a una identidad étnica y un discurso en el que conviven las dos tendencias.

En los años ochenta, el gran desafío para los dirigentes indígenas fue la articulación a nivel nacional, para lo cual había que llegar a un acuerdo mínimo sobre su identificación. Es entonces que surgen varios debates entre las tendencias de clase y las étnicas, sobre los objetivos de las organizaciones regionales respecto a los aliados y el tipo de relación que preferirían respecto del Estado.

Durante los años setenta la Ecuarunari, que había nacido con la intención de convertirse en una organización nacional, logró organizar a gran parte de la sierra, pero se encontró con enormes dificultades para establecer contacto con los pueblos amazónicos. En la región amazónica, sin embargo, también se desarrollaba una experiencia de articulación regional a través de la Confenaie. La existencia de una organización que había logrado movilizar a gran parte de la sierra y en algo a la costa, y de otra más que hacía lo mismo en la Amazonía, permitía pensar en alianzas para dar paso a una organización nacional.

Las disputas por la identificación aparecen de manera más clara en los intentos por unificar a la Ecuarunari y la Confenaie. En esta tarea se embarcaron Manuel Imbaquingo, Ampam Karakras y otros, a través de la conformación del Consejo de Coordinación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conacnie). El primer paso, sin embargo, era acordar una identificación y objetivos comunes, lo que no sería fácil. Cristóbal Tapuy, presidente de la regional amazónica (Confenaie), entre 1984 y 1986, y segundo presidente de la Conaie (1988-1990), recuerda:

no querían ser indígenas, ellos decían, nosotros somos campesinos, […] así era con ellos, los campesinos no querían ser indígenas. Entonces a la final tanto fue las discusiones, los análisis y los debates en las reuniones, en los congresos, asambleas que teníamos las nacionalidades y pueblos que a la final nos pusimos de acuerdo (entrevista a Cristóbal Tapuy, 2023).

Si bien las discusiones entre las tendencias de clase y étnica pueden rastrearse desde los inicios de la Ecuarunari en 1972, éstas cobran fuerza en los años ochenta. En el periódico Lucha Campesina de 1979, producido por el Movimiento Campesino Ecuarunari Pichincha, se lee el siguiente comunicado como parte del v Congreso:

2. En su origen mismo se vio atravesado por tendencias puramente indigenistas-racistas; sectarias y segregacionistas; (el espontaneísmo y el rechazo a toda forma de dirección caracterizaba en ese entonces al Ecuarunari). Como es natural, esto ha determinado un lento desarrollo y consolidación orgánico-política del movimiento. 3. En el IV Congreso realizado en la comunidad de los Chibuleos, se dio un paso muy significativo en lo orgánico al aprobar un reglamento interno y una estructura orgánica que permitan el crecimiento en este sentido, y al tratar temas como: la reforma agraria, la educación política, la necesidad de establecer alianzas con otros sectores campesinos y obreros, etc. […] a nivel nacional todavía se advierten actitudes sectarias, indigenistas-racistas, antidemocráticas4 (Ecuarunari, 1979).

Las tensiones y disputas entre las identificaciones de clase y étnicas forman parte de la historia del movimiento y su resolución no fue simple, implicó un largo de proceso de negociación. A lo largo de la década de los ochenta, la Ecuarunari, por ejemplo, acentúa la identificación indígena sin eliminar la campesina:

La particularidad del ECUARUNARI es que se trata de una organización campesina que reivindica a la par la problemática indígena; qué planteamientos específicos tienen al respecto. Nosotros partimos reconociendo que los indígenas tenemos nuestra lengua propia, nuestra vestimenta propia, nuestra religión propia, en definitiva nuestra cultura propia que queremos defender. Ese es nuestro punto de partida a partir del cual nos vinculamos a las organizaciones campesinas. Nosotros tenemos una claridad política, aunque algunos sectores organizados, como los obreros, por ejemplo, desconocen la existencia de la organización indígena, para ellos es suficiente decir campesina y nada más […] hay algunos sectores que confunden al señalar que el ECUARUNARI ha dicho que tiene una posición indigenista, y eso no es así (Imbaquingo, 1985: 44).

La postura de Manuel Imbaquingo, dirigente de la Ecuarunari y la Conacnie, ilustra cómo las identificaciones puramente campesinas o étnicas no son aceptadas. Y si bien el discurso de clase está proscrito, no desaparece y aunque hay un mayor énfasis en las particularidades culturales, aclaran que no tienen una posición indigenista.

Los debates entre las tendencias, si bien eran los más visibles, no eran los únicos. Dado que en esos años la identificación no se construye buscando las especificidades de lo indígena, sino negociando las diferentes posturas políticas, era preciso acordar objetivos comunes. Los que tampoco resultaban diáfanos, por ejemplo, discrepaban respecto a la Reforma Agraria. Mientras en la sierra las organizaciones indígenas presionaban por la aplicación de las leyes de Reforma Agraria, en la Amazonía se prefería lo contrario, dado que ésta implicaba la colonización de sus territorios.

En la parte andina querían la aplicación de la Reforma Agraria y en la Amazonía en contra de la colonización. ¿Entonces, cómo concilia los dos conceptos? Entonces conversando con los compañeros, llegamos a un acuerdo de que nosotros, de la Amazonía, vamos a decir no a la colonización, sí a la Reforma Agraria. Y los de la sierra sí a la Reforma Agraria y no la colonización (entrevista a Ampam Karakras, 2023).

Las diferencias respecto a los objetivos no eran las únicas; Ampam Karakras se pregunta, por ejemplo, “cómo llegar y conversar con la parte andina que es otra forma de ver” (entrevista a Ampam Karakras, 2023). Tampoco todos estaban de acuerdo con la formación de una organización nacional; Manuel Imbaquingo recuerda que “los amazónicos no querían saber nada de la Sierra” (entrevista a Manuel Imbaquingo, 2023). Es decir, la identificación como pueblos y nacionalidades indígenas que ahora aparece como natural, en esos años implicó un largo proceso de negociación política.

Si bien los dirigentes indígenas usan de manera estratégica la promoción de la identificación indígena por parte del Estado, no eliminan las posiciones clasistas e insisten en la articulación con otros sectores con los que comparten la posición de explotados. Para ello construyen una tercera categoría, para identificarse como nacionalidades indígenas;5 una categoría que ahora forma parte del lenguaje jurídico-político ecuatoriano a partir de su reconocimiento constitucional en 2008.

Dos posturas, de la sierra y la Amazonía respectivamente, reflejan la voluntad por englobar diversas dimensiones y distintas tendencias. Ampam Karakras y Blanca Chancoso explican la nacionalidad en los siguientes términos:

Tengo que hablar de nacionalidades, porque no somos una simple etnia, no somos un simple grupo étnico ni aborigen como dicen. Somos un pueblo, somos una nacionalidad […] estamos pidiendo que nos respeten, buscando la liberación y la justicia para todos los compañeros. Para ir los compañeros y las compañeras indígenas, junto con los obreros, como pueblo explotado,6 a alcanzar esta victoria, siguiendo el ejemplo de otros pueblos que vienen luchando como es el caso del pueblo de Guatemala; Nicaragua y Cuba también, compañeras (Chancoso, 1984).

[…] en la medida en que queremos englobar a los diferentes pueblos indios, sea cual sea su desarrollo histórico, frente a este dilema, hemos optado por el término de nacionalidades indias. Esta resolución ha sido meditada y no obedece a una sugerencia ajena, sino porque comprendemos que la categoría nacionalidad expresa los aspectos económicos, políticos, culturales, lingüísticos de nuestros pueblos.7 Nos sitúa en la vida nacional e internacional (Karakras, 1988: 636).

La declaración de Blanca Chancoso, dirigente indígena, permite observar que en esos años su identificación está relacionada con procesos revolucionarios como los que menciona y sus aliados más próximos son los obreros. Asimismo, lo étnico no cobra sentido por sí mismo, sino cuando habilita una articulación política: “somos un pueblo, somos una nacionalidad”. En el caso de Ampam Karakras, emprende una operación que va más allá de lo cultural y lo lingüístico y menciona los aspectos económicos y políticos, fundamentación que posteriormente servirá para demandar autodeterminación territorial.

Insistir en la identificación como campesinos impedía la articulación con la región amazónica, dentro de la cual el trabajo en el campo no era una actividad privativa de los pueblos indígenas y quienes casi no habían tenido contacto con partidos de izquierda, sindicatos o la teología de la liberación. En esa identificación tampoco se veían reflejados los pueblos indígenas migrantes que habitaban las ciudades y ejercían diferentes actividades económicas, ni los intelectuales indígenas cuyo papel es clave en la disputa.

La identificación estrictamente indígena tampoco satisfacía porque era una identidad asignada y a simple vista borraba todo el contenido de clase; este elemento era clave para quienes se formaron en estas tendencias y creían fervientemente en la articulación con otros sectores populares.

Entre las identificaciones de clase y étnicas no hay una ruptura ni una transición, ambas conviven en la nueva categoría y aunque haya un mayor acento en la diferencia étnica, se sigue denunciando la explotación como parte de una clase, a pesar de que se enmascara en el nuevo momento. La categoría nacionalidades indígenas se construye como una identificación abierta, dado que el objetivo de sus dirigentes era contar con una organización numerosa, representativa a nivel nacional y con capacidad de presión frente al Estado. En la formación de esta identificación están presentes las alianzas históricas con las izquierdas, especialmente con el Partido Comunista respecto a la idea de autodeterminación, y con la teología de la liberación, especialmente la iglesia de monseñor Leónidas Proaño respecto de la idea de liberación. Las ideas de liberación y autodeterminación forman un horizonte alrededor del cual se conceptualiza nacionalidades8 en los años ochenta.

Finalmente, en 1986 se funda la Conaie ―organización nacional― usando nacionalidades como una identificación común. Ésta no sólo tenía la ventaja de incorporar otras identificaciones, sino que permitía su uso de manera estratégica para demandar tierra y territorio a través de la afirmación de autodeterminación. Su uso permitirá al movimiento disputar la configuración del Estado a través del proyecto de Estado plurinacional y demandar derechos colectivos en función de la existencia de un sujeto colectivo. Con el reconocimiento en la Constitución de 2008 se incorporó al lenguaje jurídico-político y a partir de entonces se ha naturalizado su uso.

Conclusiones

La identificación como nacionalidades indígenas es parte del proceso político emprendido por el movimiento y sus dirigentes en un escenario en el que la identificación de clase fue reprimida y el discurso étnico promovido. El contexto político de los años ochenta y la apertura del campo político fue usado de manera estratégica para utilizar la etnicidad como recurso de politización.

En otras palabras, la identificación no responde a especificidades de lo indígena ni a una espontánea toma de conciencia; su uso es de carácter político y está atravesado por diferentes negociaciones. En el caso del movimiento indígena ecuatoriano la identificación de clase como la étnica han sobrevivido con tensiones y conflictos. Y si bien en la actualidad esta doble dimensión es cuestionada, en la década de los ochenta ambas aparecen como expresiones de un mismo fenómeno.

De esta manera, entre los principales hallazgos encontramos que la identificación indígena en Ecuador, configurada entre las décadas de 1970 y 1980, operó como una estrategia política dinámica antes que como una esencia cultural estática. Surgió de negociaciones entre tendencias clasistas ―arraigadas en alianzas históricas con sindicalismos e izquierdas revolucionarias― y políticas estatales que promovían lo étnico como eje de participación. El Estado desempeñó un papel doble: incentivó el reconocimiento de la diversidad cultural mediante iniciativas como la alfabetización bilingüe (1980) y la formación de organizaciones indígenas, mientras reprimía identidades de clase bajo el gobierno de León Febres Cordero (1984-1988), persiguiendo a militantes de izquierda y sindicalistas. Este escenario no generó una ruptura total con el pasado, sino una coexistencia adaptativa: aunque el discurso clasista perdió visibilidad, persistió en demandas socioeconómicas ―como la lucha por la tierra― y en articulaciones con sectores populares, evidenciando que lo étnico y lo clasista se entrelazaron en prácticas cotidianas de resistencia.

Es así como la identificación política como “nacionalidades indígenas” se convirtió, en los términos de Dubet, en una “capacidad estratégica” para unificar a las organizaciones de la sierra y la Amazonía; articular las tendencias de clase y étnicas, e integrar diferentes objetivos políticos, convirtiéndose en un recurso para la acción frente al Estado. Dirigentes como Blanca Chancoso fusionaron símbolos étnicos con demandas socioeconómicas, vinculando la noción de “nacionalidades indígenas” a luchas contra la explotación y expresando solidaridad con procesos revolucionarios en Centroamérica. Esta hibridación, documentada en fuentes como el periódico Amanecer Indio y Lucha Campesina, contrasta con testimonios actuales que minimizan vínculos pasados con la izquierda, mostrando cómo las identidades se reconfiguran según contextos políticos. Al mismo tiempo dan cuenta de cómo conviven distintas posiciones de sujeto en una misma identificación, como lo analizan Ernesto Laclau, Chantal Mouffe (2010) y Stuart Hall (2019). Estos hallazgos desafían narrativas que idealizan lo étnico como una autenticidad apolítica, omiten el papel de la izquierda en la gestación del movimiento o reducen su surgimiento al levantamiento de 1990, ignorando su raíz en tensiones de los ochenta.

La investigación subraya que las identificaciones políticas en América Latina son procesos híbridos, donde lo étnico, lo clasista y lo estatal interactúan de modos complejos. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), por ejemplo, negoció con el Estado usando marcos étnicos sin abandonar demandas agrarias heredadas de luchas campesinas. Este enfoque invita a rescatar archivos marginados ―documentos de organizaciones indígenas o colecciones fotográficas― y voces olvidadas ―como dirigentes de los años setenta y ochenta―, valorando los matices de los procesos históricos. Más allá de su aporte académico, el estudio ofrece claves para entender debates contemporáneos sobre plurinacionalidad y derechos colectivos, donde lo étnico y lo socioeconómico siguen entrelazándose en un diálogo crítico con el poder.

Bibliografía

Agencia Latinoamericana de Información (alai) (1985). Forjando la unidad. El movimiento popular en Ecuador. Disponible en <https://www.alainet.org/sites/default/files/forjando_la_unidad.pdf> (consulta: 15 de abril de 2024).

Almeida, Ileana (1979). “Consideraciones sobre la nacionalidad indígena kechua”. En Lengua y cultura en el Ecuador, coordinado por el Instituto Otavaleño de Antropología, 11-48. Otavalo: Instituto Otavaleño de Antropología.

Becker, Marc (2016). “Construcciones de nacionalidades indígenas en el pensamiento marxista ecuatoriano”. En Izquierdas, movimientos sociales y cultura política en América Latina, editado por Lazar Kheifets, Víctor Kheifets y Miguel Urrego, 291-307. Morelia: Instituto de Investigaciones Históricas/Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo/Centro de Estudios Iberoamericanos/Universidad Estatal de San Petesburgo.

Bengoa, José (2000). La emergencia indígena en América Latina. México: Fondo de Cultura Económica.

Bretón Solo de Zaldívar, Víctor (2012). Toacazo. En los Andes equinocciales tras la Reforma Agraria. Quito: Flacso/Abya-Yala/Universitat de Lleida.

Bretón Solo de Zaldívar, Víctor (2020). “Del crepúsculo del gamonalismo a la etnitización de la cuestión agraria en Chimborazo (Ecuador)”. Latin American Research Review 55(2): 291-304.

Campaña Nacional de Alfabetización (1989). Documento de Trabajo Proyecto Nacional de Alfabetización Jaime Roldós Aguilera (1980-1984), núms. 30-31. Quito: Campaña Nacional de Alfabetización.

Centro de Educación Popular (1981). ¡Viva la huelga! Las luchas populares 1971-1981. Quito: Fondo documental de prensa alternativa y de izquierda de la Universidad Andina Simón Bolívar de Ecuador (uasb). Serie Movimiento Social. Revistas.

Centro de Educación Popular (1984). Las luchas campesinas 1950-1983. Movilización campesina e historia de la FENOC. Quito: Fondo documental de prensa alternativa y de izquierda de la Universidad Andina Simón Bolívar de Ecuador. Serie Movimiento Social. Revistas.

Centro de Estudios y Difusión Social (1982). Punto de Vista 42. Quito: Fondo documental de prensa alternativa y de izquierda de la Universidad Andina Simón Bolívar de Ecuador. Serie Movimiento Social. Revistas.

Centro de Estudios y Difusión Social (1984). Punto de Vista 141. Quito: Fondo documental de prensa alternativa y de izquierda de la Universidad Andina Simón Bolívar de Ecuador. Serie Movimiento Social. Revistas.

Chancoso, Blanca (1984). “Las indígenas ni sabrán de esta reunión...” Quito: Fondo Documental Narrativas de Mujeres Indígenas, Flacso-Ecuador. Disponible en

<https://www.flacsoandes.edu.ec//web/imagesFTP/BLANCA_CHANCOSO_4.pdf> (consulta: 18 de abril de 2024).

Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confenaie) (1985a). Amanecer Indio. Quito: Fondo documental de prensa alternativa y de izquierda de la Universidad Andina Simón Bolívar de Ecuador. Serie Movimiento Social. Periódicos.

Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confenaie) (1985b). “Gobierno crea direcciones de Poblaciones Indígenas”. Amanecer Indio. Quito: Fondo documental de prensa alternativa y de izquierda de la Universidad Andina Simón Bolívar de Ecuador. Serie Movimiento Social. Periódicos.

Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confenaie) (1985c). “La ‘unice’, instrumento del gobierno”. Amanecer Indio. Quito: Fondo documental de prensa alternativa y de izquierda de la Universidad Andina Simón Bolívar de Ecuador. Serie Movimiento Social. Periódicos.

Congreso Indigenista Interamericano (1980). Acta final. VIII Congreso Indigenista Interamericano. Mérida, México. Disponible en <https://www.nacionmulticultural.unam.mx/movimientosindigenas/docs/304.pdf > (consulta: 24 de julio de 2024).

Dubet, François (1989). “De la sociología de la identidad a la sociología del sujeto” Estudios Sociológicos 7(21): 519-545.

Ecuador Debate (1986). Etnia y Estado. Quito: Centro Andino de Acción Popular. Disponible en <https://repositorio.flacsoandes.edu.ec/handle/10469/8562> (consulta: 11 de marzo de 2025).

Ecuador Debate (1999). Etnicidades e identificaciones. Quito: Centro Andino de Acción Popular. Disponible en <https://repositorio.flacsoandes.edu.ec/handle/10469/3772> (consulta: 15 de marzo de 2025).

Ecuador Runakunapak Rikcharishum (Ecuarunari) (1979). V Congreso. Ecuarunari nacional. Quito: Lucha Campesina. Fondo documental de prensa alternativa y de izquierda de la Universidad Andina Simón Bolívar de Ecuador. Serie Movimiento Social. Periódicos.

Ecuador Runakunapak Rikcharishum (Ecuarunari) (1987). Rikcharishun. Quito: Fondo documental de prensa alternativa y de izquierda de la Universidad Andina Simón Bolívar de Ecuador. Serie Movimiento Social. Periódicos.

Ecuador Runakunapak Rikcharishum, Pichincha (Ecuarunari Pichincha) (1979). Lucha Campesina. Quito: Fondo documental de prensa alternativa y de izquierda de la Universidad Andina Simón Bolívar de Ecuador. Serie Movimiento Social. Periódicos.

Entrevista a Ampam Karakras (2023). Fundador de la Confenaie. Ecuador.

Entrevista a Antonio Quindi (2023). Fundador de la Ecuarunari. Ecuador.

Entrevista a Cristóbal Tapuy (2023). Expresidente de la Confenaie y expresidente de la Conaie. Ecuador.

Entrevista a Delfín Tenesaca (2023). Expresidente de la Ecuarunari. Ecuador.

Entrevista a Emiliano Ramos (2023). Fundador de Ecuarunari-Pichincha. Ecuador.

Entrevista a José María Cabascango (2023). Fundador de la Federación Indígena y Campesino de Imbabura. Ecuador.

Entrevista a Manuel Díaz (2023). Expresidente de la Federación Indígena y Campesina de Imbabura. Ecuador.

Entrevista a Manuel Imbaquingo (2023). Expresidente de la Ecuarunari y excoordinador de la Conacnie. Ecuador.

Guerrero, Andrés (1994). “La desintegración de la administración étnica en el Ecuador”. En Sismo étnico en el Ecuador. Varias perspectivas, editado por José Almeida, 91-112. Quito: Cedime.

Hale, Charles (2004). “El protagonismo indígena, las políticas estatales y el nuevo racismo en la época del ‘indio permitido’”. Ponencia presentada en el Congreso Internacional de Minugua, Construyendo la paz: Guatemala desde un enfoque comparado, Guatemala, 27-29 de octubre. Disponible en <https://www.centropaz.com.ar/publicaciones/paz/paz%20y%20democracia%20en%20Guatemala.pdf> (consulta: 20 de febrero de 2024).

Hall, Stuart (2019). El triángulo funesto: raza, etnia, nación. Madrid: Traficantes de Sueños.

Ibarra, Hernán (1999). “Intelectuales indígenas, neoindigenismo e indianismo en el Ecuador”. Ecuador Debate 48: 71-94.

Imbaquingo, Manuel (1985). “Ecuarunari. ‘Unidad con respeto a nuestros planteamientos’”. En Forjando la unidad. Movimiento popular en Ecuador, editado por la Agencia Latinoamericana de Información (alai). Disponible en <https://www.alainet.org/sites/default/files/forjando_la_unidad.pdf> (consulta: 17 de junio de 2024).

Karakras, Ampam (1988). “Las nacionalidades indias y el Estado ecuatoriano”. En Pensamiento indigenista del Ecuador, editado por Claudio Malo González, 635-646. Quito: Banco Central del Ecuador.

Laclau, Ernesto, y Chantal Mouffe (2010). Hegemonía y estrategia socialista: Hacia una radicalización de la democracia. Tercera edición. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.

Lanchimba Velasteguí, Sofía (2022). “La revolución estaba a la vuelta de la esquina. Trayectorias militantes y movilización social en Ecuador (1959-1990)”. Tesis de doctorado en Ciencias Políticas y Sociales, campo Sociología. México: Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Luna, Milton (2014). “La educación en el Ecuador 1980-2007”. Revista Iberoamericana de Educación 65 (1): 1-15.

Martínez Novo, Carmen (ed.) (2009). Repensando los movimientos indígenas. Quito: Flacso Ecuador/Ministerio de Cultura del Ecuador.

Milk, Richard (1997). Movimiento obrero ecuatoriano: El desafío de la integración. Quito: Ediciones Abya-Yala.

Ministerio de Bienestar Social (1987). “Informe del Ecuador”. En Población indígena y desarrollo amazónico, editado por Alicia Ibarra Illánez, 11-35. Quito: Abya-Yala.

Montaluisa, Luis (2023). “Conaie ni derechas ni izquierdas”. El Comercio, 6 de mayo. Disponible en <https://www.elcomercio.com/opinion/conaie-derechas-izquierdas-luis-montaluisa-columnista.html> (consulta: 17 de junio de 2024).

Peñafiel, Diego (2015). “El terrorismo de estado en Ecuador. Autoritarismo, seguridad y derechos humanos (1984-1988)”. Tesis de maestría en Ciencias Políticas. Quito: Flacso Ecuador.

Samaddar, Ranabir (2020). “La emergencia del sujeto político”. En Sujeto. Léxico de teoría política, editado por el Centro de Investigaciones y Estudios sobre Cultura y Sociedad, 143-171. Córdoba, Argentina: Centro de Investigaciones y Estudios sobre Cultura y Sociedad.

Walsh, Catherine (2009). Interculturalidad, Estado, sociedad. Luchas (de) coloniales de nuestra época. Quito: Universidad Andina Simón Bolívar.

Zamosc, León (1993). “Protesta agraria y movimiento indígena en la sierra ecuatoriana”. En Sismo étnico en el Ecuador. Varias perspectivas, 273-304. Quito: Abya-Yala/ Cedime.

Zubritski, Yuri (1984). “La formación del proletariado quechua”. En Los pueblos autóctonos de América Latina: pasado y presente, editado por Ciencias Sociales Contemporáneas, 208-217. Tomo II. Moscú: Academia de Ciencias de la urss.

Recibido: 4 de octubre de 2024

Aceptado: 6 de mayo de 2025