Between Authority and Community. Process and Implementation of Pretrial Detention

Andrés F. Rengifo*, Lorena Avila** y Ana Dulce Aguilar***

*Ph.D en Criminología. Profesor titular, Rutgers University. Temas de especialización: control social, justicia penal, policía. ORCID: 0000-0003-3345-5055.

**Ph.D en Criminología. Profesora asistente, Villanova University. Temas de especialización: desigualdad, justicia penal, inmigración. ORCID: 0009-0009-8119-5850.

***LLM en Derechos Humanos. Profesora, Escuela Libre de Derecho. Temas de especialización: derechos humanos y justicia penal. ORCID: 0009-0001-0549-1027.

Resumen: Este artículo describe el proceso de solicitud e imposición de la prisión preventiva y otras medidas cautelares en una muestra de audiencias preliminares en tres entidades federativas de México: Ciudad de México, Estado de México y Morelos (N=163). Se estudian las relaciones de autoridad y comunidad que agrupan a jueces y abogados, y se analiza cómo las micro dinámicas adversariales varían entre jurisdicciones, casos y tipo de prisión preventiva contemplada (oficiosa o justificada). Con base en estos análisis, se desarrolla un modelo de comunidades jurídicas que vincula las partes procesales y el público, de acuerdo con indicadores derivados de las audiencias observadas. Se discuten estos resultados en relación con la evaluación de las reformas judiciales de la primera década del siglo XXI.

Palabras clave: Prisión preventiva; sociología jurídica; sistema penal; tribunales.

Abstract: This article describes the process of request and imposition of pretrial detention and other temporary measures in a sample of preliminary hearings in three states of Mexico: Mexico City, State of Mexico, and Morelos (N=163). It examines relationships of authority and community that bind together judges and attorneys, and maps how adversarial micro-dynamics vary across jurisdictions, cases, and types of pretrial detention considered (automatic or justified). A model of judicial communities is developed based on these analyses and the more general patterning of courtroom actors and the public observed in the sample. These results are discussed in the context of broader assessments of the judicial reforms of the 2000s.

Keywords: Pretrial detention, sociology of law, criminal justice, courts.

Entre 2000 y 2024, la población privada de la libertad (PPL) en México aumentó 50%, mientras que la prisión preventiva se mantuvo alrededor del 40% de las personas detenidas (Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, 2024; México Evalúa, 2013). Este patrón es común en la región; por ejemplo, en Bolivia, Uruguay y Costa Rica la tasa de encarcelamiento creció en las últimas décadas, mientras que la prisión preventiva se estabilizó en poco más de la mitad de la PPL (García Castro, 2019). Sin embargo, la prevalencia de este tipo de detención transitoria a nivel local se ha acelerado recientemente, al punto que el 81% de las personas que ingresaron a un centro penitenciario mexicano en 2021 lo hicieron sin sentencia (Intersecta, 2022).

El uso de la prisión preventiva en el país se asocia principalmente con la norma constitucional aprobada en 2008, que prevé su carácter “obligatorio” o de “oficio” (PPO) para una lista de delitos específicos. Esta lista ha sido ampliada en reformas subsiguientes gracias a interpretaciones estrictas de jurisprudencia que han afirmado su constitucionalidad. Desde el derecho, sin embargo, se ha denunciado este marco jurídico debido a los instrumentos legales ratificados por México que limitan la detención transitoria (SCJN, 2014) y la existencia de otras herramientas, como la prisión preventiva “justificada” (PPJ), que estructuran la privación de la libertad a partir de un debate abierto e individualizado sobre su idoneidad, necesidad y proporcionalidad. Mientras que la PPJ opera como el estándar de la mayoría de los sistemas penales implementados en Latinoamérica, la PPO vigente a nivel local se caracteriza por su generalidad, opacidad y arbitrariedad. Desde las ciencias sociales, el uso generalizado de la privación de la libertad antes del juicio también ha sido criticado debido a las consecuencias para las personas imputadas, las cuales van desde el desempleo y la fragmentación familiar hasta la vulneración de derechos que influyen en la disposición final de los casos (Zepeda, 2004 y 2009; CIDH, 2013).

A pesar de su visibilidad en debates jurídicos, la investigación social empírica sobre la prisión preventiva en México ha sido “escasa” (Fondevila y Quintana-Navarrete, 2020: 51) y “limitada” en términos teóricos y metodológicos (Baron e Ingram, 2022: 19), con brechas críticas en la conceptualización de vínculos entre “la forma en que son llevados los procedimientos […], la imagen de la autoridad, y el cumplimiento del derecho” (Pérez Correa, 2013: 306). De acuerdo con estas y otras contribuciones, es necesario aunar esfuerzos para examinar los regímenes penales a través de las acciones de actores específicos—defensores, jueces, fiscales—, de tal forma que las características sistémicas —como punitividad, costos y disparidades— puedan ser desagregadas en términos de acciones institucionales e instrumentos de política.

Aunque algunas nociones que articulan este tipo de perspectivas no son nuevas —por ejemplo, las tesis de “grupos de trabajo” en tribunales (Eisenstein y Jacob, 1977) o los modelos de “comunidades jurídicas” y “burócratas de calle” (Ulmer, 2019; Lipsky, 2010)—, hay aportes recientes que han documentado más detalladamente las estrategias de gestión y litigación de casos y manejo de audiencias de los operadores legales en Latinoamérica (Ribeiro et al., 2022; Rengifo y Marmolejo, 2020; Kostenwein, 2018; Jalile, 2023; Vilaça, 2024). Estas investigaciones se han apoyado en la recolección de datos por medio de observaciones y el seguimiento a actores particulares, dado que en la mayoría de sistemas penales no hay datos que vinculen las decisiones judiciales con el proceso de toma de decisiones —es decir, no hay registro de las actuaciones de fiscales o defensores— ni con las características específicas de los casos —por ejemplo, las variables demográficas de las personas detenidas, sus antecedentes penales o detalles de la imputación.

Estudiar la variación de las decisiones judiciales más allá de lo previsto por los códigos procesales locales es importante, puesto que la discrecionalidad que existe en su aplicación ha sido relacionada en otras jurisdicciones con sesgos raciales, sociales y de género (Williams, 2013; Cohen, 2014). Además de estos factores “extralegales”, existen otros de tipo “organizacional” o territorial que inciden en las actuaciones de los operadores; por ejemplo, el nivel de recursos de las instituciones, su carga de trabajo o la cultura política local (Ulmer, 2019). Por estas razones, es crucial estudiar las decisiones judiciales en la “práctica” como un objeto de estudio orgánico, microdinámico y comparado, donde se mezclan distintas formas de poder y moralidad (Fassin, 2015; Travers, 2017).

En el caso de México, esta visión integral es importante debido a que la adopción del nuevo sistema procesal se hizo de manera gradual, a nivel de entidades subnacionales con diferentes tiempos de implementación y modalidades de reforma, y con diferentes problemáticas de criminalidad y acceso a la justicia (Langer, 2021; Bergman y Fondevila, 2021). A la fecha, sin embargo, se conoce poco sobre cómo varían las actuaciones de los operadores locales —sobre todo en instancias preliminares— y cómo se relacionan éstas con atributos de casos y jurisdicciones. De forma más sustantiva, no ha habido una contextualización sociológica de estas actuaciones que las agrupe y las explique bajo nociones de autoridad y comunidad.

Este trabajo busca contribuir a cerrar estas brechas por medio del estudio empírico de los patrones de argumentación e imposición de la prisión preventiva en tres entidades federativas —Ciudad de México, Estado de México y Morelos—. Para tal fin y durante ocho meses de 2016, se realizó observación aleatoria de más de trescientas audiencias preliminares. Éstas abordaron distintas fases del proceso inicial de gestión de casos, desde el control de detención y la formulación de la imputación hasta la imposición de medidas cautelares (MC). Para este estudio se examina de forma detallada una submuestra de 163 casos en los que la persona imputada compareció en estado de detención y la indagación preliminar culminó con la deliberación de MC. De acuerdo con el código vigente, se espera que fiscales y defensores debatan en estas audiencias la disposición temporal que debe aplicarse a la persona imputada. Con base en estos argumentos, un juez debe decidir qué pedido es apropiado. Esta decisión típicamente consiste en la imposición de la prisión preventiva o la libertad condicionada bajo criterios diversos (artículo 155, Código Nacional de Procedimientos Penales). La observación directa de audiencias no sólo permite documentar la operación de este modelo, sino también describir amplia y sistemáticamente la organización social que generan los intercambios adversariales (o cooperativos) entre operadores.

Tres preguntas de investigación guían este análisis: a) ¿Cuáles son las características de los casos observados en Ciudad de México, Estado de México y Morelos? b) ¿Qué papel juegan los actores institucionales presentes en las audiencias en la configuración de la prisión preventiva? c) ¿En qué medida las tres comunidades jurídicas se parecen entre sí y en qué medida son distintas? Para responder estas preguntas, primero se describen las características de las audiencias; luego, se estima un modelo estadístico que relaciona la imposición de la prisión preventiva (versus otra MC menos restrictiva) con las características “legales” (antecedentes, gravedad del delito, etcétera), “extralegales” (sexo, edad, entre otras) y “organizacionales” (jurisdicción, argumentación, trato procesal) de los casos observados.

Para los análisis comparados, se agregan estas observaciones por actor y entidad federativa. Los resultados muestran que la prisión preventiva fue impuesta en la mayoría de las audiencias observadas (63%), y que ésta fue decretada frecuentemente en casos con coautores y acusaciones por delitos más graves. Además, la imposición de este tipo de medidas cautelares (MC) se relacionó con fiscalías más activas en audiencias y con su diligenciamiento en el Estado de México o Morelos (versus Ciudad de México). Igualmente, se observó que los pedidos de prisión preventiva oficiosa (PPO) por parte de la fiscalía no sólo fueron más recurrentes que en el caso de prisión preventiva justificada (PPJ), sino también que algunos de estos pedidos fueron sometidos a debate. Finalmente, se documentó que en cada una de las entidades federativas de la muestra existen sistemas diferenciados de justicia, sobre todo en términos del desempeño de fiscales y defensores.

Este artículo se organiza en cuatro secciones. En la primera, se sitúa la investigación en la literatura sobre la sociología del castigo y la administración de justicia. En la segunda, se describe el trabajo de campo, las características de la muestra, así como los resultados obtenidos. En la tercera sección, se relacionan los hallazgos con otros trabajos relevantes y con debates de reforma. En el último apartado, estos hallazgos se contextualizan de forma más general, incluyendo limitaciones y líneas futuras de investigación.

Revisión de la literatura

La prisión preventiva oficiosa y justificada

en las reformas procesales

Como en la mayor parte de Latinoamérica, las audiencias preliminares en México son públicas, orales y presididas por una autoridad juzgadora. Su implementación fue parte central de las reformas procesales que se iniciaron a comienzos del siglo XXI en Chihuahua y Oaxaca. La adopción gradual de estos cambios, a nivel general, se hizo a nivel geográfico y por tipo de delito, así como en términos sustantivos, con reformas locales a los códigos penales y procesales, seguidas por otras transformaciones institucionales (Carrasco, 2011; Fix-Fierro y Suárez Ávila, 2015).

La prisión preventiva fue incluida en estas reformas como parte de un grupo más amplio y menos restrictivo de medidas cautelares (MC) orientadas a asegurar el éxito del proceso penal, entre las que se encuentran requerimientos de presentación periódica frente a las autoridades, vigilancia electrónica, detención domiciliaria y caución económica, entre otras (Espinosa, 2017). En su formulación final, se establecieron dos tipos de mecanismos de detención transitoria: la prisión preventiva oficiosa (PPO), ajustada con base en delitos priorizados inicialmente por su gravedad o visibilidad, y la prisión preventiva justificada (PPJ), de aplicación más general pero individualizada, y con consideración explícita de su carácter idóneo, necesario y proporcional al riesgo procesal asociado con la persona imputada, entendido en términos de posibilidad de fuga, obstaculización del proceso penal o amenaza a víctimas o testigos (Aguilar, 2018: 349; CIDH, 2017b: 22-23). Dicho estándar aún guía el dictado de prisión preventiva, de manera que ésta puede ser “justificada” si efectivamente se actualiza alguno de los riesgos procesales previstos, u “oficiosa” si la imputación identifica alguno de los delitos especificados.

En 2013, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomendó a nivel regional la derogación de toda disposición que ordenara la aplicación obligatoria de la prisión preventiva por tipo de delito. Sin embargo, tanto en México, Bolivia y Colombia, entre otros, se siguieron reglamentando disposiciones legales contrarias a este pedido (CIDH, 2017a). En la actualidad, México es el único país en Latinoamérica que le otorga rango constitucional a la prisión preventiva oficiosa (PPO) y que, de forma sistemática e ininterrumpida, ha ampliado el número de delitos asociados con esta medida, incluyendo versiones genéricas de agravantes —por ejemplo, “con violencia”— que amplían la posibilidad de arbitrariedad y limitan la libertad cautelar (Corte IDH, 2022; CIDH, 2023).

Algunos estudios empíricos mostraron una disminución inmediata en el uso de la prisión preventiva oficiosa (PPO) al inicio de la vigencia del sistema acusatorio en los estados pioneros (Blanco, 2012; Carrasco, 2011). Sin embargo, esta tendencia se estancó y su uso relativo a la prisión preventiva justificada (PPJ) ha aumentado a partir de las reformas constitucionales ya mencionadas (Intersecta, 2022; México Evalúa, 2022). Sin embargo, y como lo muestra la gráfica 1, la prevalencia de la prisión preventiva de forma agregada se ha mantenido estable desde la primera década del siglo XXI —un patrón que, para muchos, señala las limitaciones del nuevo ordenamiento legal en relación con el debido proceso—. Sumado a esto, se ha señalado que ciertos componentes de la gestión inicial de casos no han cambiado de acuerdo con las expectativas generadas por las reformas. Por ejemplo, casi todas las detenciones de personas aún se registran bajo flagrancia y las denuncias de abuso policial y tortura siguen siendo recurrentes (Ang y Blajer de la Garza, 2021; Rengifo et al., 2023; Silva Forné y Armesto, 2024).

Otros estudios de tipo jurídico han examinado las garantías procesales asociadas con la prisión preventiva a partir de instancias ya mencionadas, como la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH y Corte IDH), y otros relacionados con las reformas procesales a nivel regional. Desde esta perspectiva, se ha documentado, por ejemplo, la necesidad de garantizar el derecho a la presunción de inocencia y el acceso a representación legal en los nuevos sistemas acusatorios (Aguilar, 2020; Binder et al., 2015; Riego y Duce, 2009).

En México, una parte sustancial de estos esfuerzos se ha dirigido a debatir los límites y la constitucionalidad de la prisión preventiva oficiosa (PPO) (Flores, 2013; Ríos, 2016). En particular, este arreglo institucional ha sido considerado arbitrario e inconsistente a nivel internacional por la Corte IDH, la cual condenó al Estado mexicano, en dos casos emblemáticos, por violación de derechos a la libertad personal y a la presunción de inocencia. Específicamente, frente a la PPO, la Corte determinó que esta figura jurídica no tiene un fin legítimo, no involucra un análisis caso a caso ni admite la ponderación de otras medidas cautelares (MC) alternativas al encarcelamiento (Corte IDH, 2022; Corte IDH, 2023). Asimismo, la Corte IDH ordenó la adecuación del ordenamiento jurídico nacional y advirtió que las personas juzgadoras deben hacer control de convencionalidad “de oficio” en audiencias que contemplan la PPO para que su eventual imposición no contradiga los derechos establecidos en la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) (Corte IDH, 2023: 49). No obstante, la PPO aún continúa en el ordenamiento jurídico mexicano.

La disposición preliminar de casos: patrones y perspectivas

Un número plural de investigaciones, tanto a nivel internacional como regional, ha documentado patrones de uso de la prisión preventiva más allá de su configuración legal y agregada. Estos trabajos se han basado principalmente en microdatos oficiales para describir el perfil de las personas procesadas y el contexto institucional que marca la investigación y disposición preliminar de sus casos. En Estados Unidos, por ejemplo, las disposiciones de caución económica o prisión preventiva tienden a reflejar sesgos raciales, aunque éstos disminuyen una vez que se toman en cuenta las características legales de los casos considerados, como los antecedentes penales o la gravedad del delito imputado (Hopkins et al., 2018).

Otros estudios a nivel regional han identificado patrones similares, aunque no de forma uniforme. En particular, en 2011 se realizó una revisión sistemática de 667 autos de prisión preventiva para casos de flagrancia asociados con tráfico de drogas en San Pablo, Brasil. La mayoría de los detenidos eran hombres (87%), entre los 18 y los 25 años (54%), sin antecedentes penales (57%). A pesar de que fueron acompañados por un defensor público (61%), en casi todos los casos se usó la detención como medida cautelar (89%) (Marqués de Jesús et al., 2011). En otro estudio de audiencias de custodia, en Belo Horizonte, Brasil (Bastos y Ribeiro, 2022), se observaron 380 audiencias durante tres meses en 2018, de las cuales, 32% involucró acusaciones por drogas y 23% por robo simple. Uno de cada tres imputados registraba condenas anteriores y otro tanto tenía casos pendientes. La prisión preventiva fue impuesta en el 38% de los casos observados —en su mayoría, hombres jóvenes—. De acuerdo con el modelo logístico, la probabilidad de prisión preventiva aumentaba con la gravedad del delito imputado, la verificación de antecedentes penales y la falta de empleo fijo. En Colombia, un estudio basado en 330 audiencias de “medida de aseguramiento” observadas en dos ciudades encontró que, además de los criterios legales, otros factores de tipo extralegal aumentaban la probabilidad de la prisión preventiva —entre ellos, el color de piel (oscura) de las personas imputadas (Rengifo et al., 2019)—. Esta medida era menos frecuente en Bogotá que en Cali, a pesar de que en ambos casos eran los mismos operadores judiciales del orden nacional, y los análisis estadísticos tenían en cuenta las características específicas de los casos.

En México hay estudios que han buscado documentar patrones generales de uso de la prisión preventiva y los factores que se relacionan con su imposición en casos particulares. Por ejemplo, en un estudio que revisa más de 1 100 casos bajo el sistema acusatorio en el Estado de México, Fondevila y Quintana-Navarrete (2020) estiman que esta disposición fue utilizada en dos tercios de la muestra y que, de este grupo, un número importante correspondía a personas acusadas por hechos delictivos con agravantes específicos, como su carácter violento o el uso de un arma, los cuales acarreaban la imposición de la prisión preventiva oficiosa (PPO). El estudio señala que en la mayoría de los casos examinados no había mención explícita de antecedentes, lo cual dificulta el análisis de este factor legal como determinante de la PPO. Otras variables extralegales fueron de identificación más fácil, como sexo/edad de las personas imputadas, aunque no se observó que estas características tuvieran una relación estadísticamente significativa con las decisiones judiciales. En otro artículo con una muestra similar, Meneses y Fondevila (2022) confirman que el mandato de PPO para delitos relacionados con armas de fuego se cumple la mayoría de las veces. Sin embargo, en otros casos elegibles formalmente para este procedimiento, la PPO es debatida en audiencia.

A pesar de estas contribuciones, se sabe poco sobre la actuación de los actores que conforman el grupo de trabajo de las salas de audiencia tanto en México como en el resto de la región. Estudios de caso han mostrado que fiscales, defensores y jueces tienen incentivos distintos y que sus estrategias de acción e interacción con otros operadores influencian sus funciones y el desarrollo de los procesos (Einstein y Jacob, 1977). Gonzalez Van Cleeve (2016), en su etnografía de los juzgados de Chicago, describe cómo los roles están anclados a distintos “juicios morales” sobre los imputados, que conllevan a diferentes tipos de esfuerzo en el procesamiento de casos y determinan el trato que los acusados reciben por parte de jueces y abogados. Así, el estudio de la sanción penal y el castigo se ha ampliado en años recientes para incluir marcos de justicia distributiva y procedimental (Pérez Correa, 2013). En conexión, se ha sugerido el concepto “violencia legal” para describir un proceso intrínseco a ciertas prácticas legales, donde el uso de una jerga especializada y otros “rituales de degradación” (Garfinkel, 1956) son desplegados por los operadores judiciales con miras a consolidar su autoridad y reafirmar la estratificación social dentro y fuera de los juzgados (Menjívar y Abrego, 2012).

Sin embargo, estos resultados no se han replicado con muestras y modelos distintos, hasta el punto de que otras investigaciones indican que el tipo de representación no influye significativamente en la favorabilidad de la decisión adoptada por los jueces (Hartley et al., 2010). En Latinoamérica tampoco hay consenso sobre este tipo de impactos. Mientras que un estudio reciente en Colombia no encuentra relación entre el tipo de defensa y su influencia en fallos preliminares (Rengifo y Marmolejo, 2020; Rengifo et al., 2023), otras investigaciones muestran una mayor efectividad de los abogados privados (Fondevila y Quintana-Navarrete, 2020).

Más allá de la presencia o ausencia de actores judiciales, hay pocas investigaciones sobre sus actuaciones y estrategias. En Latinoamérica, el sistema inquisitivo anterior era asociado con ventajas procedimentales para la Fiscalía/Ministerio Público, por lo que a las personas acusadas se les denominaba “presuntas culpables” a la espera de la formalización de su castigo (Baron e Ingram, 2022: 4; Mora et al., 2021). Aunque la implementación del sistema acusatorio buscó igualdad de armas y contó con el apoyo de jueces, fiscales y defensores, este respaldo no se ha traducido sistemáticamente en actuaciones más técnicas frente a componentes clave del nuevo sistema, como el control de las detenciones en flagrancia, el acceso a una defensa efectiva o la imposición de la prisión preventiva (Silva Forné y Armesto, 2024; Ríos, 2016; México Evalúa, 2022). Tampoco es claro cómo las prácticas emergentes de litigación y manejo de los casos se alinean con discursos punitivistas, lo cual impacta en el grupo de trabajo de los operadores judiciales y el conjunto más amplio de comunidades jurídicas conformado por estos y otros actores (Sozzo y Somaglia, 2017).

Este estudio alimenta estas líneas de investigación por medio de la descripción y análisis del grupo de trabajo que se constituye en los tribunales, para luego examinar la imposición de la prisión preventiva en casos específicos. En particular, se busca establecer cómo las actuaciones de los operadores judiciales son sensibles a las estrategias de las otras partes presentes en audiencia, y cómo, de manera individual o colectiva, estas actuaciones y sus discursos acompañantes reflejan características tanto organizacionales de los tribunales como de las personas detenidas. Así, se consideran las decisiones que toman los jueces con relación a las medidas cautelares, además de las actuaciones de fiscales y defensores. Esta microdinámica es importante para verificar supuestos sobre la mecánica formal de estos procedimientos, como el uso “automático” de la prisión preventiva o la relativa “pasividad” de la defensa, así como para examinar de forma más amplia el rango de factores legales y extralegales que pueden influir en estas actuaciones. Finalmente, el enfoque agregado y comparado de esta investigación es clave, puesto que las jurisdicciones estudiadas implementaron reformas en distintos momentos —primero en Morelos (2007) y el Estado de México (2009), luego en Ciudad de México (2015).1

Datos y método

Los datos para este estudio fueron recolectados entre junio y noviembre de 2016 por un equipo de investigación que tuvo a su cargo el monitoreo de casos en Ciudad de México (CDMX), Estado de México y Morelos. El trabajo de campo se realizó durante este periodo dada la importancia de calibrar la temporalidad de las observaciones de acuerdo con distintos momentos de implementación de las reformas —una más consolidada, como en Morelos, versus una más incipiente, como la de CDMX— a partir del concepto de “comunidades jurídicas”. Asimismo, estas observaciones se programaron en paralelo con otras realizadas como parte de un estudio comparado en jurisdicciones de Estados Unidos y Latinoamérica.

El trabajo de campo consistió en la observación directa de audiencias iniciales “con persona detenida” en los centros judiciales más importantes de cada jurisdicción (Niños Héroes y Sullivan en CDMX, Reclusorio Norte en el Estado de México, y Chiconautla y Cuernavaca en Morelos). La muestra, a nivel geográfico, se diseñó con miras a maximizar el número de jurisdicciones contiguas a cmdx con distintos regímenes legales. Además, se tuvo en cuenta un horizonte similar de volumen de trabajo de campo para la recolección de datos (aproximadamente, cuarenta días de observación por entidad federativa). Este parámetro, basado en jornadas completas, se adoptó por la falta de claridad sobre el universo de audiencias registradas según tipo y demarcación, la poca publicidad de los calendarios de los tribunales y la necesidad de establecer criterios comunes en jurisdicciones con esquemas de trabajo distintos.

La observación de casos se hizo de forma aleatoria. Al inicio de cada jornada, la programación de audiencias se establecía con base en consultas con funcionarios en los centros judiciales. En otros casos, las audiencias se identificaron con los movimientos de ingreso a sala de personas detenidas, fiscales o jueces. No se estableció ningún criterio para la selección de los casos —únicamente que las audiencias observadas fueran públicas, iniciales y que involucraran a una o varias personas detenidas—. En total, fueron observados 308 casos en igual número de audiencias (120 en Ciudad de México, 93 en Estado de México y 95 en Morelos).

También se tomaron varias medidas para mitigar el sesgo potencial asociado con el ejercicio de observación. Aunque cada caso fue observado generalmente por una sola persona, durante la fase de entrenamiento y piloto del proyecto se desplegaron múltiples observadores para alinear criterios y resolver dudas de codificación, antes y después de las audiencias. Durante esta fase, se monitorearon entre tres y cinco casos por jurisdicción. Posterior a discusiones sobre el acceso a las audiencias y utilización del instrumento de observación, criterios de campo y diligenciamiento, los formatos fueron estandarizados y socializados con el equipo para mitigar variaciones. A la par, se diseñó un manual de campo y registro de datos con definiciones de términos, parámetros de identificación de audiencias, especificación de variables y protocolos de interacción con el público. Finalmente, se establecieron dos criterios de validación de las audiencias observadas: la correlación intraclase de los casos con múltiples observadores y la consistencia en las observaciones de casos específicos, que también fueron referenciados en medios de comunicación. En ambos procedimientos, se pudo confirmar la consistencia de las observaciones realizadas.2

Estas observaciones fueron registradas en un instrumento en papel, cerrado, que mantuvo el anonimato de las personas procesadas y que se adaptó al contexto y legislación locales, aunque se tomaron en cuenta otras experiencias para su diseño final (Gonzalez Van Cleeve, 2016; cidac, 2016; Rengifo et al., 2019). En dicho instrumento, se recoge información general sobre la audiencia (duración, condiciones físicas de la sala, público) y sobre los operadores judiciales y la persona imputada (edad, sexo y origen étnico, comportamiento en audiencia, duración de intervenciones). También se registraron solicitudes, decisiones y debates relacionados con los puntos críticos de la audiencia inicial (control de detención, formulación de imputación, vinculación a proceso, medida cautelar y plazo de cierre de investigación), así como sus justificaciones correspondientes en términos sustantivos (datos de prueba que indican una inferencia razonable de participación en los hechos, la presencia de riesgos procesales, como el peligro de fuga, de obstaculización del proceso o de seguridad para víctima o testigos). Además del instrumento cerrado, algunos observadores del proyecto fueron entrevistados para describir en mayor detalle el contexto de las diligencias judiciales y las actuaciones de los operadores.

Las observaciones estructuradas fueron analizadas en stata de acuerdo con las preguntas de investigación ya mencionadas —el perfil de los casos, la especificación de factores legales, extralegales y organizacionales relacionados con los casos/personas imputadas que inciden en el uso de la prisión preventiva, y la descripción agregada de las “comunidades” que existen en las tres jurisdicciones estudiadas a partir de los grupos de trabajo de cada tribunal—. Para esto, se utiliza estadística descriptiva y modelos de regresión logística que relacionan la imposición de la prisión preventiva con las características de los casos y la actuación de los operadores. Dado que este estudio se enfoca exclusivamente en la imposición de una medida cautelar, los análisis presentados sólo contemplan los 163 casos donde ésta fue impuesta por el juez que presidía la audiencia —en otros, las audiencias finalizaron en etapas anteriores a esta instancia o fueron postergadas para otra sesión.

Para el análisis multivariado de los factores asociados con la adopción de la prisión preventiva (versus otra medida cautelar), se especifica el siguiente número de variables acotado por el tamaño de la muestra. En términos de factores extralegales, para cada persona imputada se especifica su sexo (1=femenino, 0=masculino), edad aproximada (años), color de piel observada (cinco categorías, desde 1=más claro hasta 5=más oscuro) y apoyo social (1=con amigos/familiares en sala, 0=sin). En términos de factores legales, se identifica si en la audiencia se mencionan antecedentes penales o casos pendientes en relación con la persona imputada (1=con antecedentes/pendientes, 0=sin), tipo de apoderado legal (1=defensoría pública, 0=particular), total de personas imputadas (número) y tipo de delito imputado (cuatro categorías, desde 1=otros hasta 4=homicidio/delitos sexuales/lesiones). Finalmente, se estipulan los siguientes factores organizacionales que buscan describir las actuaciones de los operadores judiciales en audiencia. En el caso de los jueces, se establece una escala aditiva de trato procesal basado en la observación de cinco comportamientos posibles del juez, entre éstos: hablarle a la persona imputada por su nombre (1=si, 0=no), explicarle el proceso (1=si, 0=no) y preguntarle si entendió la decisión (1=si, 0=no) (valor total de 0 a 5, donde 5=mejor trato procesal). En el caso de los fiscales y defensores, los observadores tomaron nota del total de argumentos empleados para justificar sus respectivas solicitudes (número). También, se identifica si se menciona el informe de evaluación del riesgo procesal emitido por una Unidad de Medidas Cautelares (Umeca) (1=si, 0=no), así como la jurisdicción respectiva de las diligencias monitoreadas (Ciudad de México=1, 0=Estado de México o Morelos).

Resultados

Características de la muestra y actuaciones institucionales

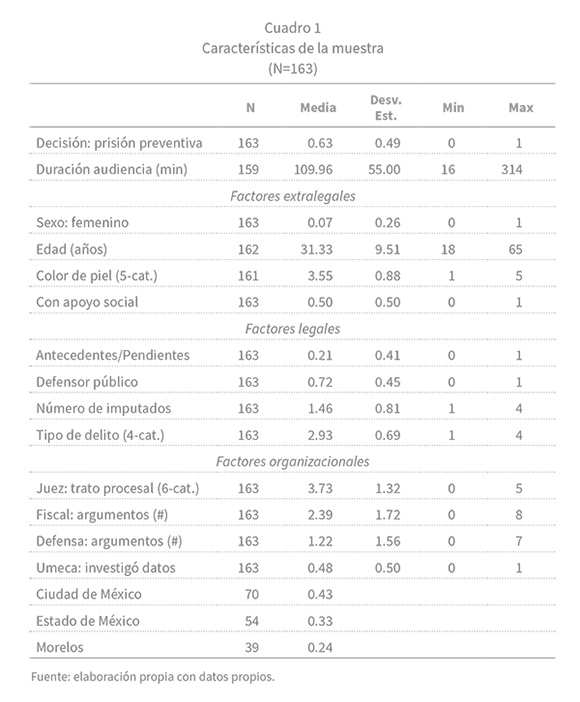

Las características generales de la muestra se presentan en el cuadro 1. Estos datos confirman que la prisión preventiva sigue siendo la medida cautelar más frecuente entre todas las consideradas (media=63%). En los casos observados, hay pocas mujeres detenidas en relación con los hombres (7%); la mayoría se trata de personas jóvenes (media=31 años), de tez morena (media=3.5, entre cat. 1-5, donde 5=piel más oscura). Una de cada dos personas imputadas contó con el apoyo visible de familiares o amigos en el momento de la audiencia. La defensa pública fue frecuente (72%); una proporción no trivial de las personas imputadas tenían condenas previas/casos pendientes (21%) y respondían a acusaciones por delitos como robos (73%) y lesiones /homicidios/delitos sexuales (11%).

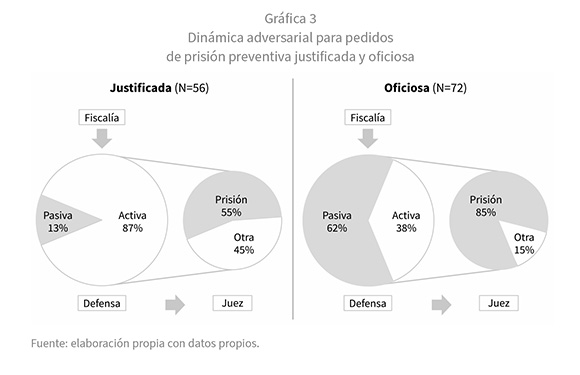

Las solicitudes de las partes durante la audiencia de medidas cautelares (MC) confirman su orientación funcional. Por ejemplo, la Fiscalía solicitó la prisión preventiva oficiosa (PPO) en 44% de los casos y la justificada (PPJ) en el 35%. Esta tendencia fue más pronunciada en el Estado de México que en Morelos o en Ciudad de México. En cambio, la mayoría de las solicitudes de la defensa fueron más homogéneas en términos de pedidos de libertad cautelar por firmas o garantía económica. En otros casos, la estrategia de los defensores fue más “pasiva”, sin solicitudes concretas ni argumentos explícitos.

De acuerdo con el cuadro 1, el trato que le dan los jueces a las personas detenidas es ligeramente superior al promedio esperado, lo que sugiere un nivel adecuado de actuaciones consistentes con una dimensión práctica de justicia procedimental (media=3.7, entre valores de 0 y 5, donde 5=mejor trato). Por ejemplo, en el 85% de los casos observados, los jueces se refirieron a las personas imputadas por su nombre, y en un 81% les preguntaron a estas personas si habían entendido el proceso. De acuerdo con nuestras observaciones, los fiscales tienden a formular un mayor número de argumentos al momento de justificar sus solicitudes en relación con la defensa (2.4 versus 1.2) (por ejemplo, falta de arraigo en la comunidad, el hecho delictivo involucra lesiones, etcétera). Asimismo, se estableció que las Umeca emitieron informes identificados explícitamente en casi la mitad de las audiencias observadas (48%).

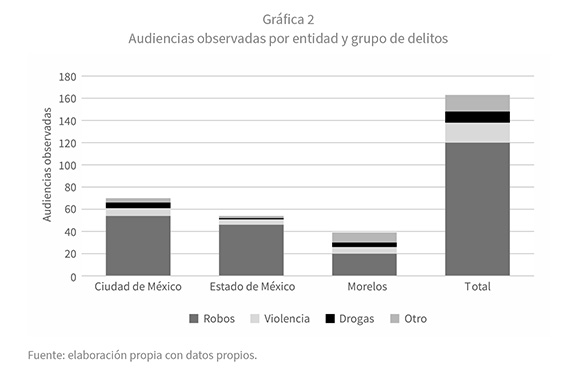

Estos patrones varían sustancialmente por jurisdicción: mientras que la prisión preventiva fue utilizada en el Estado de México en el 94% de los casos, en Ciudad de México sólo el 33% de las audiencias observadas resultaron en esta medida. Aunque esto puede estar relacionado con el tipo de delitos imputados —menos graves/violentos en la capital federal (ver gráfica 2)—, es posible que otros factores organizacionales tengan un papel importante (por ejemplo, mientras que sólo el 52% de los casos observados en el Estado de México contaron con representación pública, en Ciudad de México este indicador alcanzó 86%).

Más allá de estas diferencias a nivel local, los patrones observados en las tres jurisdicciones estudiadas sugieren que las audiencias de medidas cautelares (MC) tienden a involucrar un perfil similar de personas detenidas (hombres jóvenes, pobres, con acusaciones por robo/delitos patrimoniales) y de grupos de trabajo relativamente estables (jueces y otros operadores oficiales con asignaciones permanentes) (ver Fondevila y Quintana-Navarrete, 2020). Asimismo, se nota que por lo menos en términos de la “profundidad” de los argumentos formulados en audiencia, la defensa parece tener una menor capacidad de litigación que los agentes de la fiscalía, a juzgar por el número promedio de argumentos utilizados para justificar sus solicitudes. Esto confirma lo observado por otros estudios de defensa en México que notan la relativa pasividad de los abogados en audiencias iniciales (Rengifo et al, 2023; Silva Forné y Armesto, 2024).

A nivel descriptivo, también se notan diferencias sustanciales en la tramitación de los casos según la solicitud inicial por parte de la Fiscalía. Como se muestra en el panel derecho de la gráfica 3, un número no trivial de solicitudes de prisión preventiva oficiosa (PPO) no son aceptadas automáticamente por la defensa ni por las personas juzgadoras. Al contrario, en una tercera parte de estos casos se observó un debate abierto en el que la defensa ofreció una postura contradictoria (38%). Esto es importante porque, hasta la fecha, se ha asumido que estas actuaciones del Ministerio Público son procesadas automáticamente. En cuanto a las solicitudes de prisión preventiva justificada (PPJ), se observa una dinámica contraria mucho más pronunciada (87% muestran una oposición activa/explícita, panel izquierdo). Aunque la mayoría de las controversias en ambos escenarios son resueltas por los jueces en favor de la Fiscalía (incluso con oposición de la defensa), esta disposición es proferida en 85% de los casos con solicitud de PPO versus 55% en casos con solicitud de PPJ.

Determinantes de la prisión preventiva

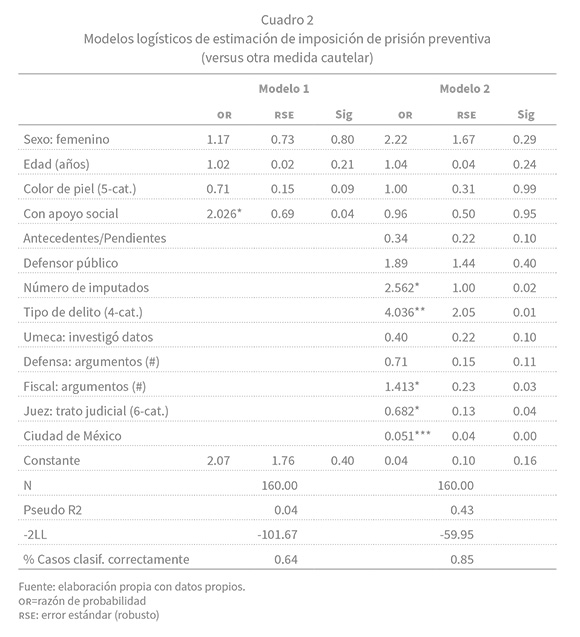

A continuación, se explora la variación en la imposición de la prisión preventiva entendida de forma global (PPO y PPJ), de acuerdo con las variables extralegales, legales y organizacionales ya propuestas. De acuerdo con los resultados multivariados presentados en el cuadro 2, las estimaciones del modelo logístico sugieren que la prisión preventiva no es particularmente sensible a los factores extralegales incluidos en el modelo. Sorpresivamente, sólo la presencia de familiares/amigos está asociada con una probabilidad mayor de imposición de la detención respecto a otras medidas cautelares (OR=2.026, p<0.05) (modelo 1). Una vez que los factores legales y organizacionales se suman al modelo 2, éste alcanza un poder explicativo mayor, pues clasifica correctamente 85% de los casos observados (versus 64%).

Más allá de estos estimados estadísticos globales, en el modelo más completo (2), ninguno de los factores extralegales considerados está significativamente asociado con la probabilidad de imposición de la prisión preventiva. En cambio, de acuerdo con el modelo 2, esta disposición es más probable en casos que incluyen coautores materiales (OR=2.562, p<0.05) y acusaciones por delitos más graves (OR=4.036, p<0.05). Además, desde el punto de vista organizacional, una fiscalía más activa (que utiliza un mayor número de argumentos) aumenta la probabilidad de una decisión de encarcelamiento preventivo (OR=1.413, p<0.05). El efecto contrario se observa en el caso del trato procesal que exhiben los jueces, con una mayor actividad asociada con una probabilidad menor de una medida de detención (OR=0.682, p<0.05). Ni la actuación de la defensa en estos casos ni su carácter público o privado influye sobre las medidas cautelares impuestas en la muestra. Finalmente, y de acuerdo con los resultados descriptivos ya presentados, los resultados referenciados en el cuadro 2 confirman que los casos observados en Ciudad de México tienen una probabilidad menor de ocurrencia de la prisión preventiva en comparación con los procesados en el Estado de México y Morelos, aun después de tomar en cuenta las características observadas de los casos en cada jurisdicción (OR=0.051, p<0.001).

Estos resultados sugieren que la imposición de la prisión preventiva en la muestra tiende a relacionarse con algunos de los factores legales que señalan la gravedad de los delitos imputados en términos del número de presuntos coautores y el carácter violento de las conductas bajo investigación. Sin embargo, este patrón no es uniforme. En el caso de los antecedentes penales/casos pendientes, no se verifica este tipo de asociación entre las decisiones judiciales y el aparente riesgo de las personas imputadas dada por conductas anteriores/por esclarecer. De forma crucial, los resultados presentados en el cuadro 2 señalan que las actuaciones de la fiscalía y de los jueces sí tienen una relación con la imposición de la detención preventiva: una mayor actividad (esfuerzo) del primero se asocia con una mayor probabilidad de ocurrencia del encarcelamiento. En el caso de los jueces, un mayor esfuerzo se asocia con el efecto inverso (una probabilidad menor de ocurrencia del encarcelamiento). Estos patrones de influencia no se observan en el caso de los operadores de la defensa.

La especificación de comunidades jurídicas locales

Las comunidades jurídicas locales son relevantes para entender la configuración de las dinámicas observadas en términos de decisiones y proceso de toma de decisiones. En Ciudad de México, la prisión preventiva es menos frecuente y hay un mayor número de casos a cargo de defensores públicos. En esta jurisdicción, la defensa es más combativa, hay una mayor visibilidad del trabajo de la Umeca y las audiencias son más prolongadas. En Morelos, en cambio, las audiencias duran menos y hay una proporción menor de defensores públicos en la muestra. Estos patrones son aún más extremos en el Estado de México —audiencias más rápidas, menos contradictorias y con mayor participación de defensores privados—. ¿Cómo describir de forma sistemática y empírica la naturaleza de estos sistemas locales de justicia a partir de los grupos de trabajo y acciones de los operadores ya descritas?

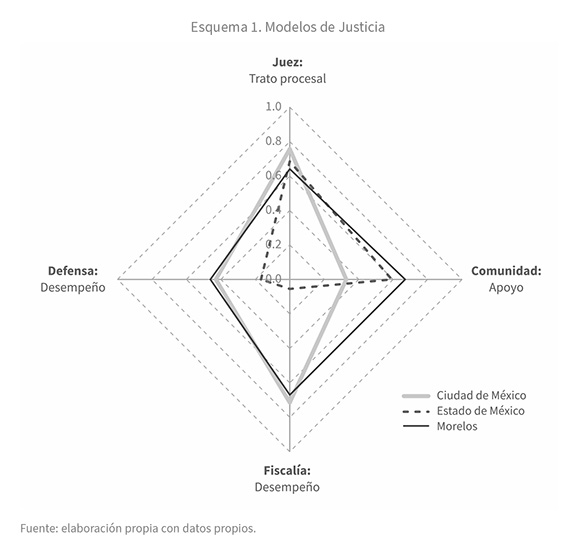

En el esquema 1 se ilustra un modelo de aproximación basado en el desempeño relativo de los actores principales que convergen en audiencia: por un lado, se cuentan los actores que conforman el grupo de trabajo profesional típicamente estudiado en la literatura académica como referente de autoridad (jueces, defensores y fiscales) y, por otro, el que representa el nivel de involucramiento de la comunidad en el desarrollo de las diligencias (presencia de amigos/familiares de la persona procesada). El desempeño o visibilidad de cada actor se operacionaliza en términos de su orientación funcional: en el caso de los jueces, por ejemplo, se mide la proporción de casos donde el trato procesal recibió una calificación “superior” por parte de los observadores (4 o 5 en la escala 0-5 ya presentada). En el caso de los defensores y fiscales, se mide la proporción de casos donde estos agentes formularon un número mayor al promedio de argumentos al momento de presentar sus solicitudes (dos argumentos o más). En el caso de la comunidad, se identifica el porcentaje de casos en el que las personas imputadas contaron con la presencia efectiva de familiares/amigos en la audiencia. Así, mientras que en el Estado de México sólo el 17% de las audiencias observadas contaron con esta forma de apoyo social, esta cifra crece a 43% en Ciudad de México.

Uniendo los valores observados para cada eje, se configura un área que representa el tamaño relativo y equilibrio en el desempeño de estos actores en una jurisdicción local. Áreas más pequeñas reflejan sistemas donde los actores muestran indicadores de menor desempeño y, posiblemente, formas de autoridad desiguales entre dichos actores (por ejemplo, entre fiscalía y defensa).

De acuerdo con lo que se presenta en el esquema 1, los tres sistemas de justicia en la muestra son relativamente similares en el trato procesal que imparten los jueces, aunque éstos son más activos en Ciudad de México (CDMX) (75% calificados por observadores en la categoría “superior” versus 68% en el Estado de México y 64% en Morelos). Sin embargo, la presencia de familiares/amigos de la persona detenida durante las audiencias en CDMX es menor que en las otras dos entidades analizadas. En el caso de la defensoría hay contrastes mayores, con los valores más bajos de desempeño observados en la jurisdicción del Estado de México (17% de los casos fueron defendidos con más de dos argumentos versus 43 y 46% en Ciudad de México y Morelos, respectivamente). En el caso de la medida de desempeño de los fiscales, esta brecha es más extrema (en 5% de las audiencias observadas en el Estado de México, los fiscales utilizan más de dos argumentos versus 71 y 67% en las otras jurisdicciones en la muestra).

Esto sugiere que mientras Ciudad de México y Morelos tienen actores institucionales más alineados y de más alto desempeño, como lo demuestra el tamaño y la forma de los polígonos en el esquema 1, el sistema de justicia penal del Estado de México registra un desempeño menor en todos los ámbitos examinados. Sin embargo —y ahí reside la importancia de un análisis relacional—, esto no significa que la Fiscalía en esta jurisdicción tenga una influencia menor sobre las decisiones judiciales proferidas. En Ciudad de México es posible que el mayor acceso relativo a la defensa pública y su desempeño relativo sustituyan, de alguna forma, los apoyos sociales identificados en esta investigación. Además, es importante notar que los dos actores más alineados con los intereses de las personas procesadas —defensa y comunidad— no son sólo los de menor desempeño entre los tipos de actores considerados, sino también los más desiguales entre jurisdicciones de la muestra. Estas diferencias no sólo influyen en la gestión de casos particulares (ver cuadro 2), sino también a nivel sistémico, como se demuestra en este análisis descriptivo.

Discusión

Este trabajo responde tres preguntas de investigación relacionadas con la imposición de la prisión preventiva en México y los sistemas de justicia penal que la estructuran. Primero, con base en el análisis estadístico de más de 160 audiencias de medidas cautelares, se observa que la prisión preventiva oficiosa (PPO) es una medida de uso común y no excepcional, relativo a otras medidas, como la prisión preventiva justificada (PPJ) y la imposición de medidas cautelares (MC) menos restrictivas, como la detención domiciliaria o la vigilancia electrónica. Además, se observan variaciones a nivel subnacional que no se pueden explicar por la composición de los delitos a nivel local en las tres entidades federativas mencionadas en la muestra. Esto confirma lo señalado en otros estudios basados en datos administrativos agregados donde, por ejemplo, el uso de la PPO en el Estado de México es más del doble de lo registrado en Ciudad de México (67% versus 28%) (México Evalúa, 2022). En la muestra de este estudio se observan diferencias similares.

Segundo, los hallazgos de este estudio que relacionan la imposición de la prisión preventiva con factores legales, como el tipo de delito y el número de presuntos coautores, están alineados con la literatura académica que sugiere su visibilidad creciente en definiciones operativas de punitivismo y criminalidad (Sozzo y Somaglia, 2017). Asimismo, se verifican observaciones más generales sobre el papel dominante de las Fiscalías sobre la gestión y decisión de casos a través de la argumentación en audiencias y acceso a recursos de investigación (Ulmer, 2019). Sin embargo, estos trasplantes entre el norte y el sur global no son homogéneos. Por ejemplo, y contrario a lo observado en Estados Unidos, la imposición de la prisión preventiva en México no es más frecuente entre las personas detenidas con antecedentes penales (versus sin antecedentes); tampoco se observa una influencia visible por parte del componente tecnocrático de las audiencias (Umeca). En relación con los factores extralegales, tampoco hay equivalencias claras. Por ejemplo, no se encontraron sesgos con base en el color de piel o el género —algo que puede estar relacionado con la estrategia de medición o con mecanismos más amplios de estratificación social en ciudades del Norte y del Sur.

Tercero, se observa que los grupos de trabajo que “producen” la prisión preventiva operan bajo una serie de criterios comunes y otros específicos a cada “comunidad”. Por ejemplo, aunque la defensa recibe una decisión adversa en la mayoría de los casos en los que contradice abiertamente la solicitud de la fiscalía, su posición es particularmente débil en el caso de la prisión preventiva oficiosa (PPO) versus la prisión preventiva justificada (PPJ). Este punto no sólo tiene que ver con la relativa efectividad de estas acciones, sino también en términos de la profundidad de los argumentos presentados (mayor en el caso de la fiscalía, como es esperado, que en el caso de la defensa).

No es de sorprender, entonces, que la prisión preventiva oficiosa (PPO) sea funcional para el discurso político-electoral que promete mejores condiciones de seguridad a través del aumento de penas y delitos al catálogo constitucional; promesas que, de hecho, han sido cumplidas sin mayor oposición legislativa. Así ocurrió en 2019, cuando se aprobó la reforma al artículo 19 constitucional para agregar delitos prometidos en campaña; la votación fue abrumadoramente mayoritaria (Intersecta, 2022: 20). Lo mismo ocurrió con reformas parecidas en 2024 y 2025.

No obstante, incluso en casos en los que se estipula la automaticidad de la prisión preventiva oficiosa (PPO), encontramos algunas instancias de intercambio adversarial entre la defensa y la fiscalía. En la muestra de casos observados, no es posible determinar el criterio jurídico alrededor de la tipificación de los delitos en los que la PPO es revisada y últimamente otorgada. Una posible interpretación de esta situación es que el intercambio adversarial y la revisión de la medida se da en conexión con el uso del control de convencionalidad “oficioso”, que puede ser más prevalente en jurisdicciones con más recursos para una defensa más activa que pueda superar el pedido de PPO por parte de los fiscales. Este puede ser el caso en Ciudad de México, una jurisdicción con mayor acceso a recursos para la defensoría pública, incluso el acceso a capacitación en materia de control de convencionalidad. Del mismo modo, es de esperarse mayores niveles de especialización en los roles de los actores judiciales, bajo preceptos garantistas al debido proceso salvaguardados por los principios de eficiencia evocados en la reforma al sistema de justicia. Este aspecto también se relaciona con mejores indicadores de eficiencia de los defensores públicos para evitar la imposición de la prisión preventiva justificada (PPJ).

La implementación de la prisión preventiva oficiosa (PPO), su prevalencia y persistencia en el sistema jurídico mexicano continúan como un eje de estudio relevante para establecer puentes analíticos entre la sociología organizacional y del castigo. Algunos marcos similares en el estudio de cortes de inmigración en Estados Unidos han planteado el concepto de violencia legal, la cual es intrínseca a prácticas legales y es sancionada e implementada activamente a través de procedimientos formales, como los que tienen lugar en las audiencias iniciales. Se caracteriza por emerger de una estructura compleja de reglas y se manifiesta a través de una jerga específica y una amplia discreción judicial, que es legitimada y argumentada como “normal” porque un funcionario judicial, dentro del marco de la ley, es quien la determina (Menjívar y Abrego, 2012).

Las consecuencias de esta forma de violencia pueden ser devastadoras. En el caso de la prisión preventiva oficiosa (PPO), la violencia legal se desprende del ritual de la audiencia, que somete a los acusados a un castigo arbitrario pero legal. El encarcelamiento preventivo automático precede la decisión de culpabilidad en violación a la presunción de inocencia y quebranta la posibilidad de luchar el caso en libertad. También obstaculiza el proceso legal, en donde la discreción judicial es ambigua y el debido proceso es inoperante. Sin victimarios aparentes, la violencia legal es estructural a un sistema de leyes que impone un orden social en el que la arbitrariedad es justificada a través de una jerga jurídica y el castigo se vincula al desarrollo del proceso judicial, no al final de este.

Conclusión

Este estudio desarrolla una mirada estructural de las sanciones penales, basada en la identificación de relaciones de poder entre actores institucionales y su relacionamiento con las personas detenidas. Este ejercicio de poder implica la consolidación de formas de autoridad situacionales que, si bien se apoyan en criterios formales/legales, también son de tipo local/social. En este sentido, la creación de comunidades jurídicas debilita en gran medida la aplicación de principios de independencia y contradicción —ambos pilares de los nuevos sistemas acusatorios a nivel regional—. Para asegurar su vigencia, es importante impulsar otro principio de estas reformas —el de publicidad—, dado su potencial para fines de fiscalización y seguimiento.

En este trabajo, el principio de publicidad se utilizó para realizar observaciones sistémicas. Estas observaciones están limitadas por su enfoque territorial particular y temporalidad específica. Esto no permite trazabilidad de los casos y precluye el estudio de la evolución del sistema antes/después de la condena por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al Estado mexicano. Igualmente, las observaciones se dan en el contexto de la audiencia pública, en la que no es posible registrar negociaciones y consensos previos entre abogados. Es preciso expandir los esfuerzos investigativos en política criminal a través de esfuerzos de monitoreo permanente de lo que sucede en las cortes penales, mantener la trazabilidad de indicadores cualitativos que permitan ampliar y complejizar dimensiones de eficiencia y garantías procesales, especialmente en atención a criterios sugeridos por la CIDH. Éste es un interés que se había manifestado con mayor énfasis al inicio de la implementación de la reforma al sistema de justicia, pero que se ha diluido y debe ser revisitado (Ríos, 2016).

Otro tipo de acciones que deben ser contempladas radican en la necesidad de crear figuras jurídicas en las que los jueces puedan optar por liberar personas al inicio del proceso judicial, evitando así la automaticidad de las medidas de prisión preventiva. Un ejemplo ampliamente documentado existe en el sistema de justicia estadounidense. Se trata de la medida release on recognizance (ROR) (libertad bajo palabra), una orden judicial que permite que el acusado sea liberado en la etapa previa al juicio sin tener que pagar una fianza, bajo el compromiso de presentarse en la corte cuando sea citado (Hopkins et al., 2018). En la región latinoamericana, Colombia también es un caso de referencia con la implementación de medidas alternativas a la detención durante la etapa preliminar al juicio (Rengifo et al., 2019).

Próximos esfuerzos investigativos deben explorar el efecto de etiquetamiento de la prisión preventiva oficiosa (PPO) y la prisión preventiva justificada (PPJ), así como su efecto en decisiones posteriores al proceso judicial. Algunos estudios han documentado el efecto estigmatizante del proceso judicial en América Latina a partir de métodos más cualitativos que cuantitativos (Jalile, 2023; Pérez Correa, 2013). El uso de estos métodos puede estar relacionado con características estructurales del sistema de justicia que lo hacen catalizador de desigualdades sociales.

Bibliografía

Aguilar, Ana (2018). “México. Justicia Federal”. En La justicia penal adversarial en América Latina. Hacia la gestión del conflicto y la fortaleza de la ley, dirigido por Marie-Christine Fuchs, Marco Fandiño y Leonel González Postigo, 343-369. Santiago de Chile: ceja-Fundación Konrad Adenauer.

Aguilar, Ana (2020). “El derecho a la defensa efectiva en el sistema acusatorio”. En Dialogo regional sobre acceso y debido proceso en el sistema acusatorio, coordinado por Jaime Arellano, Marie-Christine Fuchs, Marco Fandiño, Leonel González Postigo, 173-189. Ciudad de México: ceja, Suprema Corte de Justicia de México, Fundación Konrad Adenauer.

Ang, Milena, y Yuna Blajer de la Garza (2021). “Vulnerability, due Process and Justice Reform in Mexico”. Constitutional Political Economy 32: 346-375.

Baron, Hannah, y Matthew Ingram (2022). The criminal justice system in Mexico. Oxford Research Encyclopedia of Politics.

Bastos Lages, Lívia, y Ludmila Ribeiro (2022). “El castigo silencioso de los detenidos en prisión preventiva”. Estudios Sociológicos 34: 865-897.

Bergman, Marcelo, y Gustavo Fondevila (2021). Prisiones y delincuencia en América Latina. Cambridge: Cambridge University Press.

Binder, Alberto, Ed Cape, y Zaza Namoradze (2015). Defensa penal efectiva en América Latina. Bogotá: adc, cerjusc, Conectas, Dejusticia, iccpg, iddd, ijpp, inecip.

Blanco, Luisa (2012). “The impact of reform on the criminal justice system in Mexico”. rand Working Papers.

Carrasco, Javier (2011). “Estudio comparativo: El impacto de las reformas procesales en la prisión preventiva en México”. En Prisión preventiva y reforma procesal penal en América Latina: evaluación y perspectiva, coordinado por Leticia Lorenzo, Cristián Riego y Mauricio Duce, Volumen 2, 171-223. Santiago: ceja.

Centro de Investigación para el Desarrollo (cidac) (2016). ¿Operadores, cómo vamos? Primer acercamiento a la operación del sistema penal acusatorio en el orden federal. Ciudad de México: cidac.

Cohen, Thomas (2014). “Who is better at defending criminals? Does type of defense attorney matter in terms of producing favorable case outcomes?”. Criminal Justice Policy Review 25: 29-58.

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) (2013). Informe sobre el uso de la prisión preventiva en las Américas. Washington, D.C.: CIDH.

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) (2017a). Informe sobre medidas dirigidas a reducir el uso de la prisión preventiva en las Américas. Washington, D.C.: CIDH.

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) (2017b). Guía práctica para reducir el uso de la prisión preventiva. Washington, D.C.: CIDH.

Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) (2022). Tzompaxtle Tecpile y otros vs. México. San José: Corte IDH.

Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) (2023). García Rodríguez y otro vs. México. San José: Corte IDH.

Eisenstein, James, y Herbert Jacob (1977). Felony justice: An organizational analysis of criminal courts. Nueva York: Little, Brown & Co.

Espinosa, Daniel (2017). “Medidas cautelares: necesarias para garantizar el proceso”. Nova Iustitia. Revista Digital de la Reforma Penal v (20): 8-19.

Fassin, Didier (2015). At the heart of the State: The moral worlds of institutions. Londres: Pluto.

Fix-Fierro, Héctor, y Alberto Suárez Ávila (2015). “Hacia una defensa pública de calidad. El nuevo diseño institucional de las defensorías públicas en las entidades federativas de la República Mexicana”. Cuestiones Constitucionales 32: 157-200.

Flores, Israel (2013). “El régimen constitucional de la prisión preventiva en México: Una mirada desde lo internacional”. Revista del Instituto de la Judicatura Federal 5: 35-55.

Fondevila, Gustavo, y Miguel Quintana-Navarrete (2020). “Determinantes de la sentencia: Detención en flagrancia y prisión preventiva en México”. Latin American Law Review 4: 49-72.

García-Castro, Teresa (2019). Prisión preventiva en América Latina: El impacto desproporcionado en mujeres privadas de la libertad por delitos de drogas. Washington: wola.

Garfinkel, Harold (1956) “Conditions of successful degradation ceremonies”. American Journal of Sociology 61 (5): 420-424.

Gonzalez Van Cleve, Nicole (2016). Crook County: Racism and injustice in America’s largest criminal court. Stanford: Stanford University Press.

Hartley, Richard, Holly Miller, y Cassia Spohn (2010). “Do you get what you pay for? Type of counsel and its effect on criminal court outcomes”. Journal of Criminal Justice 38: 1063-1070.

Hopkins, Brook, Chiraag Bains, y Colin Doyle, (2018). “Principles of pretrial release”. The Journal of Criminal Law and Criminology 108 (4): 679-700.

Intersecta (2022). Con juicio o prejuicio. La prisión preventiva oficiosa en México. Ciudad de México: Intersecta.

Jalile, Eleonora (2023). “Racialización y criminalización de la infancia vulnerada de Catamarca”. Revista Mexicana de Sociología 85 (2): 401-429.

Kostenwein, Ezequiel (2018). “Decidir rápido, condenar pronto. El proceso de flagrancia desde la sociología de la justicia penal”. Estudios Socio-Jurídicos 20: 13-44.

Langer, Máximo (2021). “Plea Bargaining, Conviction without Trial, and the Global Administration of Criminal Convictions”. Annual Review of Criminology 4: 377-414.

Langer, Máximo (2007). “Revolution in Latin American Criminal Procedure: Diffusion of Legal Ideas from the Periphery”. American Journal of Comparative Law 55: 617-676.

Lipsky, Michael (2010). Street-level Bureaucracy. Dilemmas of the Individual in Public Services. Nueva York: Russell Sage Foundation.

Marqués de Jesús, María; Pedro Lagatta; Amanda H. Oi; y Thiago Thadeu Rocha (2011). Prisão provisória e lei de drogas. San Pablo: Open Society Foundations.

Meneses Reyes, Rodrigo, y Gustavo Fondevila (2022). “Criminal Justice Reform and Court-Imposed bail in Mexico: An Empirical Report”. International Journal of Comparative and Applied Criminal Justice 46: 183-195.

Menjívar, Cecilia, y Leisy Abrego (2012). “Legal Violence: Immigration Law and the Lives of Central American Immigrants”. American Journal of Sociology 117: 1380-1421.

México Evalúa (2022). Hallazgos 2022. 10 años. Seguimiento y evaluación de la justicia penal en México. Ciudad de México: México Evalúa, usaid, Friedrich Naumann Foundation for Freedom.

Mora, Johanna; Paula Mora; y Andrés Rengifo (2021). “Taking Stock of Procedural Reforms in Colombia: Pretrial Detention, Due Process and Accountability (1991-2021)”. En Handbook of Pretrial Justice, coordinado por Christine Scott-Hayward, Jennifer Copp y Stephen Demouth, 404-418. Nueva York: Routledge.

Pérez Correa, Catalina (2013). “Marcando al delincuente: estigmatización, castigo y cumplimiento del derecho”. Revista Mexicana de Sociología 75 (2): 287-311.

Rengifo, Andrés, y Lina Marmolejo (2020). “Acción y representación: Indicadores de desempeño de la defensa en muestra de audiencias de control de garantías”. Latin American Law Review 4: 1-24.

Rengifo, Andrés; Lorena Avila; Juan David Gélvez; Lucia Ramírez; y Paula Mora (2019). “Trato procesal y uso de la detención preventiva en una muestra de audiencias de control de garantías en Bogotá y Cali”. Cuadernos de Economía 38: 581-608.

Rengifo, Andrés; Lorena Avila; y David Ibáñez (2023). “Criminal Defense Work in a Sample of Arrest Hearings in three states of Mexico: The Micro-Dynamics of Case-Level Engagement, Influence, and Strategy”. Crime, Law and Social Change 79: 555-580.

Ribeiro Ludmila, Alexandre Diniz y Lívia Bastos Lages (2022). “Toma de decisiones en un sistema inquisitivo: Lecciones de Brasil”. Law & Society Review 56 (1):101-121.

Riego, Cristián, y Mauricio Duce (2009). Prisión preventiva y reforma procesal penal en América Latina. Evaluación y perspectivas. Santiago: ceja.

Ríos, Carlos (2016). Pena sin delito. Percepciones acerca de las finalidades de la prisión preventiva en México. Washington, D.C.: dplf, ijpp.

Silva Forné, Carlos, y Alejandra Armesto (2024). “Political Pressure and Information Boas in Arrests Hearings in Mexico City”. International Journal of Law, Crime and Justice 78: 1-14.

Sozzo, Máximo, y Maialén Somaglia (2017). “Prisión preventiva y reforma de la justicia penal. Una exploración sociológica sobre el caso de la Provincia de Santa Fe, Argentina”. Derecho y Ciencias Sociales 17: 7-43.

Suprema Corte de Justicia de la Nación (scjn) (2014). Contradicción de tesis 293/2011. México.

Travers, Max (2017). “Business as Usual? Bail Decision Making and ‘Micro politics’ in an Australian Magistrates Court”. Law & Social Inquiry 42: 325-346.

Ulmer, Jeremy (2019). “Criminal Courts as Inhabited Institutions: Making Sense of Difference and Similarity in Sentencing”. Crime and Justice 48: 483-522.

Vilaça, Luiz (2024). “Framing and Prosecutorial Discretion: Evidence from Brazil”. Law & Society Review 58 (2): 163-191.

Williams, Marian (2013). “The Effectiveness of Public Defenders in four Florida Counties.” Journal of Criminal Justice 41: 205-212.

Zepeda, Guillermo (2004). Crimen sin castigo. Procuración de justicia penal y ministerio público en México. México, Distrito Federal: FCE, CIDAC.

Zepeda, Guillermo (2009). Los mitos de la prisión preventiva en México. México, Distrito Federal: Open Society.

Recibido: 26 de septiembre de 2024

Aceptado: 6 de mayo de 2025