Necropolitics in risk communication: the mining split in the Sonora River

Pablo A. Escoboza Castillo* y Rolando E. Díaz-Caravantes**

*Maestro en ciencias sociales por la Universidad de Sonora. El Colegio de Sonora, México. Temas de especialización: riesgo por desastres ambientales. ORCID: 0000-0001-6907-8699.

**Doctor en geografía y desarrollo por la Universidad de Arizona. El Colegio de Sonora, México. Temas de especialización: impactos socioambientales por contaminación minera. ORCID: 0000-0002-4117-2197.

Resumen: Durante 2014, se derramaron sobre el río Sonora cuarenta mil metros cúbicos de lixiviado de cobre producto de la actividad minera, los cuales fluyeron por el río afectando mantos acuíferos y poniendo en riesgo la salud en las comunidades locales. Pasados diez años del derrame, la gestión gubernamental del riesgo no ha logrado una remediación ni concretar medidas para la protección de la población. El objetivo de este artículo es mostrar el ejercicio necropolítico dentro de la comunicación del riesgo en la gestión gubernamental de este caso a partir del análisis del discurso de los comunicados oficiales (2014-2022). Para esto se desarrolló un diálogo cuyo propósito es la vinculación de estos cuerpos teóricos, proponiendo la incorporación del concepto de necropolítica dentro del debate de “biopolítica del desastre”, enfatizando la necesidad del análisis crítico de la comunicación del riesgo. Dentro de los resultados identificamos diversos mecanismos discursivos como vehículos de la necropolítica en los comunicados oficiales.

Palabras clave: riesgo, biopolítica, necropolítica, comunicación del riesgo, gestión del riesgo.

Abstract: During 2014, forty thousand cubic meters of copper leachate from mining activities were spilled into the Sonora River, which flowed into the river, affecting aquifers and jeopardizing the health of riverside communities. Ten years after the spill, governmental risk management has failed to achieve remediation or implement concrete measures to protect the population. The objective of this article is to demonstrate the necropolitical exercise within risk communication in the governmental management of this case, based on a discourse analysis of official statements (2014-2022). To this end, a dialogue was developed to link these theoretical frameworks, proposing the incorporation of the concept of necropolitics into the “biopolitics of disaster” debate, emphasizing the need for critical analysis of risk communication. Among the results, we identified various discursive mechanisms as vehicles of necropolitics in official communications.

Keywords: risk, biopolitics, necropolitics, risk communication, risk management.

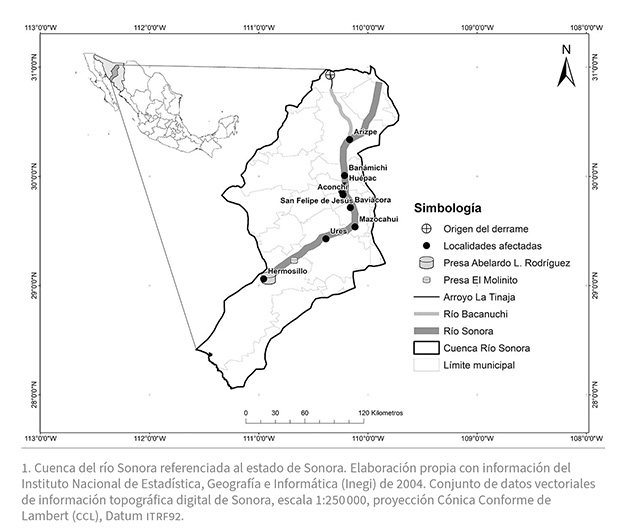

El río Sonora, al noroeste de México, tiene una longitud de 402 kilómetros que recorren nueve municipios, con una población total de 21 702 habitantes en los primeros ocho (rurales) y 936 263 habitantes en la capital del estado (Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2021). En las localidades rurales predominan el comercio y las actividades agropecuarias como pilares económicos, por lo que el agua, en calidad y cantidad, es un recurso de vital importancia para sus pobladores.

El 6 de agosto de 2014, en el municipio de Cananea, fue derramado sobre el río Bacanuchi (afluente del río Sonora) un estimado de cuarenta mil metros cúbicos de lixiviado ácido a causa de un error de mantenimiento de la minera Buenavista del Cobre (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 2014), subsidiaria de Grupo México. Esta corriente de agua recorrió el cauce del río Sonora hasta llegar eventualmente a la presa Abelardo L. Rodríguez, dentro de la ciudad de Hermosillo. La figura 1 muestra los principales referentes geográficos de la cuenca del río Sonora.

El gobierno impuso una multa de 22 millones de pesos a la empresa, además de conformar y administrar un fideicomiso por la cantidad de dos mil millones de pesos, que incluyó un plan de remediación, indemnizaciones por compensación a los afectados, medidas preventivas, como clausura de pozos, monitoreo de mantos acuíferos, brigadas de salud para la atención de posibles afectados, contención de la corriente en la presa Rodolfo Félix Valdés y compromiso de construcción de 36 plantas potabilizadoras en las comunidades del río, así como la construcción de una unidad de vigilancia epidemiológica (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 2014 y 2015c).

A pesar de las medidas anunciadas, los compromisos se acotaron paulatinamente. Por ejemplo, el número de plantas se redujo de 36 a sólo nueve para abril de 2017; asimismo, la unidad de vigilancia epidemiológica quedó en obra negra en el municipio de Ures y nunca entró en operación (Díaz-Caravantes et al., 2021). En este orden institucional, el 20 de noviembre de 2014 se anunció oficialmente la conclusión de la fase de emergencia, señalando que “se garantizó a los 25 mil sonorenses abasto de agua y se resarcieron los daños” (Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 2014c). Posteriormente, el 7 de febrero de 2017, se celebró el convenio de extinción del Fideicomiso Río Sonora, pues, según se estableció, “dicho Programa ya fue cumplido además de que no existía resarcimiento o solicitud de restitución de pago pendientes de resolución” (Fideicomiso Río Sonora, 2019).

En vista de lo anterior, la inconformidad de los pobladores se puso de manifiesto con marchas y protestas (Escoboza, 2020; Lugo-Gil, 2021), así como con la implementación de recursos legales en contra de la minera y de la clausura del Fideicomiso Río Sonora (Ibarra Barreras y Moreno Vázquez, 2017; Marín Enríquez, 2018). Esta inconformidad tuvo origen en lo que se percibió como mal reparto de recursos, falta de información, desatención de enfermos y otras decisiones que se consideró que ponían en riesgo la salud poblacional, generando una incertidumbre general (Escoboza, 2020; Lugo-Gil, 2021; Orozco Martínez y Rodríguez Gámez, 2020; Toscana Aparicio y Hernández Canales, 2017).

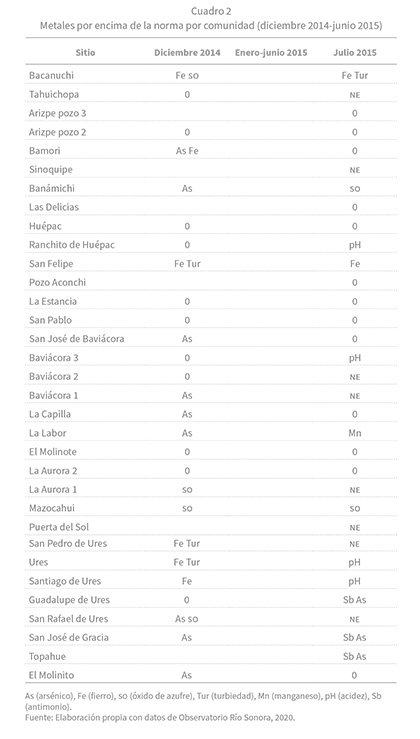

En cuanto a las fuentes oficiales, en 2015 se reconocieron 360 personas con afectaciones a la salud a causa del derrame (Gobierno de la República, 2015). Un informe realizado por el Observatorio Río Sonora sobre el análisis de los datos de calidad del agua registrados por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) mostró presencia de metales por encima de los niveles de permisividad a lo largo de la cuenca, y de forma constante durante los periodos en que se realizaron los muestreos (Observatorio Río Sonora, 2020). De esta forma, en 2023 la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) reconoce la presencia de diversos metales por encima de la normatividad en muestreos analizados tanto en agua superficial como subterránea.

El potencial daño a la salud por la calidad del agua se constató en un informe emitido por la Secretaría de Salud en 2022, que presentó los resultados de la evaluación a 1 504 personas en las comunidades de la cuenca del río Sonora. Esta evaluación supuso 678 muestreos de orina y 636 de sangre aplicados a sujetos identificados como de alto riesgo. Los resultados de estos datos en parámetros etiquetados como positivo y otros tipos de riesgos en orina arrojaron 76% para arsénico, 3% para manganeso y 94% para cadmio; los porcentajes correspondientes a las 636 muestras de sangre en las mismas categorías mostraron 78% para plomo, 27% para manganeso y 39% para cadmio (Secretaría de Salud, 2022). Además, estudios realizados por el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (Cenaprece) en 2022 dieron positivo en plomo, manganeso y cadmio, y dentro del proyecto Pronaces (Programas Nacionales Estratégicos) en 2024 se determinó presencia de plomo, manganeso, cadmio, cromo, cobalto y arsénico en personas dentro de las comunidades por encima de los límites recomendados (Observatorio Socioambiental, 2024; Observatorio Socioambiental, 2025).

Respecto al riesgo, Niklas Luhmann identifica dos grupos de actores a partir de sus papeles: “según sea el caso de que uno participe en el riesgo como portador de decisiones o como afectado por las decisiones riesgosas [de otros]” (Luhmann, 2006: 47-48). Se distingue que son las instituciones las que toman, dentro de una gestión del riesgo gubernamental, las decisiones riesgosas y la población civil quien las padece. En este sentido, se vuelve explícita una problemática de gestión institucional de riesgo como una problemática de salud en la medida que las decisiones tomadas exponen a la población de la región, ya que, tal y como admite la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (2021: 23), “no ha habido ninguna remediación ambiental en la zona”.

El objetivo de este artículo es mostrar el ejercicio necropolítico dentro de la comunicación del riesgo en la gestión gubernamental en el caso del derrame minero en el río Sonora de 2014 a partir del análisis del discurso de los comunicados oficiales (2014-2023). De este objetivo se deriva la pregunta sobre cómo se ejerció la necropolítica en la comunicación del riesgo sanitario ocurrido en el derrame de 2014.

Necropolítica, una categoría posible para el análisis crítico de la gestión del riesgo

De los conceptos de riesgo y necropolítica

Diversos autores (por ejemplo, Almeida Filho, Castiel y Ayres, 2009; Rojas Vilches y Martínez Reyes, 2011) han señalado que el concepto de riesgo es multidisciplinar. Dentro de las ciencias sociales, una definición válida es concebirlo como un programa de reducción del daño y mínimo arrepentimiento a partir de la toma de decisiones (Cardona Arboleda, 2001; Luhmann, 2006). En este sentido, hay una realización de cálculo sobre la probabilidad y las consecuencias de ocurrencia de un evento negativo sobre el cual hay que tomar decisiones para reducir efectos indeseados o el “daño” causado. Si bien (por ejemplo) Rojas Vilches y Martínez Reyes (2011) distinguen el riesgo del desastre, considerando a este último a partir de la eventualidad que pretendía evitarse, hay que entender que tal como señala Ulrich Beck (1998: 84), en lo que refiere a los riesgos industriales de la modernidad tardía, el desastre se convierte en un “festival abierto” de nuevos daños, por lo que es posible determinar que el ejercicio de riesgo y la gestion del mismo permanecen abiertos en la medida que el cálculo sobre nuevos daños y toma de decisiones al respecto continúe vigente. De este modo, respecto a la gestion del riesgo, aunque el número de etapas de ésta encuentra variacion, se distingue como indiferencial la inclusión de etapas tanto previas como posteriores al desastre (Gobierno de Mexico, 2022; Rojas Vilches y Martínez Reyes, 2011).

En lo que atañe a los riesgos que atentan contra la salud y la vida humana, son las instituciones o los sistemas sanitarios del Estado los que deben encargarse de producir salud física y mental a partir del saneamiento del ambiente y el control de enfermedades (Rojo Pérez y García González, 2000). Podemos definir la gestión gubernamental de riesgo sanitario como un programa de reducción del daño a la salud de una población promovido por el Estado respecto a un peligro determinado. Esta gestión de riesgos sanitarios se dará a partir de normativas del riesgo y la elaboración de análisis de contexto con la finalidad de identificarlos y evaluarlos, y de su posterior tratamiento a partir de actividades pertinentes para disminuir la posibilidad de daños a la salud de una población (Soler González et al., 2018).

En cuanto a nuestro tema, se puede decir que si bien la biopolítica surge en la modernidad, por una nueva razón de Estado que supone una gestión de la población de competencia económica (Foucault, 2023), la necropolítica es el ejercicio de poder homólogo que tiene un carácter de producción y gestión de muerte sobre poblaciones o estratos poblacionales que aparecen como indispensables (Mbembe, 2011; Villalobos y Ramírez, 2019). Aunque Michel Foucault (2008 y 2018) ya hace mención en sus escritos sobre un ejercicio de sacrificio o abandono de segmentos de la población dentro de la ejecución del arte de gobernar, hay que señalar que el concepto desarrollado por Mbembe (2011) en necropolítica tiene la virtud de incorporar el reconocimiento a una dimensión geopolítica en el marco poscolonial. No obstante, debe señalarse que el concepto de necropolítica está en términos ontológicos y epistémicos estrechamente subordinado al concepto foucaultiano de biopolítica, pues su inauguración por parte de Mbembe (2011) tiene lugar con el alcance de la biopolítica “sobrepasado por las formas en las que hoy la política hace ejercicio de la soberanía, no sólo a partir del control de la vida, sino a partir del derecho a matar”; es decir, “decidir quién puede vivir y quién debe morir” (Mbembe, 2011: 19). De este modo, Ariadna Estévez (2018a) señala que es un error concebir estos conceptos como opuestos, porque son constitutivos.

El análisis de la necropolítica se ha desarrollado dentro de contextos extremos, políticas de guerra, combate al terrorismo, ocupaciones militares, niños soldados o campos de concentración (Mbembe, 2011), y en otros donde aparece a través de mecanismos un poco más sutiles, como políticas y prácticas a partir de la migración (Estévez, 2018b; Villalobos y Ramírez, 2019), así como en gobiernos democráticos autoritarios (Reis Silva, Santos Blundi y Eleutério Fargoni, 2021). En el caso de México, podemos encontrar trabajos en donde se aborda la necropolítica en contextos de feminicidios (Valencia Triana, 2010; Monroy Cuéllar, Araiza Díaz y Vargas Martínez, 2022), desapariciones forzadas (Castro Sam, 2021), políticas migratorias (Estévez, 2018b) y narcotráfico (Valencia Triana, 2012; Hernández-Cruz y Pelayo-Pérez, 2020). Si bien existen diversos trabajos que vinculan la gestión del riesgo a ejercicios biopolíticos a partir de la línea de discusión denominada “biopolítica del desastre” (por ejemplo, Saavedra, 2023; Saavedra y Marchenzini, 2020; Marchezini, 2015; Neyrat, 2016), lo que propone este trabajo es incorporar a esta discusión el concepto de necropolítica para señalar que una gestión del riesgo no sólo está expuesta a comprometerse por intereses económicos dentro de los términos más inmediatos (por ejemplo, Analiese, 2021; Marchezini, 2015; Saavedra y Marchenzini, 2020), sino que, por paradójico que resulte (ya que la gestión del riesgo supone un ejercicio para la preservación de la vida y necropolítica implica más bien una administración de la muerte), “la gestión del riesgo” puede incluso significar, fuera de todo formalismo, la implicación de una gestión de la muerte.

Respecto a la utilización del concepto de necropolítica en estudios sobre riesgo, Murphy (2021) lo enmarca en los debates legislativos sobre el manejo del riesgo; por su parte, Muñoz (2019) menciona que el riesgo, en términos de Foucault, opera como estrategia gubernamental en las poblaciones para su monitoreo y gestión. Asimismo, a pesar de que recientemente se han utilizado los conceptos de biopolítica y necropolítica en trabajos que analizan las políticas de atención al Covid-19 (por ejemplo, Calderón Gerstein, 2021; Silva Escobar, 2021), no se ha encontrado un vínculo estrecho que defina o proponga diálogos en el abordaje entre este concepto y el riesgo. Por nuestra parte, encontramos que tanto la gestión del riesgo como la necropolítica refieren a ejercicios que son llevados a cabo por un entramado institucional del Estado, pudiendo agregar que en este ejercicio se pone en juego la vida de una población (por exponerla o protegerla). Adicionalmente, en ambos conceptos resulta fundamental el ejercicio de la comunicación. Si bien dentro de cada uno se parte de distintas acepciones para determinar su lugar y su función, es una dimensión importante en ambos ejercicios sobre la población por parte del Estado.

La comunicación del riesgo como categoría central del diálogo

La comunicación del riesgo es reconocida por su importancia en la gestión del riesgo (por ejemplo, Fothergill, 1996; Gómez Castro, 2017). Es importante señalar que ésta no aparece en sí como una etapa de la gestión del riesgo, sino como una dimensión transversal que se encuentra con fines tanto preventivos como de recuperación y tratamiento respecto al desastre (Gobierno de México, 2022; Gómez Castro, 2017; Organización Panamericana de la Salud, 2024; Rojas Vilches y Martínez Reyes, 2011). A ésta puede entendérsele como aquellas acciones consecuentes con la difusión de información y los diálogos promovidos por las autoridades para producir comportamientos deseables para la salud de una población meta dentro de un contexto de riesgo. Como señala la Organización Mundial de la Salud (2018), uno de los principios de la comunicación del riesgo consiste en dar recomendaciones a la población respecto al riesgo. Liliana Gómez Castro (2017) señala que ésta es una práctica sistemática para enfrentar emergencias sanitarias, pues la información adecuada aumenta la percepción del riesgo (según sea el caso) en la medida que minimiza las repercusiones indeseables de los sucesos. En términos efectivos, esta comunicación no sólo alerta sobre los peligros de una determinada amenaza, sino informa cómo es que puede ser controlada o mitigada (Miller, France y Welsh, 2015).

Si bien se reconoce cierto intercambio de información dentro de la dinámica (por ejemplo, Zepeda, 2004), hay que puntualizar que ésta opera bajo principios jerárquicos y verticales, separando a “expertos” de los actores legos, reconociendo “voces autorizadas en el tema” y distinguiéndoles de los afectados (Gómez Castro, 2017; Organización Mundial de la Salud, 2018). Bruna de Marchi señala que “el objetivo es corregir las ideas equivocadas de gente preocupada pero ignorante” (2009: 1). En este sentido, la comunicación del riesgo es un ejercicio vertical efectuado por la autoridad que se reconoce como portadora de un saber legítimo y verdadero en torno a cierta situación peligrosa. Si bien, en todo sentido, dentro del canon la comunicación del riesgo es “para la salud” de una población meta con respecto a un riesgo (por ejemplo, Organización Panamericana de la Salud, 2020 y 2024; Rojas Vilches y Martínez Reyes, 2011; Ruiz Cárdenas y Pineda Rodríguez, 2021), encontramos esto como un aspecto problemático en la medida que estas nociones promueven una invisibilización del ejercicio de poder implicado en la comunicación del riesgo, además de no cuestionar su intencionalidad, ya que se da por hecho el fin benéfico para la salud poblacional. Con esto se instiga a etiquetar como errores o “barreras comunicativas” a la inefectividad del proceso o los efectos contrarios a su función presupuesta, reproduciendo así la invisibilización del ejercicio del poder implicado, sujetándose a categorías carentes de profundidad crítica respecto a la intencionalidad. Esto produce discusiones que buscan dar solución a partir de reducir los obstáculos para una comunicación más “efectiva” entre expertos/instituciones y actores legos o las discrepancias entre percepciones como una dimensión fundamental para la solución, como lo hacen algunos autores (por ejemplo, Díaz Caravantes y Calvario Parra, 2017; Gómez Castro, 2017; Miller, France y Welsh, 2015). Si bien no se niega cierta verosimilitud en esto, estas discusiones no atienden otras dimensiones de realidades precarias que exigen reconocimiento, donde la ejecución de una gestión del riesgo se ve comprometida por intereses donde el principio de preservación de la salud se diluye para una permisividad de la muerte a través de una “mala gestión del riesgo”. En este orden, Servel Miller, Derek France y Katharine Welsh (2015) hacen mención de los jucios legales contra científicos y servidores públicos acusados de negligencia en la comunicación del riesgo a partir del terremoto en L’Aquila, Italia, en 2009, mostrando la posibilidad de una dimension problemática en términos morales y de responsabilidad detrás del manejo en la comunicación del riesgo.

Es pertienente señalar que si tal como postula Foucault (2008 y 2023) el ejercicio de poder en términos de comunicación está acompañado de una producción y un control del saber dentro de procesos biopolíticos subjetivantes, la propuesta de que la comunicación del riesgo puede implicar un ejercicio de poder cobra solidez. Juan David Ruiz Cárdenas y Nidia Katherine Pineda Rodríguez (2021) afirman que la comunicación del riesgo ha cobrado importancia para los gobiernos en la medida que tiene un impacto en el comportamiento y la salud de los ciudadanos. Periféricamente, Beck (1998) asume el riesgo como un objeto maleable a partir de percepciones, saberes y representaciones: “Los riesgos surgen en el saber, y por lo tanto en el saber pueden ser reducidos, engrandecidos o simplemente eliminados de la conciencia” (Beck, 1998: 84). En este sentido, y partiendo de que dentro de términos más inmediatos la comunicación del riesgo es un ejercicio de carácter persuasivo (Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, 2020; Organización Panamericana de la Salud, 2024; Rojas Vilches y Martínez Reyes, 2011), nos suscribimos al apunte de José Daniel Lencina (2023), que advierte de la necesidad de una reserva a la dimensión comunicativa como eje de análisis para los ejercicios biopolíticos, que extendemos a la especificidad de la comunicación del riesgo como un principio de análisis no sólo desde la biopolítica como categoría, sino con la necropolítica como una posibilidad.

En este sentido, una propuesta para la lectura de la comunicación del riesgo debe superar sus marcos tradicionales, desechando el presupuesto del papel benéfico en la comunicación oficial del riesgo, prestando mayor atención al carácter persuasivo de ésta, abiertos a una funcionalidad oculta con fines ajenos a la preservación de la salud pública. Para esto, nos servimos de los conceptos de biopolítica y necropolítica, dentro de los cuales la comunicación como producción discursiva es fundamental, entendiendo el discurso como un ejercicio de poder (Arriaga Ornelas, 2007; Foucault, 2010; Restrepo Tamayo y Jaramillo Castrillón, 2018). Por consecuencia, se posibilita un análisis crítico de la comunicación del riesgo. Como señala Arriaga Ornelas (2007: 31, citando a Melossi, 1992), “un discurso nunca es simplemente una expresión de opinión: el habla es siempre una propuesta de organizar el mundo de cierta manera”. Así, un análisis de esta comunicación del riesgo libre de una intencionalidad presupuesta nos aproxima a la elaboración de una crítica y una reflexión de mayor alcance.

Metodología

El estudio tiene un abordaje cualitativo de análisis documental como lo abordan algunos autores para necropolítica (por ejemplo, Arriaga Ornelas, 2007; Castro Sam, 2021; Estévez, 2018b; Pazos, 2021) y un análisis de la comunicación de los riesgos (por ejemplo, Ruiz Cárdenas y Pineda Rodríguez, 2021).

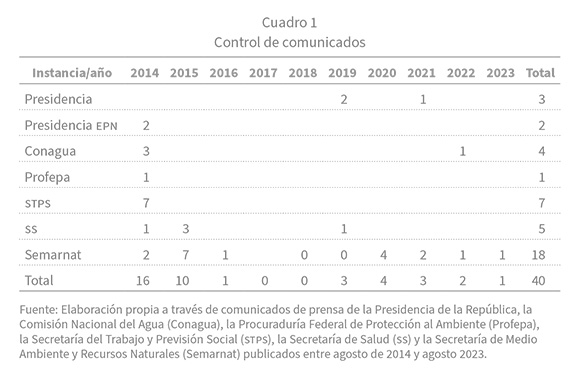

Para analizar la comunicación del riesgo, en ausencia de un programa formal de ésta en la gestión del riesgo en el río Sonora, se tomaron un total de cuarenta comunicados oficiales a propósito del derrame minero de 2014 en el periodo agosto 2014-2023 emitidos por diversas dependencias gubernamentales (cuadro 1). Con este criterio para la operacionalización metodológica, se entró en los comunicados como la dimensión discursiva de un ejercicio de poder biopolítico y necropolítico (Foucault, 2008). Asimismo, se tomaron en cuenta dos categorías de análisis sobre esta comunicación del riesgo.

Al tratarse de un riesgo sanitario por contaminación de mantos acuíferos, se determinó pertinente el contenido sobre la calidad del agua dentro de los comunicados como primera categoría, pues se parte del entendimiento de que la comunicación del riesgo tiene como objetivo facilitar representaciones realistas respecto a un riesgo específico (por ejemplo, Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, 2020; Gobierno de México, 2022; Organización Panamericana de la Salud, 2024; Rojas Vilches y Martínez Reyes, 2011). Esta categoría tiene una división en dos subcategorías para la presentación de resultados: una donde se minimiza el riesgo y otra donde se reconoce.

Como segunda categoría, se consideraron los enunciados relacionados con el papel de la minería dentro del desastre. Esto encuentra su justificación al tratarse de un riesgo originado por un derrame minero, y en consideración a los apuntes de algunos autores (por ejemplo, Estévez, 2018a; Valencia Triana, 2010; Foucault, 2023; Mbembe, 2011), quienes puntualizan la importancia del imperativo económico dentro de la racionalidad y los discursos en los ejercicios biopolíticos y necropolíticos.

A partir de esto, los comunicados fueron presentados de forma descriptiva en términos de “coexistencia y funcionamiento mutuo” (Foucault, 2010: 47), procesados con el software especializado qda Nvivo V.11. Los resultados se presentan en tres subcategorías: “niegan o atenúan riesgo en la calidad del agua”, “confirman riesgo en el agua” y “respecto a la empresa minera”. Asimismo, a partir de operacionalización trazada con base en la acepción foucaultiana que determina al discurso como vehículo de poder, en cuatro dimensiones interpretativas: lo que el discurso afirma como proposición de verdad dentro de la gestión del riesgo a partir de proposiciones de verdad sobre la representación (Botticelli, 2015; Foucault, 2005; Restrepo Tamayo y Jaramillo Castrillón, 2018); lo que este discurso produce en la gestión sanitaria del riesgo y su toma de decisiones (Arriaga Ornelas, 2007; Foucault, 2010; Restrepo Tamayo y Jaramillo Castrillón, 2018); lo que el discurso invisibiliza u oculta en términos de comunicación del riesgo dentro de la problemática (Arriaga Ornelas, 2007; Foucault, 2010); y lo que el discurso justifica con su relación económica. Esta última dimensión es importante porque aquí sienta una de sus bases el principio crítico de los conceptos de biopolítica y necropolítica. Foucault (2023) señala que el ejercicio sobre las poblaciones se inaugura en términos biopolíticos como política económica. En términos de necropolítica, Valencia Triana (2010) menciona el papel de la razón de Estado a partir del mercado y el neoliberalismo. Estévez (2018a: 3) determina que el ejercicio de necropolítica se da a partir del empleo del discurso económico y de un modelo de racionalidad económica como guía del ejercicio gubernamental.

Resultados

Niegan o atenúan riesgo en la calidad del agua

En los comunicados de 2014 correspondientes a la dimensión “niegan o atenúan riesgo en la calidad del agua”, se afirmó en reiteradas ocasiones que la calidad del agua se encontraba dentro de la norma en la cuenca del río Sonora; esta afirmación se sostenía en pruebas de laboratorio sobre el agua, como el comunicado de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (2014a). En octubre de 2014, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) indicó que el agua era apta para el uso y consumo humano en 22 de 31 pozos cerrados: “sus niveles de metales pesados se encuentran dentro de la norma sanitaria” (Secretaría de Salud, 2014).

A menos de tres meses del derrame, en noviembre de 2014 se anunció la conclusión de la fase de emergencia al señalar que la decisión se sustentaba en estudios de la Cofepris: “los monitoreos realizados en los pozos han demostrado que el agua es apta para su consumo, ya que presenta niveles dentro de la norma” (Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 2014b). Así se aseguraba la conclusión “satisfactoria” de la fase de emergencia, pues “se garantizó a los 25 mil sonorenses abasto de agua y se resarcieron los daños” (Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 2014c), agregando que lo siguiente sería el retorno a la normalidad en la vida de los pobladores y la inauguración de la fase de remediación (Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 2014b y 2014c).

Durante los meses de enero y marzo de 2015 se afirmó que el agua de los pozos se encontraba dentro de la norma (Secretaría de Salud, 2015a; Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 2015b y 2015c). En el mes de agosto se reiteró lo anterior (Secretaría de Salud, 2015b) y se aseguró que no existiría en el futuro ningún tipo de contaminación del suelo, represas o tinajas (Secretaría de Salud, 2015b).

A diferencia de los años 2014 y 2015, donde la atenuación del riesgo era más o menos categórica y general por las afirmaciones de que la calidad del agua era apta para uso humano, en 2019 se reconoce presencia de metales en el agua. En un comunicado, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (2019a) no refirió la calidad apta del agua, sino la “recuperación” de la misma, tras admitir registros por encima de la norma de aluminio, fierro y manganeso.

Confirman riesgo en el agua

Dentro de las medidas preventivas tomadas por el gobierno en el mismo mes del derrame, se estableció el cierre de pozos y se señaló que la restricción podría levantarse de modo paulatino si así lo indicaban los estudios (Comisión Nacional del Agua, 2014a). En otro comunicado se admitió la presencia de metales y concentraciones de arsénico, cadmio, cobre, cromo y mercurio por encima de la norma (NOM-127-SSA1-1994), concluyendo: “La calidad del agua superficial aún está afectada principalmente por la presencia de los metales mencionados” (Comisión Nacional del Agua, 2014b). Este comunicado señalaba que la Conagua emitiría en los próximos días un informe sobre el muestreo y análisis referidos, reiterando su compromiso para la realización de estudios en aguas superficiales, sedimentos y pozos, “hasta que el río Sonora recupere los niveles aptos para su consumo en diversas actividades, y será entonces cuando levante la restricción en la zona” (Comisión Nacional del Agua, 2014b).

Durante el año 2015, sólo un comunicado notifica sobre la detección de metales por encima de los límites permitidos dentro de la cuenca y menciona seis pozos no aptos para consumo humano, según estudios de la Conagua y la Cofepris (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 2015b). El 6 de agosto de 2019, un comunicado indica que de 2014 a 2019 hubo una tendencia a la recuperación en algunos elementos; sin embargo, otros elementos, como aluminio, fierro y manganeso, superaban los límites.

Debido a la redacción, no queda claro el mensaje del siguiente comunicado, donde se menciona que se pusieron en marcha acciones para eliminar metales que “estaban presentes en el agua”, pero no se afirma una acción concluyente sobre la efectividad de la medida:

Novelo Baeza informó que se han puesto en marcha acciones para eliminar los metales pesados que estaban presentes en el agua para consumo humano, y cada cuatro meses se toman muestras de pozos para verificar la calidad del líquido (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 2019b).

Hay que agregar que en noviembre de 2021 un comunicado de la Presidencia informó sobre la presencia de metales por encima de la norma en 32 comunidades a lo largo del río; además, un análisis realizado en agua, aire y suelo determinó la presencia de sustancias por encima de la normatividad, sin especificar en qué comunidades (Presidencia de la República, 2021).

Respecto a la empresa minera

En 2014, en los comunicados se afirmaba de forma más o menos reiterativa que con los trabajos y las medidas tomadas no existían ni existirían condiciones para un nuevo derrame. Para esto, en octubre se reproducía el mensaje del director de operaciones de la empresa Buenavista del Cobre, asegurando que los proyectos a futuro no suponían amenaza para la población:

Por su parte, el Director General [sic] de Operaciones de la Mina Buenavista del Cobre, Daniel Chávez Carreón, informó sobre las acciones que Grupo México ha realizado en la mina y los proyectos a futuro, a fin —sostuvo— de garantizar a las autoridades federales, locales y a la población que no suceda un nuevo derrame (Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 2014b).

Esta afirmación fue replicada en el mes de noviembre, mencionando la suspensión provisional del proyecto “Ampliación de terreros de lixiviados Tinajas” hasta cumplir con las medidas de prevención (Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 2014b).

Posteriormente, en enero de 2015, un comunicado más mencionaba nuevas obras para prevenir futuros accidentes y la realización de limpiezas de sedimento, y que ambas acciones serían llevadas a cabo por la empresa (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 2015b). Meses después, en agosto del mismo año, la Secretaría de Salud (2015b) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (2015d) comunicaron la instalación de geomembranas y pantallas impermeables en las represas y que no existiría “ningún tipo de contaminación al suelo en el futuro”, agregando en otro comunicado que los trabajos sobre las represas Tinajas 1 y Tinajas 2 (que dieron origen al derrame) “permitirán enfrentar sin riesgos los efectos de la peor precipitación pluvial en 10 mil años” (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 2015d).

En diciembre de 2019, la Semarnat compartió un mensaje del secretario Víctor Toledo que señalaba la intención de mantener el “equilibrio entre la producción y el cuidado” del medio ambiente: “Lo que queremos es mantener las fuentes de trabajo, las empresas, sin dañar el medio ambiente. Sí es posible esto. Lo más importante es cuidar la salud de las personas” (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 2019c). Otro comunicado anunció que de acuerdo con los resultados preliminares de una inspección en las instalaciones de la empresa Buenavista del Cobre ésta cumplía con la norma (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 2019b). En el mes de mayo de 2021, la Semarnat insistió en señalar que la actividad minera tenía entre sus objetivos la armonía con el medio ambiente: “Se busca asegurar que, con apego a la legalidad, la actividad minera respete el medio ambiente, la voluntad de las comunidades, y procure su bienestar” (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 2021).

En cuanto a los datos correspondientes al subnodo “Injerencia de la empresa”, el primer comunicado con información menciona que se solicitó a la empresa continuar monitoreando la calidad del agua de la región afecta da durante un periodo de al menos cinco años (Comisión Nacional del Agua, 2014a). En enero de 2015, un comunicado más señaló que la empresa fue la encargada de elaborar y proponer el programa de remediación en atención al derrame (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 2015a) y en febrero se indicaba que los trabajos en las zonas restantes darían inicio “en cuanto la empresa responsable entregue los programas de remediación correspondientes”, agregando que el suelo contaminado removido se almacenaría de forma temporal en las instalaciones de Grupo México (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 2015c).

En 2019, un comunicado menciona la necesidad de entablar diálogo con la empresa, habiendo ya logrado la coordinación de los tres niveles de gobierno (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 2019b). Asimismo, en otro comunicado emitido por la Presidencia se cita al secretario de la Semarnat, Víctor Toledo, refiriendo que se construiría una relación de trabajo “con la participación de instancias de los tres órdenes de gobierno, sector académico, Grupo México —responsable de la crisis ambiental— y una representación de los 25 mil habitantes —de los 8 municipios— afectados” (Presidencia de la República, 2019).

Finalmente, en agosto de 2020 la Semarnat reconoció haber notificado a la empresa durante 2019 para que se llevara a cabo la remediación en sitios de posible daño dentro de la cuenca (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 2020).

Discusión

Entre los enunciados referentes a la calidad del agua, encontramos diversas afirmaciones de que se mantenía en los estándares adecuados. Al triangularse con los datos técnicos, estas afirmaciones muestran inconsistencias. Por ejemplo, para marzo de 2015 los enunciados sobre calidad del agua dentro de la norma (Secretaría de Salud, 2015a; Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 2015b y 2015c) contrastan con la base de muestreos de la Comisión Nacional del Agua, que no presenta datos en el periodo de referencia y en su lugar aparece la leyenda ne (no especificado) (Díaz-Caravantes et al., 2021); además, los valores previos al periodo señalado (diciembre de 2014) indican presencia de metales fuera de la norma en 16 de 33 comunidades y en 12 de 33 en los periodos posteriores, mientras que ocho registran la leyenda NE (Observatorio Río Sonora, 2020) (cuadro 2).

En agosto de 2015 se presenta una situación similar al señalar que “con el fin de garantizar la calidad del agua, también se han tomado frecuentemente muestras de las 146 tomas de la red pública municipal, las cuales han estado dentro de los parámetros normativos, lo que indica que es apta para consumo humano” (Secretaría de Salud, 2015b); sin embargo, muestreos del Observatorio Río Sonora (2020) indican la presencia de metales fuera de la norma en el agua de 20 de 34 comunidades monitoreadas.

En 2019, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (2019a) expresó una tendencia a la recuperación con respecto al periodo 2014-2019 para algunos metales, aunque los datos de muestreos son más bien constantes al presentar niveles por encima de la norma a lo largo de las diversas comunidades afectadas de la cuenca del río Sonora (Observatorio Río Sonora, 2020).

Respecto a los datos correspondientes a enunciados donde se aceptaba un grado de contaminación en el agua, la Comisión Nacional del Agua (2014b) señaló que la reactivación de los pozos clausurados se realizaría conforme los estudios correspondientes lo señalaran. Si bien se afirma presencia de metales en el agua, no se proporcionan detalles de los lugares de muestreo.

En octubre de 2014 se anunció la reapertura de 22 de los 31 pozos con la anotación de que los restantes permanecerían cerrados “de manera preventiva” (Secretaría de Salud, 2014). Esta estrategia para admitir-invisibilizar la contaminación a partir de una enunciación pasiva se repite en agosto de 2015, cuando la Secretaría de Salud (2015b) señala que 20 de 34 comunidades están dentro de los estándares de calidad, sin presentar información de las restantes 14 poblaciones fuera de la norma.

En el mismo sentido, durante el periodo de agosto de 2015 a agosto de 2019 no se presentaron comunicados de tipo alguno. Esta ausencia de comunicados no carece de importancia si tomamos en cuenta el resultado de los muestreos de agua de las bases de la Comisión Nacional del Agua (Díaz-Caravantes et al., 2024), ya que los datos técnicos registran metales por encima de la norma de forma constante y significativa. A esta ausencia en el manejo puede sumársele el vacío en los registros de muestreos de agua (señalados con la etiqueta NE y ND dentro de la base), que alcanzan cifras de 33% y 47% de los registros para agua superficial y subterránea, respectivamente.

Si bien Foucault (2010) señala que un enunciado no debe analizarse por lo que no dice, sí acepta que es posible analizar las exclusiones para reconocer su regularidad y función; a la par, otros autores señalan la posibilidad de tomar en cuenta la omisión o los silencios en estos análisis (por ejemplo, Arriaga Ornelas, 2007). Al respecto, dentro de un análisis de comunicación del riesgo resultan evidentes estas omisiones, sobre todo cuando significan una contradicción con el presupuesto funcional de la comunicación que tiene como fin la preservación de la salud, facilitando adecuadas representaciones del riesgo (por ejemplo, Organización Mundial de la Salud, 2018; Gómez Castro, 2017). En términos simples, estas omisiones pueden interpretarse como una “inadecuada” comunicación del riesgo, de las cuales esta investigación pretende alejarse porque representan nociones enmascaradas que naturalizan un carácter benéfico-funcional en la comunicación del riesgo, imposibilitando una crítica adecuada. Más bien, habría que repensar los marcos en los que se concibe y se discute la comunicación del riesgo, reconociendo su dimensión necropolítica no como excepción sino como regla en su posibilidad a partir de ciertas condiciones.

Aquí se revela un principio de contradicción entre la función atribuida a la comunicación del riesgo como herramienta para la preservación de la salud y la función de la gestión del riesgo (por ejemplo, Gómez Castro, 2017; Organización Mundial de la Salud, 2018). De la observación de los mecanismos señalados, se puede afirmar que la comunicación del riesgo por los canales oficiales no proporciona información para la adopción de medidas preventivas oportunas de la población a partir de la representación adecuada del riesgo. Por el contrario, hay una distancia entre el objetivo benéfico atribuido a la comunicación del riesgo y su ejercicio: los mecanismos señalados se inclinan más bien a la atenuación del riesgo y la disminución del sentido de alarma en la población meta (por ejemplo, Díaz-Caravantes et al., 2024; Secretaría de Salud, 2022).

En este sentido, hablamos de una comunicación del riesgo necropolítica en una primera dimensión, pues la práctica comunicativa oficial que facilita una percepción del riesgo atenuada y las condiciones riesgosas comprobadas según estudios técnicos son condiciones que contribuyen a la comunicación del denominado “optimismo ilusorio” o “invulnerabilidad ilusoria” en la población. Esto último puede entenderse como una percepción irreal o distorsionada del estado del riesgo dentro de una situación en la cual se considera baja la posibilidad de recibir daño a partir de un sesgo (García del Castillo, 2012; Sánchez-Vallejo et al., 1998). En términos prácticos, esto supone un mayor peligro para la población, ya que en la lógica del riesgo los usuarios actúan consecuentemente a partir de su percepción y sus representaciones de una estimación hecha sobre la posibilidad de recibir daño, realizando acciones dirigidas a su reducción a través de medidas preventivas, según se considere necesario (Cardona Arboleda, 2001; Luhmann, 2006).

En este contexto, el usuario con un optimismo ilusorio o irreal reducirá su sentido de prevención, exponiéndose de manera inconsciente a un riesgo que considera menor. Enrique Alonso Morillejo y Carmen Pozo señalan: “Ésta es una cuestión interesante, ya que difícilmente un trabajador tomará medidas preventivas por sí mismo si no se percibe como sujeto vulnerable” (2002: 4). Por lo tanto, una comunicación del riesgo a la cual se le pueda atribuir la producción de un optimismo ilusorio en condiciones de riesgo es una comunicación encaminada no a la salud, sino a la necropolítica.

Con respecto al papel de la minería en la problemática, se puede identificar en los comunicados oficiales la promoción de una imagen “inofensiva” de la empresa minera, pues a la vez que se afirma que la minería puede desarrollarse en armonía con el entorno (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 2019c y 2021), se insiste en señalar que sus obras contribuyen a garantizar la seguridad, señalando que no supone un riesgo en el futuro (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 2015b; Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 2014b y 2014c), ignorando los evidentes riesgos que la actividad minera supone, la evidencia técnica y el hecho de que “ontológicamente el futuro no existe” (Gandler, 2009: 47), por lo cual afirmar una seguridad genérica sobre éste tal como se hace en los comunicados es una imposibilidad.

Esto es de igual forma pertinente respecto al ejercicio biopolítico y necropolítico en la cuenca del río Sonora, pues, como sugiere Liliana Gómez Castro (2017), estos riesgos no se limitan a la información inmediata de lo que supone una amenaza o un peligro, sino que se extienden a cuerpos de conocimiento o representaciones periféricas que los preceden. En este caso, sería erróneo separar los imaginarios y/o las representaciones que se construyen o promueven sobre la actividad minera de un ejercicio biopolítico-necropolítico por los desastres mineros.

También podemos señalar la persistencia en vincular la minería en Sonora con la idea de desarrollo como una actividad productiva para la entidad, así como la emisión de pronunciamientos en beneficio de la empresa misma. En este orden de ideas, en la medida que se afirma y reconoce una minería sustentable que niega en consecuencia la realidad problemática se constituye en un elemento del ejercicio necropolítico. Al respecto, son pertinentes los apuntes de Cantú Martínez (2019) en los que señala como falaz toda noción de una minería sustentable.

Una constante en los comunicados sobre la empresa es mejorar su imagen a través de la garantía de seguridad, promoviendo una percepción inofensiva o armónica de la actividad minera. Otra dimensión de análisis hace constar las acciones correspondientes a la atención al derrame por parte de la empresa, como monitoreo del agua (Comisión Nacional del Agua, 2014a), elaboración y proposición de un programa de remediación (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 2015a), almacenamiento de suelo contaminado (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 2015c) o trabajo en atención (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 2020).

Mientras que los primeros comunicados garantizan la prevención de futuros desastres, el análisis posterior señala que la empresa “ayuda” o contribuye directamente a la atención de la problemática. Esta otra forma de afirmar “que la empresa está trabajando directamente sobre la remediación del daño” contribuye al imaginario armónico de la minería en la región.

Este papel activo y directo de la empresa con la problemática y su remediación guarda relación con lo observado por Noemí Haro Velarde (2021), quien afirma que la propia estructura del fideicomiso predispone las condiciones al otorgar a la empresa la condición de fideicomitente y relegar a ciertas instituciones a papeles más pasivos, como los de supervisión.

Adicionalmente, en los comunicados se menciona la solicitud para reuniones de diálogo por parte de las instancias gubernamentales a la empresa minera y cierta cooperación necesaria para una intervención de mayor eficacia (Presidencia de la República, 2019; Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 2019b).

Conclusiones

Existen indicadores técnicos que evidencian un riesgo manifiesto a la salud dentro de la cuenca del río Sonora, como la presencia de metales en el agua por encima de la norma de forma prolongada durante el periodo de muestreos, así como de metales en orina y sangre en niveles riesgosos en un porcentaje importante del muestreo realizado entre los pobladores. A diez años del derrame, se ha omitido el cumplimiento de las medidas sanitarias estipuladas en el Fideicomiso Río Sonora, entre las que se cuentan inconsistencias en el periodo de muestreos del agua y la reducción del número de plantas potabilizadoras, así como su irregular operación y la suspensión indefinida del hospital especializado para atender a los afectados. Pese a esto, en los comunicados se observa una inclinación a negar o atenuar el estado del riesgo dentro de la problemática. Estas afirmaciones se oponen al principio preventivo de la comunicación del riesgo, que se da a partir de la difusión de información adecuada para la población meta sobre un riesgo específico, ya que los comunicados: 1. Son incongruentes respecto a la sincronía temporal con los datos técnicos, y mientras en algunos se afirma que no existe riesgo, los resultados de monitoreos del agua en el mismo periodo indican picos por encima de la norma; 2. Son omisos o ausentes en momentos clave de riesgo para la población; por ejemplo, durante la presentación de estudios que arrojan la presencia de metales en el agua y en la sangre y orina de pobladores; y 3. Son imprecisos en cuanto a las afirmaciones de presencia de metales por encima de la norma, pues en los casos que se admitió este estatus de riesgo dentro de la cuenca no se precisaron fechas ni nombres de las comunidades donde se presentó esta condición. En algunos casos, esta afirmación aparece enunciada de manera pasiva, contribuyendo a una invisibilización del riesgo y a la incertidumbre entre los pobladores.

Por otra parte, se identificó en los comunicados una tendencia a lavar la imagen de la empresa, pues a partir de la difusión de acciones llevadas a cabo, el pronunciamiento apunta a sostener que la operación de la minera no representa riesgo y se promueve su papel como remediadora, mientras se enhebra el correlato de una minería armónica con el entorno para afianzar este supuesto.

Así, los puntos anteriores funcionan como mecanismos discursivos perjudiciales, pues no abonan a la promoción de la salud de una población vulnerable frente a un riesgo sanitario: no contribuyen a la construcción de representaciones precisas y pertinentes relacionadas con la problemática, y más bien la obstruyen. Con esto, la producción discursiva implícita en los comunicados oficiales (como ejercicio directo de producción de sentido de la comunicación del riesgo dentro del río Sonora por el derrame de 2014) supone un ejercicio necropolítico, con la intención de incidir en los sujetos para atenuar (con omisiones de información y representaciones imprecisas y ambiguas) la percepción del riesgo sustentada en la incertidumbre y la falta de información, mientras que en el otro lado es precisa y enfática cuando presenta la imagen de la empresa. De esta forma, la toma de decisiones de la población como producto de la gestión del riesgo es negligente.

Queda clara la necesidad de profundizar en el campo de análisis y vigilancia de la comunicación del riesgo a partir de marcos críticos, habiendo demostrado que categorías como biopolítica o necropolítica resultan adecuadas para poner en relieve posibilidades enunciativas no convencionales, ajustables a problemáticas de realidades contemporáneas que exigen cuestionar presupuestos tradicionales de otras categorías, como comunicación del riesgo o gestión del riesgo. En este sentido, la tesis que se sostiene devela una posibilidad paradójica dentro de la cual ni comunicación ni gestión del riesgo son ejercicios forzosamente subordinados de forma unidimensional a la preservación de la salud, sino que pueden operar fuerzas necropolíticas para el desecho y abandono de las poblaciones.

Bibliografía

Almeida Filho, Naomar, Luis David Castiel y José Ricardo Ayres (2009). “Riesgo: concepto básico de la epidemiología”. Salud Colectiva 5 (3): 323-344.

Alonso Morillejo, Enrique, y Carmen Pozo (2002). “La percepción del riesgo en la prevención de accidentes laborales”. Apuntes de Psicología 20 (3): 415-426.

Arriaga Ornelas, José Luis (2007). “Genealogía de la delincuencia organizada”. Tesis de doctorado en ciencias sociales. Toluca: Universidad Autónoma del Estado de México.

Beck, Ulrich (1998). La sociedad del riesgo. Hacia una nueva modernidad. Buenos Aires: Paidós.

Beck, Ulrich (2002). La sociedad del riesgo global. Madrid: Siglo XXI de España Editores.

Botticelli, Sebastián (2015). “La gubernamentalidad del Estado en Foucault: un problema moderno”. Praxis Filosófica (42): 83-106.

Calderón Gerstein, Walter (2021). “Covid-19, ontopolítica, necropolítica, y un nuevo concepto filosófico y social en el Perú y el mundo: la Idiopolítica”. Comuni@cción. Revista de Investigación en Comunicación y Desarrollo 12 (1): 77-90.

Cantú Martínez, Pedro César (2019). “Extractivismo, una actividad que atenta contra la sustentabilidad”. Ciencia uanl 22 (96): 71-77.

Cardona Arboleda, Omar Darío (2001). “Estimación holística del riesgo sísmico utilizando sistemas dinámicos complejos”. Tesis de doctorado en ciencias. Barcelona: Universidad Politécnica de Cataluña.

Castro Sam, Ana Sabina (2021). “Desapariciones forzadas y hallazgo de fosas clandestinas en México: el caso del Colectivo Madres Buscadoras de Sonora”. Pacha. Revista de Estudios Contemporáneos del Sur Global 2 (4): 95-109.

Comisión Nacional del Agua (Conagua) (2014a). “Protocolos a corto y largo plazo cumple la Conagua, en todos los casos incluyendo el río Sonora”, 13 de agosto, comunicado de prensa [en línea]. Disponible en <enlace>.

Comisión Nacional del Agua (Conagua) (2014b). “Continúan fuera de norma las aguas del río Sonora”, 22 de agosto, comunicado de prensa [en línea]. Disponible en <https://www.gob.mx/conagua/prensa/

continuan-fuera-de-norma-las-aguas-del-rio-sonora?idiom=es>.

Díaz Caravantes, Rolando E., y José Eduardo Calvario Parra (2017). “Percepción del riesgo a las altas temperaturas de los migrantes que transtitan en Sonora”. Migraciones Internacionales 9 (1): 237-267.

Díaz-Caravantes, Rolando E., Francisco M. Durazo-Gálvez, José Luis Moreno Vázquez, Héctor Duarte Tagles y Nicolás Pineda Pablos (2021). “Las plantas potabilizadoras en el río Sonora: una revisión de la recuperación del desastre”. Región y Sociedad 33: 1-25.

Díaz-Caravantes, Rolando E., Francisco M. Durazo Gálvez, Pablo A. Reyes Castro y Héctor Duarte Tagles (2024). “Calidad del agua en el río Sonora: resumen y análisis de los datos del Fideicomiso Río Sonora, 2014-2019”. Revista de Salud Ambiental 24 (2): 189-205.

Elizalde Castillo, Fernanda, Rolando E. Díaz-Caravantes y José Luis Moreno Vázquez (2021). “Resiliencia en el agua doméstica en comunidades del río Sonora ante el derrame de 2014”. Economía, Sociedad y Territorio 21 (66): 569-598.

Escoboza Castillo, Pablo Armando (2018). “Construcción de la percepción de riesgo en el consumo de agua potable de la red en el Molino de Camou, en el contexto de la contingencia minera en el río Sonora ocurrida en 2014”. Tesis de licenciatura en sociología. Hermosillo: Universidad de Sonora.

Escoboza Castillo, Pablo Armando (2020). “Percepción de riesgo, confianza institucional y capital social en el contexto de contaminación del río Sonora. Un estudio comparativo de comunidades: Bacanuchi y San Isidro (Molino de Camou)”. Tesis de maestría en ciencias sociales. Hermosillo: Universidad de Sonora.

Estévez, Ariadna (2018a). “Biopolítica y necropolítica: ¿constitutivos u opuestos?” Espiral. Estudios sobre Estado y Sociedad 25 (73): 9-43.

Estévez, Ariadna (2018b). “El dispositivo necropolítico de producción y administración de la migración forzada en la frontera Estados Unidos-México”. Estudios Fronterizos 19: 1-18.

Fideicomiso Río Sonora (2019). Fideicomiso Río Sonora, 19 de noviembre [en línea]. Disponible en <http://www.fideicomisoriosonora.gob.mx/fideicomiso.html>.

Fothergill, Alice (1996). “Gender, risk, and disaster”. International Journal of Mass Emergencies and Disasters 14 (1): 33-56.

Foucault, Michel (2005). El orden del discurso. Buenos Aires: Tusquets.

Foucault, Michel (2008). Historia de la sexualidad. 1. La voluntad de saber. Buenos Aires: Siglo XXI Editores.

Foucault, Michel (2010). La arqueología del saber. México: Siglo XXI Editores.

Foucault, Michel (2018). Seguridad, territorio, población. México: Fondo de Cultura Económica.

Foucault, Michel (2021). Defender la sociedad. México: Fondo de Cultura Económica.

Foucault, Michel (2023). El nacimiento de la biopolítica. México: Fondo de Cultura Económica.

Gandler, Stefan (2009). Fragmentos de Frankfurt. México: Siglo XXI Editores.

García del Castillo, José A. (2012). “Concepto de percepción de riesgo y su repercusión en las adicciones”. Salud y Drogas 12 (2): 133-151.

Gobierno de la República (2015). Remediación Ambiental. Río Sonora [en línea]. Disponible en <enlace>.

Gobierno de Mexico (2022). Usos del anr en las diferentes etapas de la gir [en línea]. Disponible en <enlace>.

Gómez Castro, Liliana (2017). “La comunicación de riesgo en salud: aspectos teóricos y metodológicos para el control de emergencias públicas sanitarias”. Medisan 21 (12): 7017-7030.

Haro Velarde, Noemí (2021). “Especificación de alternativas en la formación de la agenda para la remediación del río Sonora por el derrame de lixiviados de cobre”. Tesis de doctorado en ciencias sociales. Hermosillo: El Colegio de Sonora.

Hernández-Cruz, Diego Armando, y Mariana Betzabeth Pelayo-Pérez (2020). “Necropolítica del despojo, una ofensiva contra el pueblo”. Urvio. Revista Latinoamericana de Estudios de Seguridad (28): 118-133.

Herrera Gómez, Manuel, y Antonio M. Jaime Castillo (2004). “Generación y transformación de las instituciones sociales: los procesos morfoestáticos y los procesos morfogenéticos”. Reis. Revista Española de Investigaciones Sociológicas (107): 49-87.

Ibarra Barreras, María Fernanda, y José Luis Moreno Vázquez (2017). “La justicia ambiental en el río Sonora”. Reviise. Revista de Ciencias Sociales y Humanas 10 (10): 135-155.

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) (2021). Censo de Población y Vivienda 2020. México: Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Lencina, José Daniel. (2023). “Biopolítica de la comunicación, un campo para problematizar”. Enunciación 28 (1): 146-159.

Lugo-Gil, Crisel Yalitze (2021). “Extractivismo, conflicto socioambiental y sociedad civil en el río Sonora”. En Minería y sociedad en el río Sonora. Diálogos sobre desarrollo, sostenibilidad e inclusión, coordinado por Liz Ileana Rodríguez Gámez, y Blanca Esthela Lara Enríquez, 134-147. Hermosillo, Mexico: El Colegio de Sonora.

Luhmann, Niklas (2006). La sociología del riesgo. México: Universidad Iberoamericana.

Luque Agraz, Diana, Arthur D. Murphy, Eric C. Jones, Alberto Búrquez, Angelina Martínez Yrizar, Tadeo Manrique y Diana Esquer (2019). Río Sonora. El derrame de la mina Buenavista del Cobre-Cananea, 2014. México: Ave Editorial.

Marchezini, Víctor (2015). “The biopolitics of disaster: Power, discourses, and practices”. Human Organization 74 (4): 362-371.

Marchi, Bruna de (2009). “La comunicación del riesgo: las lecciones del pasado y los desafíos del presente”. En Comunicar los riesgos. Ciencia y tecnología en la sociedad de la información, editado por Carolina Moreno Castro, 19-36. Madrid: Biblioteca Nueva.

Marín Enríquez, Óscar Efrén (2018). “El derecho humano al agua en el derrame del río Sonora”. Tesis de maestría en ciencias sociales. Hermosillo: Universidad de Sonora.

Mbembe, Achille (2011). “Necropolítica” seguido de “Sobre el gobierno privado indirecto”. Barcelona: Melusina.

Miller, Servel, Derek France y Katharine Welsh (2015). “Development of crisis and emergency risk communication (CERC) activities and an evaluation of their impact on learning: Geoscience students’ perceptions”. Belgeo 1 (1): 1-21.

Ministerio de Ciencia, Tecnologia y Medio Ambiente (2020). “La comunicación en tiempos de riesgos y de cambio climático”. La Habana: Universidad de la Habana.

Monroy, Jorge (2022). “Suman en la última década, 270 muertes de mineros”, 8 de agosto [en línea]. Disponible en <enlace>.

Monroy Cuéllar, Norman Iván, Alejandra Araiza Díaz y Flor Carina Vargas Martínez (2022). “Colonialidad, masculinidad necropolítica y violencia feminicida: El caso de la guerra contra el huachicol en el Valle del Mezquital, Hidalgo”. Acta Sociológica (88): 245-276.

Muñoz Hernández, Roxana (2019). “El análisis del riesgo en las organizaciones del sector salud”. Administración y Organizaciones 11 (22): 109-123.

Murphy, Brendon (2021). Regulating Undercover Law Enforcement: The Australian Experience. Sydney: Australian Catholic University.

Navarro Fuentes, Carlos Alberto (2021). “Necropolítica, biopoder, biopolítica y resistencias distópicas”. Sincronía (79): 415-436.

Neyrat, Frédéric (2016). “The biopolitics of catastrophe, or how to avert the past and regulate the future”. The South Atlantic Quarterly (115): 247-265.

Observatorio Río Sonora (2020). “Resultados de calidad del agua por sitio/localidad según la base de datos Fideicomiso Río Sonora”. Hermosillo: El Colegio de Sonora [en línea]. Disponible en <enlace>.

Observatorio Socioambiental (2024). “Metaloides en muestras de sangre. Ures”, 20 de diciembre [en línea]. Disponible en <https://observatorio-socio-ambiental.mx/data/Sangre/DSangre.html#Data>.

Observatorio Socioambiental (2025). “Porcentaje de casos de metales pesados de riesgo en sangre”, 2 de febrero [en línea]. Disponible en <https://observatorio-socio-ambiental.mx/data/Sangre/Sangre.html#Data>.

Organización Mundial de la Salud (OMS) (2018). Comunicación del riesgo en emergencias de salud pública. Ginebra: Organización Mundial de la Salud.

Organización Panamericana de la Salud (OPS) (2020). Covid-19. Orientaciones para comunicar sobre la enfermedad por el coronavirus 2019. Washington, d.c: Organización Panamericana de la Salud.

Organización Panamericana de la Salud (OPS) (2024). “Comunicación de riesgos y brotes”, 16 de marzo [en línea]. Disponible en <https://www.paho.org/es/temas/comunicacion-riesgos-brotes>.

Orozco Martínez, Yuriria, y Liz Ileana Rodríguez Gámez (2020). “Controversias sobre vulnerabilidad ante el riesgo minero en el río Sonora, México”. Región y Sociedad 32: 1-25.

Palacio Díaz, Alejandro del (2006). “Institucionalidad y administración”. Casa del Tiempo 7 (90-91): 40-47.

Pazos Cárdenas, Mateo (2021). “Necropolítica y capitalismo gore en la región del Pacífico sur colombiano”. Sociedad y Economía (42): 1-19.

Presidencia de la República (2019). “Presidente López Obrador encabeza informe de acciones en río Sonora: Comenzaremos por la salud de la gente”, 23 de diciembre [en línea]. Disponible en <enlace>.

Presidencia de la República (2021). “En Sonora, presidente informa avances del Plan de Justicia para Cananea”, 11 de noviembre, comunicado de prensa. Disponible en <enlace>.

Reis Silva, João Júnior, Breno Alves Santos Blundi y Everton Henrique Eleutério Fargoni (2021). “Necropolítica: la racionalidad de la pedagogía cotidiana del gobierno Bolsonaro en Brasil”. RizomaFreireano (30): 1-14.

Restrepo Tamayo, John Fernando, y Kevin Alexander Jaramillo Castrillón (2018). “Del poder y la gubernamentalidad en Michel Foucault. Derecho global”. Estudios sobre Derecho y Justicia 4 (10): 77-99.

Richard, Analiese M. (2021). “Countering documents with documents: The politics of independent environmental auditing in Mexico”. PoLAR: Political and Legal Anthropology Review 44 (2): 223-239.

Robles Salgado, Fernando (2005). “Contramodernidades y globalizaciones paradójicas: la configuración de las sociedades periféricas de riesgo”. Revista Mad. Revista del Magíster en Análisis Sistémico Aplicado a la Sociedad (12): 1-26.

Rodríguez Bolaños, Abelardo, Sandra Catalina Torres Palacios y Ángela Patricia Hernández Arévalo (2013). La comunicación en la gestión del riesgo de desastres. El papel de la relación comunidad y entorno. Bogotá: Kencer Impresores.

Rojas Vilches, Octavio, y Carolina Martínez Reyes (2011). “Riesgos naturales: evolución y modelos conceptuales”. Revista Universitaria de Geografía 20 (1): 83-116.

Rojo Pérez, Nereida, y Rosario García González (2000). “Sociología y salud. Reflexiones para la acción”. Revista Cubana de Salud Pública 24 (2): 91-100.

Ruiz Cárdenas, Juan David, y Nidia Katherine Pineda Rodríguez (2021). “La gestión de la comunicación de riesgo a través de Facebook: Análisis exploratorio de las estrategias iniciales de 12 gobiernos de América Latina frente a la pandemia de la Covid-19”. Revista de Comunicación 20 (2): 73-91.

Sánchez-Vallejo, Flor, Judith Rubio, Darío Páez y Amalio Blanco (1998). “Optimismo ilusorio y percepción de riesgo”. Boletín de Psicología (58): 7-17.

Saavedra, Juan (2023). “Biopolítica del desastre e intervención social en la ciudad”. Propuestas Críticas en Trabajo Social 3 (6): 77-99.

Saavedra, Juan, y Victor Marchenzini (2020). “Procesos de recuperación posdesastre en contextos biopolíticos neoliberales: los casos de Chile 2010 y Brasil 2011”. Íconos. Revista de Ciencias Sociales 24 (66): 131-148.

Secretaría de Salud (2014). “La Cofepris entrega resultados sobre la calidad del agua de 22 pozos aledaños al río Sonora”, 9 de octubre, comunicado de prensa [en línea]. Disponible en

<https://www.gob.mx/salud/prensa/la-cofepris-entrega-resultados-sobre-la-calidad-del-agua-de-22-

pozos-aledanos-al-rio-sonora?idiom=es>.

Secretaría de Salud (2015a). “La Secretaría de Salud anuncia la instalación de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica y Ambiental en el río Sonora”, 4 de marzo, comunicado de prensa [en línea]. Disponible en

<https://www.gob.mx/salud/prensa/la-secretaria-de-salud-anuncia-la-instalacion-de-la-unidad-de-vigilancia-epidemiologica-y-ambiental-en-el-rio-

sonora#:~:text=La%20Secretar%C3%ADa%20de%20Salud%20del%20Gobierno%20de%20la,fuentes%20de%20agua%

20de%20abastecimiento%20para%20la%20poblaci%C3%B3n>.

Secretaría de Salud (2015b). “La comisión presidencial para el caso río Sonora, rindió cuentas a un año del derrame”, 4 de agosto, comunicado de prensa [en línea]. Disponible en <enlace>.

Secretaría de Salud (2022). Abordaje toxicológico de la salud. Reunión para presentación de resultados. Plan de justicia para Cananea-río Sonora. Huépac, Sonora.

Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) (2014a). Garantizada la atención a población afectada por derrame en río Sonora: Navarrete Prida”, 2 de octubre, comunicado de prensa [en línea]. Disponible en <enlace>.

Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) (2014b). “Gobiernos federal, estatal y municipal dan por concluida fase de emergencia en río Sonora”, 4 de noviembre, comunicado de prensa [en línea]. Disponible en <enlace>.

Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) (2014c). “Concluye satisfactoriamente fase de emergencia en río Sonora; continuarán acciones de remediación ambiental”, 20 de noviembre, comunicado de prensa [en línea]. Disponible en <enlace>.

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) (2014). “Derrame de sulfato de cobre en el río Bacanuchi (afluente del río Sonora)”. Disponible en <enlace>.

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) (2015a). “Anuncia Semarnat segunda etapa del proceso de remediación en el río Sonora”, 27 de enero [en línea]. Disponible en <enlace>.

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) (2015b). “Se reúne Fideicomiso Río Sonora para dar seguimiento a las demandas de la población”, 28 de enero, comunicado de prensa [en línea]. Disponible en <https://www.gob.mx/semarnat/prensa/se-reune-fideicomiso-rio-sonora-para-dar-seguimiento-a-las-demandas-de-la-poblacion?idiom=es>.

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) (2015c). “Fideicomiso informa sobre trabajos de remediación en el río Sonora”, 2 de febrero, comunicado de prensa [en línea]. Disponible en <https://www.gob.mx/semarnat/prensa/fideicomiso-informa-sobre-trabajos-de-remediacion-en-el-rio-sonora?idiom=es>.

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) (2015d). “La comisión presidencial para el caso río Sonora, rindió cuentas a un año del derrame”, 4 de agosto, comunicado de prensa [en línea]. Disponible en <https://www.gob.mx/semarnat/prensa/la-comision-presidencial-para-el-caso-rio-sonora-rindio-cuentas-a-un-ano-del-derrame-9578?idiom=es>.

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) (2019a). “Busca Semarnat acuerdos que permitan un desarrollo equilibrado en la región del río Sonora”, 6 de agosto, comunicado de prensa [en línea]. Disponible en <https://www.gob.mx/semarnat/prensa/busca-semarnat-acuerdos-que-permitan-un-desarrollo-equilibrado-en-la-region-del-rio-sonora?idiom=es>.

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) (2019b). “Gobierno de México atenderá reclamo de justicia ambiental y sanitaria por derrame en el río Sonora”, 18 de diciembre, comunicado de prensa [en línea]. Disponible en <https://www.gob.mx/semarnat/prensa/gobierno-de-mexico-atendera-reclamo-de-justicia-ambiental-y-sanitaria-por-derrame-en-el-rio-sonora?idiom=es>.

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) (2019c). “Informa titular de Semarnat sobre acuerdos con pobladores afectados por el derrame en el río Sonora”, 23 de diciembre, comunicado de prensa [en línea]. Disponible en <https://www.gob.mx/semarnat/prensa/informa-titular-de-semarnat-sobre-acuerdos-con-pobladores-afectados-por-el-derrame-en-el-rio-sonora?idiom=es->.

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) (2020). “Informa Medio Ambiente avances de la atención a comunidades del río Sonora”, 4 de agosto, comunicado de prensa [en línea]. Disponible en <https://www.gob.mx/semarnat/prensa/informa-sermarnat-avances-de-la-atencion-a-comunidades-del-rio-sonora?idiom=es>.

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) (2021). “Atienden Semarnat y Profepa a los afectados del río Sonora”, 24 de mayo, comunicado de prensa [en línea]. Disponible en <https://www.gob.mx/semarnat/prensa/atienden-semarnat-y-profepa-a-los-afectados-del-rio-sonora?idiom=es>.

Silva Escobar, Juan Pablo (2021). “Biopolítica, necropolítica y pandemia. Notas sobre el neoliberalismo y la desigualdad social en Chile”. Autoctonía. Revista de Ciencias Sociales e Historia 5 (2): 438-453.

Soler-González, Rafael, Pedro Varela-Lorenzo, Alejandra Oñate-Andino y Edwin Naranjo-Silva (2018). “La gestión de riesgo: el ausente recurrente en la administracion de empresas”. Revista Ciencia Unemi 11 (26): 51-62.

Toscana Aparicio, Alejandra, y Pedro de Jesús Hernández Canales (2017). “Gestión de riesgos y desastres socioambientales. El caso de la mina Buenavista del Cobre de Cananea”. Investigaciones Geográficas (93): 1-14.

Valencia Triana, Sayak (2010). Capitalismo gore. Barcelona: Melusina.

Valencia Triana, Sayak (2012). “Capitalismo gore y necropolítica en México contemporáneo”. Relaciones Internacionales (19): 83-102.

Villalobos, Osmar, y Rubén Ramírez (2019). “Gubernamentalidad necropolítica y resistencia al destino de la muerte en el sistema migratorio mesoamericano”. Revista Antropologías del Sur 6 (12): 11-38.

Zepeda, Cristóbal (2004). “Comunicación del riesgo”, conferencia. Office International des Epizooties.

Recibido: 1 de octubre de 2024

Aceptado: 6 de mayo de 2025