Institutionalization and deinstitutionalization of religion.

The trajectory of a Jewish scribe in Buenos Aires

Vanesa Cynthia Lerner*

*Doctora en ciencias sociales por la Universidad de Buenos Aires. Becaria interna posdoctoral por el Centro de Investigaciones Sociales-Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas/Instituto de Desarrollo Económico y Social-Universidad Nacional de Tres de Febrero. Especialista en sociología de la religión y su relación con las juventudes. ORCID: 0000-0002-4759-5844.

Resumen: Este artículo analiza el proyecto religioso de un especialista judío conservador o masortí de la ciudad de Buenos Aires, que consiste en la escritura a puño y letra de los rollos de la Torá (Pentateuco) y de los pergaminos que portan las mezuzot para pensar procesos de innovación y de estandarización dentro de un campo judaico en disputa. Valiéndose de una metodología cualitativa, particularmente del método biográfico, el trabajo busca contribuir en los debates sobre la institucionalización y desinstitucionalización de lo religioso para apartarse de aquel imaginario que considera que en las sociedades contemporáneas hubo una disolución de las instituciones. Para esto, se dará cuenta de la trayectoria del especialista a partir de las categorías núcleo-periferia para comprender los modos en que se vincula con el Movimiento Masortí, el carácter innovador del proyecto y las redes que genera y la forma en la que construye autoridad.

Palabras clave: innovación, estandarización, judaísmo, institucionalización, desinstitucionalización.

Abstract: This article analyzes the religious project of a conservative or Masorti Jewish specialist from Buenos Aires city, which consists of handwriting Torah scrolls (Pentateuch) and the scrolls carried by the mezuzot. Through this project it can be analyzed innovation and standardization processes within a disputed Jewish field. Also, it is a contribution to the institutionalization and deinstitutionalization of religion debates to get away from the imaginary that considers that in contemporary societies there was dissolution of institutions. It is used a qualitative methodology and the biographical method. To do this, it will be taken into account the specialist’s trajectory through core-periphery categories to understand the ways in which he is related to the Masorti Movement, the innovative nature of the project and the networks it generates and the way in which he builds authority.

Keywords: innovation, standardization, Judaism, institutionalization, deinstitutionalization.

El objetivo de este artículo es analizar el proyecto religioso de un especialista judío conservador o masortí de la ciudad de Buenos Aires, que consiste en la escritura a puño y letra de los rollos de la Torá (Pentateuco) y de los pergaminos que portan las mezuzot1 (que en hebreo se denomina sofrut2) para pensar procesos de innovación y estandarización (Becker, 2008) dentro de un campo judaico en disputa. ¿Cómo pensar este proyecto religioso? ¿Como una experiencia individual desregulada o como un proyecto que institucionaliza al Movimiento Masortí? ¿La institución puede seguir explicando la vida religiosa o se encuentra en un proceso de desinstitucionalización donde todo son prácticas y experiencias individuales? ¿Cómo pensar a este actor en particular? ¿Como un sujeto que se mueve dentro de los marcos institucionales del Movimiento Masortí o por fuera de él? ¿Cómo construye autoridad?

Dentro del judaísmo, en su dimensión religiosa, podemos encontrar diferentes corrientes: la ortodoxa, que cumple rigurosamente con los preceptos religiosos; la reformista, que no se rige bajo la ley judía (la halajá) y apela a la autonomía individual; y la conservadora, o masortí, que se definió a sí misma como una tercera posición entre las otras dos, ya que “conservaba” el cumplimiento de la ley judía, como la primera, pero adaptándose al estilo secular de su feligresía, como la segunda. Ejemplos de esto es que cumple con el precepto del shabat (sábado) —día sagrado de la semana, que comienza el viernes, cuando sale la primera estrella, y termina el sábado, cuando la misma vuelve a salir—, pero permite que la feligresía viaje y utilice dinero para acercarse a la sinagoga, que varones y mujeres compartan el mismo espacio físico en las ceremonias religiosas, así como la utilización de instrumentos musicales y micrófonos en los servicios religiosos, el uso del idioma vernáculo en el recitado de plegarias, la ordenación de rabinas mujeres, etc. También se la conoce como masortí, que en su origen hebreo significa tradicionalista, es decir, que sigue las tradiciones.

El trabajo que hace el escriba, o sofer en hebreo, es artesanal y meticuloso, pues consiste en escribir letra por letra sobre un cuero de vaca o de algún otro animal kosher los cinco libros del Pentateuco, lo que puede demandarle un año. El proyecto es innovador y original dentro del Movimiento Masortí3 latinoamericano por dos razones: porque dentro del movimiento no existen organizaciones educativas que formen para este tipo de profesión, por lo que el especialista tuvo que armar su propia currícula para adquirir el conocimiento, y porque cubre una vacancia en la región, ya que hasta el momento no había nadie del movimiento que se dedicara a escribir rollos de la Torá ni mezuzot. Los que ya están escritos y se usan en las “comunidades”4 fueron traídos por las familias fundadoras provenientes de Europa en el siglo XIX, importados de Israel o producidos por profesionales ortodoxos. Es decir, que esta iniciativa rompería además con el monopolio ortodoxo en la elaboración de estos productos, teniendo en cuenta que después de la crisis económica y social de 2001 en la Argentina los miembros del movimiento empezaron a percibir una crisis de legitimidad dentro del campo judaico. Grupos ortodoxos se hicieron cargo de instituciones judías que cerraron porque no pudieron sostenerse, construyeron liderazgos en las entidades centrales de la comunidad5 y comenzaron a brindar actividades educativas y empleos a jóvenes judíos que llevaban un estilo de vida secular. El terreno ganado por los mismos en estas cuestiones interpeló al proyecto identitario Masortí. El movimiento, en sus orígenes, entre las décadas de los años sesenta y noventa, se posicionó como una propuesta liberal, masiva y moderna. Desarrolló una identidad judeo-argentina que buscaba educar al judío como un ciudadano pleno de su país y simultáneamente hacia los valores universales y generales del judaísmo (Senkman, 2007), logrando convocar feligreses e incorporar tanto sinagogas como sinagogas-escuelas. Ante estos cambios en el ámbito comunitario, las y los actores masortíes comenzaron a percibir una disputa de cómo pensar y vivir el judaísmo.

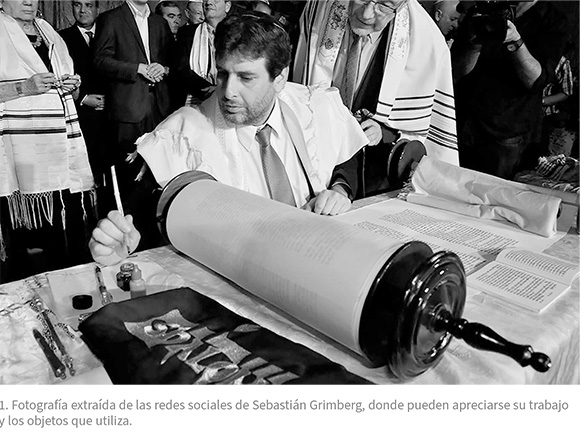

Lo expuesto aquí forma parte de los resultados de mi tesis doctoral, que tuvo como objetivo general describir y analizar los significados entre jóvenes, adultos y adultas que participan en el Movimiento Masortí en la ciudad de Buenos Aires acerca de la juventud y los sentidos de pertenencia, de acuerdo con sus experiencias generacionales. Fue una investigación cualitativa que recurrió al enfoque interpretativo desde una perspectiva sociológica. Los datos fueron recogidos mediante entrevistas semiestructuradas y observación participante entre 2011 y 2020. Para este artículo en particular, tomé como material, principalmente, una entrevista realizada al rabino (en ese momento era seminarista) y escriba Sebastián Grimberg en octubre de 2018, quien compartió su historia personal y familiar y su trayectoria al interior del Movimiento Masortí. De este modo, la historia de vida como método me permitió articular los niveles macro y micro (Mallimaci y Giménez Béliveau, 2006). A partir de su relato, pude dar cuenta de las dinámicas y los procesos que se dan al interior del campo religioso judío y los modos en que a partir del proyecto del especialista y la manera en la que construye autoridad busca fortalecer una identidad masortí.

Para escribir este artículo, pedí autorización al protagonista para difundir lo conversado y develar su identidad. También utilicé observaciones participantes con el especialista escribiendo extractos de la Torá en comunidad, así como información obtenida de filmaciones en eventos subidos a las redes sociales y testimonios de la feligresía que participó. A lo largo del texto haré breves referencias a datos obtenidos a partir de la observación participante en conferencias del movimiento que también ayudaron a la argumentación. Este trabajo busca contribuir a los debates sobre la institucionalización y desinstitucionalización de lo religioso, apartándose de aquel imaginario que considera que en las sociedades contemporáneas hubo una disolución de las instituciones. En este sentido, esta idea de institución como proceso permitirá comprender dinámicas dentro del campo judaico y entender cómo un proyecto que en primera instancia pareciera presentarse como una iniciativa individual, realizado por fuera de un espacio físico comunitario, conforma un entramado social. La trayectoria biográfica de Sebastián permite repensar aquello que plantea la teoría de la desinstitucionalización de lo religioso, de que “la espiritualidad contemporánea estaría atravesada básicamente por cuatro grandes procesos: (a) el repliegue de los dispositivos institucionales de autoridad; (b) la desregulación e individualización religiosa; (c) la revitalización de los comunitarismos y (d) el ascenso de una cultura material espiritualmente marcada” (Algranti, Mosqueira y Setton, 2018: 109). El protagonista, a partir de diferentes niveles de pertenencia dentro del campo judaico, logra complejizar estas cuestiones. Diversas investigaciones han abordado esta temática desde el evangelismo (Algranti y Setton, 2009; Mosqueira, 2014) o el judaísmo ortodoxo en sus distintas vertientes (Setton, 2012 y 2014; Siebzehner, 2019); no así dentro de este movimiento particular, cuya presencia es fuerte en el continente latinoamericano.

El artículo se estructura en cuatro apartados. Primero, presentaré someramente algunos debates sobre la institucionalización y desinstitucionalización de lo religioso dentro de la sociología de la religión, para luego introducir las categorías de Howard Becker (2008) que permitirán salir de esta dicotomía y analizar el proyecto del especialista masortí junto con las nociones de núcleo y periferia para pensar la institución de manera dinámica y procesual. Segundo, presentaré la trayectoria del escriba al interior del movimiento y en qué consiste su proyecto religioso. Tercero, analizaré los modos en que construye autoridad para legitimar sus productos. Cuarto, mostraré cómo por medio de su rol se convierte en un actor transcomunitario, lo que le permite tejer redes no sólo dentro del movimiento, sino en un campo judaico más amplio. Por último, esbozaré las conclusiones.

¿Institucionalización o desinstitucionalización

de lo religioso? La institución como proceso

Como decía, algunos de los debates que podemos encontrar dentro de la sociología de la religión son aquellos vinculados con la institucionalización y la desinstitucionalización de lo religioso. Pero, ¿qué se entiende por institucionalización? Podemos encontrar un nivel macro, en el que las formas sociales, las normas y representaciones son anteriores y trascendentes al individuo (Durkheim, 2003; Parsons, 1951), posiciones en las que puede percibirse una tensión no resuelta entre objetivismo y subjetivismo para pensar la institución (Marx, 2005 y 2006), y uno micro, donde el foco está puesto en las acciones sociales de los individuos (Weber, 1964) que permiten pensar en los procesos de institucionalización, como puede ser la rutinización del carisma, y a la vez observar cómo en los diferentes tipos de acciones están cristalizadas las instituciones (Douglas, 1996; Berger y Luckman, 2015).

Asimismo, existe la postura opuesta, que explica que con los procesos de globalización y el advenimiento de la posmodernidad la institución ha dejado de explicar lo social, en general, y la vida religiosa, en particular (Beck, 1986; Lash y Urry, 1987; Dubet, 2006). Las burocracias, las reglas y los procedimientos dejaron de funcionar como marcos ordenadores de la experiencia. Se produjo una desregulación del campo religioso donde no existen monopolios. Las fronteras se hacen porosas y difusas. Cada organización puede funcionar como marco totalizador (Hervieu-Léger, 1987; Parker, 2008). Por lo tanto, todo se circunscribe a prácticas y experiencias individuales que darán cuenta de los principales cambios societales (Touraine, 1987; Martuccelli, 2007).

No obstante, este trabajo busca correrse de esta posición, pensando a la institución como proceso y en red. En este sentido, la propuesta teórica de Howard Becker (2008) permite concebir este proyecto religioso no como un evento aislado, sino dentro de los marcos institucionales con determinadas particularidades. El autor utiliza los conceptos de innovación y estandarización para analizar el mundo del arte, entendiendo que permiten comprender a la vez otros mundos, en este caso el religioso. Howard Becker (2008) define al mundo del arte como una actividad cooperativa mediante la cual se producen convenciones o prácticas análogas a las costumbres en el caso del mundo religioso. Las personas coordinan esa cooperación y cambian estas convenciones de manera más o menos continua. Las innovaciones son cambios que pueden ser pequeños, graduales o drásticos. Los participantes aprenden una convención. Si lo hacen de otra forma, esto puede resultar incómodo y amenazar intereses. Las innovaciones comienzan como una idea o una visión. Sin embargo, su éxito depende del grado en que sus impulsores puedan movilizar el apoyo de otros. De modo que las ideas y la visión son importantes, pero su éxito y permanencia dependen de la organización, es decir, de las redes que se producen y no del valor intrínseco. Lo que importa es entender el proceso por medio del cual los participantes ignoran, absorben o resisten al cambio, ya que estas reacciones definen su seriedad y extensión. Las innovaciones revolucionarias son aquellas que establecen cambios deliberados en el lenguaje convencional de un mundo. Las revoluciones en el arte imponen grandes cambios en los trabajos que se producen en éste y en las convenciones usadas para producirlo, no así los patrones de la actividad cooperativa (los circuitos por donde circulan, los que producen y los que consumen). Un participante o un grupo se verán desplazados por más que el resto de la red colaborativa siga igual.

Un mundo del arte nace cuando reúne a personas que nunca habían cooperado para producir arte sobre la base de convenciones que en el pasado no se conocían o no se explotaban de esta manera. Y muere cuando ya nadie coopera en las formas que lo caracterizaban. Por el contrario, la estandarización se produce cuando estas formas convencionales se vuelven rutinarias para llevar a cabo las actividades en las que suelen participar los integrantes. Las personas pueden orientarse a algún tipo de mundo social de manera diferente (como profesional integrado, rebelde, artista folk o artista ingenuo). La mayor parte lo hará como profesional integrado, tratándose de personas que participan competentemente y saben hacer bien y con facilidad todo lo que hay que hacer. El proyecto del escriba dialoga con esta perspectiva teórica en la que la institución instituye y es instituida.

A su vez, en la trayectoria del protagonista, en su formación como sofer, en los modos en que construye autoridad y en su proyecto religioso, se puede observar cómo se ubica en diferentes niveles de pertenencia que van desde el núcleo hasta la periferia, pasando por instancias intermedias que delinean diferentes modalidades de sujeto dentro y fuera del espacio comunitario masortí (Algranti y Setton, 2009).

Concebimos al espacio comunitario como una constelación de niveles de pertenencia que van del núcleo a la periferia, dibujando una serie de espacios intermedios. El estudio de las intersecciones entre estos diferentes grados de pertenencia del campo religioso y entre éste y otros universos de sentido problematiza la dicotomía interior-exterior y conduce al desafío de construir una definición, fundamentada en los datos extraídos de los trabajos empíricos, acerca del sujeto periférico. Los actores determinan su lugar en el espacio recurriendo a los marcadores de identidad que el grupo impone. La percepción que los actores tienen del lugar que ocupan es relacional, es decir, que dicha percepción se construye sobre la base de la definición del lugar del otro. Si un actor puede definirse, y ser definido por los otros, como parte de la periferia, es porque en la forma de verse a sí mismo tiene como referencia las marcas portadas por los actores que se encuentran en el núcleo (Algranti y Setton, 2009: 79).

A lo largo del texto mostraré el lugar nuclear y periférico que ocupa este actor en particular, teniendo en cuenta las cuestiones anteriormente mencionadas (formación como sofer, autoridad y proyecto religioso), a partir del modo en que interpreta la ley judía y las maneras en que habita o no las lógicas organizacionales del movimiento, lo que permite complejizar estas ideas de institucionalización o desinstitucionalización.

La trayectoria del especialista y su proyecto religioso

Sebastián Grimberg es sofer y rabino (al momento de la entrevista tenía 42 años y era seminarista). En términos de Howard Becker (2008), podemos definirlo como un profesional integrado. Tiene una larga trayectoria comunitaria dentro del Movimiento Masortí. En su familia no hay rabinos; de hecho, la define como una “familia promedio de la comunidad judeo-argentina porteña”. Sus padres no estaban arraigados al cumplimiento de preceptos religiosos, no respetaban la dieta kosher ni el shabat (el sábado); incluso tenían un negocio que abría ese día de la semana. Tampoco prendían las velas los días viernes. Sí hacían las reuniones familiares para las festividades de Pesaj (pascua judía) y Rosh Ha Shaná (año nuevo judío), iban a la sinagoga para el Iom Kipur (el Día del Perdón) y asistían a un club judío los fines de semana. Su jardín de infantes y su escuela primaria la hizo en una escuela judía “liberal” que en ese momento no formaba parte del movimiento, pero su religiosidad era similar. Se inscribía en un “proyecto aculturacionista” (Bell, 2002) que planteaba la integración del judío a la sociedad en la que vive. En cuanto a la educación no formal, estaba a cargo de un movimiento sionista.

La secundaria la cursó en una escuela judía laica. En este sentido, Sebastián llevaba un estilo de vida secular, aunque inserto en ciertas tradiciones. Podemos ubicarlo en un lugar intermedio respecto del Movimiento Masortí, ya que si bien no participaba en organizaciones propias del mismo ni tampoco cumplía con el shabat ni la dieta kosher, se educaba en organizaciones ideológicamente afines. En su niñez participó en el Departamento de Juventud de su escuela primaria y a sus 11 años en el Departamento de Juventud de la “comunidad” Dor Jadash. Allí tuvo su primer contacto con el Movimiento Masortí. Luego lo dejó y volvió durante su segundo año del secundario. Es decir, en términos de Joaquín Algranti y Damián Setton (2009), en lo que refiere a una pertenencia organizacional, que comenzó a ubicarse en el núcleo masortí, aunque fuera de este espacio en particular seguía llevando un estilo de vida secular, sin incluir ningún precepto religioso en su vida privada. Empezó siendo janij (educando), después continuó como voluntario en el área de Juventud y luego se desempeñó como secretario de Juventud en la comisión directiva. Recuerda con mucho cariño al rabino Rubén, con quien estudiaba Torá y judaísmo los sábados después de la ceremonia. Ese espacio lo inició debido a su interés por lo religioso.

Estudió en la universidad pública, donde comenzó y no terminó la carrera de sistemas (ya contaba con el título de programador, obtenido en su secundaria por ser una escuela técnica, que le permitió insertase en el mercado laboral y tener un trabajo full time en un banco). Continuó estudiando con el rabino y luego ingresó al Seminario Rabínico para instruirse como cantor litúrgico, es decir, que en este ingreso a este otro espacio organizacional afianza aún más su pertenencia con el movimiento, pues busca formarse como profesional, aspirando a tener una participación a largo plazo y de manera continua. No es que el trabajo voluntario que venía teniendo implicara un menor compromiso, pero tanto el rol de educador no formal como los cargos en las comisiones directivas se realizan por plazos determinados, pautados por el ciclo vital de la persona o por la organización (el primero se ejerce entre los 16 y los 24 años, aproximadamente, mientras que el segundo está reglado por estatuto).

Estuvo un año y medio y lo abandonó porque se dio cuenta de que no era su vocación. Siguió en el seminario para la carrera de maestro. Cuando quiso continuar con la formación rabínica, debió dejarla porque no podía compatibilizar su trabajo con la cursada. Antes de casarse, decidió cambiar de rumbo: dejó de ser programador en sistemas de computación y abandonó la carrera. Esta decisión fue consensuada con su futura esposa, pues implicaría para la pareja un cambio en el estilo de vida. Hasta ese momento, trabajaba como seminarista en la comunidad Bet Am del Oeste los viernes y sábados oficiando las ceremonias. Se trataba de un trabajo puntual que podía complementarlo con el que desarrollaba en el banco. Volvió al seminario para retomar sus estudios como rabino y comenzó la licenciatura en organización y dirección institucional en la Universidad de San Martín. Hasta el día de hoy, la formación rabínica exige, además de asistir al seminario, hacer una carrera de grado en alguna universidad del país y el último año de estudios debe realizarse en Israel o en Estados Unidos. Simultáneamente, en 2006 comenzó a trabajar jornada completa como director comunitario en la comunidad Bialik de Devoto.

En todo este proceso, pueden notarse los distintos niveles de pertenencia que atravesó el protagonista. Cuando quiso avanzar en sus estudios rabínicos, no continuó porque no podía ensamblarlos con su trabajo en el mundo secular. Se alejó del núcleo masortí en lo que compete a su formación académica, pero no en su función y vocación, pues siguió ejerciendo como seminarista de una sinagoga, dedicándole un tiempo acotado. Buscó equilibrar lo secular con lo masortí para sostenerse económicamente y a la vez seguir desarrollando su profesión como especialista religioso. El momento previo al casamiento fue un punto de inflexión en su biografía, pues implicó tomar decisiones que afectarían su modo de vivir. Insertarse laboralmente como especialista en un espacio masortí le permitió no sólo ejercer en lo que había estudiado, sino llevar un estilo de vida integral masortí, cumpliendo con los preceptos religiosos tanto en la esfera pública como en la doméstica, lo que implicó volver al centro masortí no sólo en lo que refiere a lo organizacional (estar dentro de una organización masortí), sino también en la adopción de la ley judía, de acuerdo con el código masortí, como mostraré en el siguiente apartado.

Al preguntarle a Sebastián qué lo motivó a ser sofer, recordó, por un lado, que un profesor de fuentes del judaísmo de su secundaria había planteado una pregunta para que los estudiantes indagaran al respecto, de modo que decidió contactarse con el rabino Rubén para investigar sobre el tema, con quien tuvo varios encuentros, y a partir de esto comenzó a formarse con él los sábados, después de la ceremonia, junto con otros feligreses. Lo recuerda como un maestro, un mentor, por iniciarlo en los saberes, y un amigo. Puede verse cómo el protagonista a partir de una situación vivida en un espacio de interacción dentro del campo judaico, aunque fuera del Movimiento Masortí, lo llevó a lo masortí.

Por el otro lado, aquella emoción que le produjo ver a ese sofer que arreglaba un sefer Torá6 en su escuela primaria cuando estaba en quinto grado a mediados de la década de los ochenta. Ambas experiencias fueron fuente de inspiración para desarrollar la profesión de escriba, que fue descubriendo y diagramando, ya que, como dije anteriormente, el movimiento no ofrece un curso de formación para este oficio. Tuvo que institucionalizar un aprendizaje que no estaba dentro del mismo, pero que sí dentro del campo judaico. Podemos observar el carácter instituyente del actor, pero nutrido de lo instituido. Sebastián se sirvió de los profesionales integrados para instruirse. Debió buscarse un maestro que lo entrenara. Eligió un especialista que vive en Israel. Por medio de Skype y un scanner, inició sus clases y le mostraba sus avances. Luego viajó a ese país y realizó un curso intensivo con su maestro cara a cara. Como ya comenté en la introducción, se trata de un trabajo artesanal. Se escribe letra por letra, durante un año, y se utilizan determinados materiales que evocan esa “tarea milenaria” de sofer. Éstos son el klaf (pergamino), que es el soporte sobre el que se escribe un sefer Torá. Se fabrica con cuero de vaca o algún animal kosher. Se trabaja con agua, cal y otros productos para que quede aterciopelado y fino. Con un punzón, se marca los renglones y las columnas. La tinta es una “fórmula milenaria”, compuesta por productos vegetales y minerales, entre ellos goma arábiga, sulfato de cobre y agallas de árbol. El kulmus (la extensión de la mano del sofer) es el elemento con el cual se escribe que como no forma parte del producto final puede ser un plumín plástico. El sofer cuenta con un tikún sofrim, que es el texto del cual se copian las letras y brinda información sobre la cantidad de letras que pueden entrar en las filas y las columnas. Los elementos cortopunzantes (hojas de bisturí de distintos tamaños y hojas de afeitar) sirven para la preparación del kulmus y para reparar o corregir errores.

Sebastián compra todos los materiales en negocios para sofrim (escribas) en Israel. El cuero se apergamina en las curtiembres y en estas tiendas se le agregan los renglones, utilizando punzones, y se cortan de acuerdo con lo que solicita el cliente. También allí se consigue la tinta, que fue previamente fabricada, pasando por los controles de calidad. El proceso de industrialización de los insumos se desarrolla en ese país, lo que garantiza la autenticidad del producto final. Puede verse cómo Israel resulta ser un centro en lo que refiere a esta profesión. No sólo por el valor simbólico que tiene para el judaísmo en general, lo cual le agrega santidad a toda materialidad que provenga de allí, sino que en ese lugar se encuentran los expertos, los cursos de formación y los elementos para la elaboración de los sifrei Torá.

Entiende que este trabajo lo conecta con diferentes tiempos: “A mí siempre me atrajo el tema de sofrut; digo, es esta cosa de mezcla entre el pasado, el presente y el futuro. La trascendencia, todo lo que genera”. Uno de los preceptos religiosos que contempla la halajá es la escritura de un sefer Torá, que por falta de expertise no siempre puede hacerse de manera individual. Así como con los procesos de modernización los especialistas religiosos perdieron ese lugar privilegiado de ser los primeros en leer y difundir los textos sagrados, en la profesión de los escribas se sigue encontrando esa cualidad preferencial. Dada la dificultad, es poco probable que un laico escriba un sefer Torá. El acceso a la escritura del texto no tiene que ver con una cuestión de estatus, como sucedía en la Edad Media, sino con la incorporación de un aprendizaje difícil, lo que hace que de facto el sofer sea el custodio o el mediador de esta práctica con el resto de la feligresía, como puede suceder en el mundo secular con los notarios o los escribanos, quienes juegan un rol crucial para garantizar la validez y la autenticidad de los documentos (Goody, 1986).

Sebastián, por medio de su proyecto, propone hacerlo en forma comunitaria. La feligresía cumple con el precepto de escritura, fortalece los vínculos de su organización y a la vez deja un legado.

muchas personas que de las 613 mitzvot [preceptos], por lo menos ésta, la pudieron cumplir gracias a que alguien se las acercó. Entonces, yo me propuse, bueno, facilitar a las comunidades la posibilidad de escribir un sefer Torá, hacer un proyecto, un producto, llamémosle así, un proyecto en sí mismo, que pueda ayudarlos a maximizar la llegada a la gente, generar vínculo comunitario, unir a todos en una sola cosa que va a quedar por los siglos (entrevista a Sebastián Grimberg, seminarista y escriba, de 42 años, realizada el 11 de octubre de 2018).

Escribir el Pentateuco con este formato artesanal evoca los relatos de origen del judaísmo, de ese tiempo primordial (Eliade, 1991), pues se sigue reproduciendo el texto que corresponde a los cinco libros de Moisés (uno de los grandes héroes del pueblo hebreo) utilizando el mismo formato de rollo con materiales similares, tal como se hacía en la antigüedad. Si bien con el tiempo algunos procedimientos cambiaron ―por ejemplo, el tratamiento del pergamino, o el tipo de tinta―, sigue conservando la forma de rollo de los “inicios”.

La Torá en libro se utiliza para el estudio, pero en forma de rollo se usa en las prácticas rituales, siendo un objeto sagrado para la comunidad. De hecho, existen costumbres vinculadas a las precauciones que deben tenerse con los rollos de la Torá debido a su santidad. Por ejemplo, si se caen al piso, el rabino puede declarar un castigo a la comunidad, como hacer ayunar a los presentes, estudiar las leyes de respeto a la Torá, realizar algún compromiso o dar caridad. Asimismo, cuando un sefer Torá está en mal estado y no puede repararse, la halajá dice que debe ser enterrado en el cementerio por considerarse un texto santo, pues contiene la palabra de Dios. La Torá, en tanto objeto diferenciado, organiza y cohesiona lo social.7

El sofer, en los distintos momentos de la escritura que comparte con la “comunidad” y en la celebración final, cuando entrega el sefer Torá terminado, permite salirse de un tiempo profano y cronológico para pasar a un tiempo sagrado, primordial e infinitamente recuperable. La escritura y la entrega vuelven a traer al presente el tiempo de los orígenes y reactualizarlo (Eliade, 2001). El sofer en la reproducción de un nuevo sefer Torá evoca múltiples significados: aquel pasado primordial donde sucedió esa primera entrega que Dios le hizo al pueblo hebreo en el monte Sinaí luego de haber salido de Egipto, pero sobre todo la continuidad de la comunidad. Este objeto en particular moviliza justamente ese mito de los comienzos y la proyección de un futuro. El proyecto no sólo implica que la comunidad reciba un objeto que simbólicamente representa la trascendencia, sino que permite encarar otros que hacen a las necesidades edilicias o la recaudación de fondos económicos para becas, etc. La comisión directiva pauta distintos tipos de participación en el proceso de elaboración del sefer Torá donde la feligresía hace donaciones para tal fin. Participa del precepto (el proceso de escritura), pero también se involucra en las metas que se busca alcanzar. Puede verse el carácter instituyente del actor. Sebastián propone una instancia nueva de socialización, valiéndose de prácticas convencionales (Becker, 2008) establecidas y conocidas por los miembros.

El especialista trae un proyecto innovador, en términos de Howard Becker (2008), una idea o visión que está poco desarrollada dentro del movimiento que logra irrumpir en la cotidianeidad de la “comunidad”. Instituye algo nuevo a partir de bases ya instituidas. De este modo, rompe con el monopolio de la ortodoxia en dos sentidos. Por un lado, en la producción del sefer Torá; tal como lo expresa Sebastián, hay determinados servicios, como la sofrut, que están poco explotados. Por el otro, los momentos de escritura traen consigo instancias espirituales que se diferencian del rezo normativo al que la feligresía está acostumbrada. Como ya decía, luego de la crisis económica y social de 2001, integrantes del movimiento comenzaron a percibir una crisis de legitimidad dentro del campo judaico en lo político, en lo comunitario, pero también en el proyecto religioso.

En primer lugar, cuestionan la flexibilidad en el cumplimiento de la halajá, entendiendo que deberían ser más rigurosos en su aplicación. En segundo lugar, advierten que no alcanza con brindar servicios religiosos puntuales, ya sean los de la semana y los vinculados con el ciclo vital judío (brit milá, simjat bat, bar/bat mitzvá,8 casamientos, entierros), sino que el movimiento debería ofrecer un “judaísmo diario”, donde haya un vínculo continuo con la “comunidad”. Esto llevaría a un tercer punto: la incorporación de nuevas experiencias que involucren el cuerpo, las emociones, el estudio; incluso agregar rezos o rituales distintos a los ya conocidos e institucionalizados por el movimiento. Esto lograría exaltar lo espiritual, lo interno (Ceriani Cernadas, 2013; Frigerio, 2016). Los informantes entienden que el Movimiento Masortí se volvió muy académico y que carece de experiencias espirituales. En términos de Howard Becker (2008), se estandarizó, o rutinizó, dejándolo en desventaja frente a las ofertas ortodoxas, que según ellos parecieran brindar todas estas cuestiones.

La propuesta del Movimiento Conservador, uno, a mi manera de ver, se quedó totalmente estancada en el tiempo (…) porque estábamos acostumbrados a entregar servicios, como lo mencionaban; experiencias a usuarios, experiencias a clientes, servicios actualizados. El viernes a la noche kabalat shabat, jaguim [fiestas], puntualizados, bar mitzvá, jupot [bodas], puntualizado. Pero lo que nos hemos dado cuenta es que las personas en esta época, y no tiene que ver con la edad de las personas, sino con los nuevos paradigmas, buscan un judaísmo más diario y cada uno según la intensidad que quiera tener. Y, por último, el peligro, y al menos nosotros lo vemos así, pues somos una comunidad masortí, [de] la radicalización del judaísmo en la ortodoxia (directivo de una “comunidad” de Santiago de Chile, en el Encuentro Anual Seminario, Buenos Aires, en junio de 2018).

Las y los interlocutores perciben que el movimiento está en una “meseta” y que hubo una pérdida de originalidad. Ahora, innovar es revitalizar la halajá, lo que lleva a incorporar una mayor cantidad de preceptos religiosos a la cotidianidad de la feligresía y al espacio “comunitario”, así como la apertura de cursos de estudio. Contra lo que pensarían los defensores de la desinstitucionalización, la innovación para este grupo en particular estaría dada por un cumplimiento más riguroso de ley judía a partir de la institucionalización de más prácticas convencionales en comunidad. Los actores, para pensarse a sí mismos, recurren a la ortodoxia para hallar puntos de encuentro o para distanciarse.

En los diferentes servicios religiosos masortíes, la figura rabínica está en el púlpito, oficiando, y la feligresía está sentada enfrente, siguiendo las ceremonias con un libro de rezos en hebreo y en español. Si bien, en determinados momentos, integrantes de la “comunidad” pueden subir al púlpito y decir alguna bendición, la dinámica suele darse de esa manera. En la escritura del sefer Torá, Sebastián instituye un ritual distinto y nuevo que implica un cambio en la disposición del espacio y de los cuerpos. Mientras escribe una letra, grupos pequeños de feligreses apoyan sus manos en su brazo acompañando sus movimientos y pueden hacer bendiciones. Luego explica el significado de la letra, la palabra que va formar y el extracto de la historia a la que corresponde. Es decir, rompe con el rezo normativo, trayendo un momento espiritual que apela a la interioridad. Aunque el ritual sea colectivo, comprende una dimensión individual, pues cada grupo recibe un mensaje de acuerdo con la letra que le tocó,9 lo cual lo hace también más personal. Puede verse que la feligresía tiene un “deseo proxémico” (Puglisi, 2018) con la Torá al querer cargarla, besarla, vestirla, leerla, guardarla en el arca o escribirla, percibiendo una conexión simbólica y emocional por lo que representa para el judaísmo, no por tener una condición milagrosa.

Sebastián no hace una distinción en su relato entre religión y espiritualidad, sino entre “forma” y “contenido”. Éstas son las categorías que utiliza. Siente un fuerte compromiso por el cumplimiento de la halajá y entiende, como veremos en el siguiente apartado, que la construcción de autoridad se da partir de la coherencia entre el decir y el hacer. Considera que en Buenos Aires se vive un judaísmo masortí muy laxo. Lo mínimo a cumplir se convirtió en las bases, y esto no sería correcto pues este movimiento es halájico. Esta postura lo ubica en el núcleo masortí, porque afirmarse en el cumplimiento de la ley judía, diferenciándose de lo laxo (o del reformismo), forma parte de las definiciones del movimiento, que se define a sí mismo a partir de dos corrientes, como ya decía en la introducción. Recuperar el cumplimiento de la ley es volver a tomar ese punto medio entre la ortodoxia y el reformismo.

Marshall Meyer, fundador de este movimiento, llegó de Estados Unidos a la Argentina en 1959, en un contexto de revitalización de lo religioso dentro del campo judaico. Puso el foco en la participación judía en la sociedad, al mismo tiempo que ofrecía convertir la sinagoga en el centro de la vida social y comunitaria (Bokser Liwerant, 2011). A su vez, introdujo una serie de cambios en la liturgia. Incorporó nuevas melodías (canciones conocidas o de películas) en la recitación de las plegarias, el uso del castellano en las ceremonias religiosas, un rol más activo por parte del rabino en las ceremonias, generando instancias de debate con la feligresía, que hombres y mujeres compartieran el mismo espacio físico en los servicios y la inclusión de matrimonios de personas judías y no judías en la participación comunitaria sin exigir una conversión, a menos que quisieran realizar rituales. Promovió los lazos espirituales con Israel por medio de prácticas y rituales sin promocionar la migración hacia dicho Estado.

Sebastián reconoce el carácter innovador del proyecto de Meyer, pero sostiene que con el correr del tiempo el movimiento se quedó “en la parte estética, lo externo, lo visual, lo musical sin tanto contenido”. Con su trabajo como seminarista y como sofer, viene a reponer en esto, por ser más riguroso en el cumplimiento de la halajá. Si bien le plantea a la feligresía un cumplimiento gradual del shabat teniendo en cuenta su idiosincrasia, entiende que dado su carácter de especialista religioso él debe mostrar ejemplaridad, ubicándose en el núcleo masortí.

Esta carencia de “contenido” también la viene a reponer en su rol de sofer, ya que acerca, por un lado, a las “comunidades” al cumplimiento de un precepto religioso que es difícil hacer de forma individual y, por el otro, pone en valor el objeto sagrado del cual se leen y se hacen los rituales por sobre la fachada (la restauración de sinagogas, la construcción de nuevos edificios).

[me propuse] que las comunidades tengan sus sifrei Torá, que están muy deteriorados por lo general, que los puedan tener dignamente. Casi todas tienen todos los palos rotos y cambiar los palos es una pavada (…). Empezar a darle dignidad, porque esto que pasó en el Movimiento Conservador, yo te decía, mucho de lo estético, lo musical, qué sé yo, dejando de lado el contenido… la realidad es que se fueron construyendo templos, se fueron haciendo escuelas, se fueron mejorando las cosas, se fue todo poniendo así, pero vos entrás, abrís el Arón Hakodesh (arca donde se guardan los rollos de la Torá) y tenés todos los del continente hechos pelota. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, hicieron un Arón Hakodesh, una cosa espectacular, pero adentro no tenés un solo sefer Torá que esté en condiciones. Ni siquiera dignas (entrevista a Sebastián Grimberg, seminarista y escriba, de 42 años, realizada el 11 de octubre de 2018).

Puede verse cómo “forma” y “contenido” ordenan y dan sentido a su modo de ver el judaísmo. Su foco está puesto en el cumplimiento de la ley judía y por su intermediación construye autoridad y encara proyectos comunitarios nuevos sobre la base de las prácticas convencionales masortíes que se fueron institucionalizando luego de la llegada de Meyer.

La construcción de autoridad

El trabajo de sofer de Sebastián también es original, ya que rompe con la lógica organizacional del movimiento. Las “comunidades” que lo conforman son organizaciones civiles sin fines de lucro gobernadas por comisiones directivas integradas por familias fundadoras o de peso. Salvo algunas excepciones, los rabinos, rabinas o seminaristas no son dueños de las “comunidades”, sino personal contratado por las comisiones directivas. La figura rabínica, a diferencia de otros referentes espirituales, no ejerce un carisma personal debido a su biografía, sus dotes y sus cualidades excepcionales, sino a través de su función o cargo (Weber, 1964), legitimado por su formación académica y por haber sido contratado por la “comunidad” para ejercer como tal. Su elección puede estar dada por sus atributos personales, su capacidad de convocatoria, su histrionismo, pero éstos no son los únicos y principales factores.

Aunque la figura rabínica es considerada por el movimiento como la “autoridad del lugar” (mara d’atra), en la práctica, la aplicación de la ley judía es producto de una negociación entre la figura que detenta el poder religioso y las comisiones directivas encargadas de administrar los recursos económicos. A la vez, existe una historia institucional en cuanto a la aplicación de la ley judía que trasciende a la figura religiosa.

Sebastián ejerciendo como sofer se sale de esta lógica, pues desarrolla un proyecto individual llevado a cabo por fuera de una “comunidad” (de un espacio físico). En este punto, se ubica en un lugar periférico respecto al movimiento, pues se sale de la relación “cogobierno” (especialista religioso-comisión directiva). Su estudio se ubica en su casa; no tiene jefes ni debe negociar con otros poderes, logrando alcanzar una autonomía económica. Puede desarrollar los rituales y preceptos según las leyes del sofrut, que cumple estrictamente según lo pautado por el Movimiento Masortí, sin tener que considerar los hábitos y las costumbres de su feligresía (en el hacer vuelve al núcleo masortí). El cumplimiento riguroso de estos rituales y preceptos es muy importante para él, ya que es la muestra de que sus productos son confiables. Él legitima su trabajo y construye autoridad mostrando una coherencia entre el discurso y la práctica no sólo en el espacio “comunitario”, sino también fuera.

Como decía al inicio, el Movimiento Masortí adapta el cumplimiento de la ley judía al estilo secular de la feligresía. Por ejemplo, considera fundamental el cumplimiento del shabat, pero a diferencia de la ortodoxia permite que se utilicen medios de transporte y se toque dinero para trasladarse a la sinagoga. Luego, cuando la feligresía entra a sus “comunidades”, deberá cumplir con una serie de reglas atravesadas por las cuestiones ya planteadas (las decisiones de la figura rabínica, los acuerdos con la comisión directiva y la historia institucional). Por ejemplo, no desarrollar determinadas prácticas, como prender fuego, tocar dinero, escribir, imprimir, usar tijeras, proponer traslados desde la organización, sacar fotos, filmar, utilizar teléfonos celulares. Luego, cada “comunidad” establece sus especificidades. Lo mismo sucede con la dieta kosher. Al ingresar a la “comunidad”, deben cumplir con las reglas que establece. Para el caso de la feligresía masortí argentina en particular, ocurre que por lo general el cumplimiento se da dentro de las organizaciones y no necesariamente fuera. Se pueden observar dos tipos de institucionalización: la que se da al interior de la “comunidad”, donde se ponen en juego una serie de prácticas convencionales a cumplir, y la de los usos y costumbres de la feligresía, que entiende que puede hacer esta separación. Esta última se acerca al núcleo masortí cuando ingresa al espacio comunitario y ocupa un lugar más periférico cuando sale.

Sebastián, al tratar de no hacer esta separación entre lo público y lo privado para recrear lo religioso, se ubica nuevamente en el núcleo masortí. Considera relevante llevar un estilo de vida integral que sea explícito y visible para garantizar la confianza no sólo en su rol de seminarista, sino en los objetos que produce (rollos de la Torá y mezuzot).

Yo creo, y esto me lo mostró la experiencia, que tenés que ser incluso más estricto u observante que un rabino o que cualquier otra persona, que es el mohel [persona que hace la circuncisión], que es el shojet [matarife], y el sofer, porque en ambas hay alguien que está confiando en algo que hiciste para consumirlo, pongámoslo así. Vos comprás un pedazo de carne kasher, ¿vos cómo sabés que la persona que le hizo la faena, los supervisores, siguieron todas las normas? (…). Y lo mismo con un sofer, ¿vos cómo sabés que el sefer Torá o una mezuzá que ponés en tu casa fue escrita de acuerdo a las normas?, ¿que no es una fotocopia? Hay cosas que no se pueden hacer, por ejemplo, borrar el nombre de Dios (…). Por lo cual tiene que ser muy marcada la vocación de la persona de llevar una vida de acuerdo a la halajá. Por ende, el tema de shabat [el sábado], de no viajar, de kashrut [dieta kosher] y de todo esto, tiene que ser explícito y visible también (entrevista a Sebastián Grimberg, seminarista y escriba, de 42 años, realizada el 11 de octubre de 2018).

Para mostrarse como un profesional que elabora productos confiables, considera que debe haber una coherencia en el decir y en el hacer. Para esto, armó un estilo de vida para poder cumplir con los preceptos religiosos. Vive a dos cuadras de su “comunidad”, para no viajar en shabat; cumple con la dieta kosher; en su casa tiene doble vajilla para no mezclar car-

nes con lácteos; no utiliza teléfonos celulares en shabat, etc. Es decir, busca alejarse de ese “estilo de vida del judío porteño promedio”. A la vez, en su “comunidad” en particular está sumamente involucrado. Sus hijos van a la escuela de la organización y a las actividades educativas no formales los fines de semana y su esposa lo acompaña en las ceremonias y es anfitriona de los festejos que se llevan a cabo en su hogar.

Un proyecto que genera redes

Esta actividad realizada por fuera del ámbito organizacional le permitió interactuar con distintas “comunidades” del Movimiento Masortí en América Latina. No sólo porque estas últimas le encargaran una Torá, sino porque, como decía anteriormente, el escriba incluye en el ritual de escritura momentos para que la feligresía comparta con él este proceso. Sebastián se acerca a las organizaciones y junto con el referente espiritual a cargo convoca a los integrantes de la “comunidad”. En términos de Howard Becker (2008), el proyecto religioso del protagonista es innovador porque es novedoso, propone rituales y espacios de encuentro nuevos, moviliza apoyos y produce redes.

Cuando se produce la entrega, la “comunidad” hace una celebración. Sebastián, en el rol de sofer, se convierte en un actor transcomunitario, ubicándose en el núcleo masortí, ya que su práctica permite afirmar la identificación comunitaria de otras “comunidades” y la identificación con el Movimiento Masortí.

El caso más emblemático de interacción dentro del Movimiento Masortí y de un colectivo institucional judío más amplio a partir de la actividad del escriba fue la escritura de una “Torá federal” en 22 lugares de Argentina que fue entregada a la “comunidad” de San Miguel de Tucumán por el festejo del bicentenario de la Declaración de la Independencia de este país en septiembre de 2016. A ese evento asistieron diferentes organizaciones del Movimiento Masortí, organizaciones sionistas y entidades socio-deportivas, todas con sus respectivos departamentos de juventud. En el acto de entrega también participaron las autoridades políticas locales, el gobernador de la provincia, Juan Manzur, y el intendente capitalino, Germán Alfaro. A partir de su proyecto religioso, pudo proponer la escritura de una “Torá federal”, que culminó en un evento que movilizó a diferentes generaciones, propició espacios de participación para jóvenes y momentos de identificación con el movimiento, con el judaísmo como algo más amplio y con la identidad argentina, pues se hizo en el marco del bicentenario con la presencia del núcleo del poder político. En términos de Howard Becker (2008), este proyecto puede medirse como exitoso, ya que movilizó el apoyo de actores dentro y fuera del mundo judío para cooperar en su elaboración.

En 2011, el escriba también participó de un proyecto llamado Mezutón, la maratón de las mezuzot. En todo el continente latinoamericano, cada feligrés podía encargar una mezuzá a través de una página web para luego recibirla en su “comunidad”. Hizo cuatrocientas, pero el pedido fue de novecientas, aproximadamente, de modo que la diferencia la debieron comprar en Israel. Todos los feligreses recibieron las mezuzot el mismo día y el rabino de cada “comunidad” las colocó en sus casas; por eso llamaron “maratón” al evento. El proyecto tuvo varias ediciones.

El especialista, a partir de una vocación particular cuya formación está poco institucionalizada, logra interactuar con diferentes generaciones y con diversas escalas de lo masortí: con las “comunidades”, a partir de los pedidos específicos, entre “comunidades” (por ejemplo, en los campamentos juveniles organizados por Noam, el nodo juvenil del movimiento, donde el sofer escribe delante de niños, niñas y jóvenes y explica en qué consiste su labor), en eventos nacionales, como el del bicentenario, y transnacionales, como “la maratón de las mezuzot”.

Conclusiones

La historia de vida de Sebastián permite conocer las dinámicas de un campo judaico en disputa. Si bien la pluralización del campo religioso judío no es nueva, sino propia de los procesos de secularización, a partir de la crisis económica y social de 2001 lo que cambió fueron los modos de circular dentro, como sucedió en el campo de creencias en el cono sur. Pueden encontrarse pertenencias sociales más fluidas en las que los actores multiplican etapas, “sumando pertenencias sucesivas o simultáneas” (Mallimaci y Giménez Béliveau, 2007: 55). Podría decirse que se rompe con el imaginario de estabilidad de las pertenencias sociales, dando lugar a la valorización del cambio. Las identificaciones múltiples tienen un menor costo social y la autoridad pasa a descansar en la feligresía, que busca hacer su trayectoria personal. El campo judaico se hace poroso y si bien cada opción dentro de éste se presenta como válida, eso no implica que dentro no se dispute la legitimidad por cómo pensar y vivir el judaísmo (Setton, 2009 y 2011).

El proyecto religioso de Sebastián se inscribe en este escenario. Con su profesión como seminarista y como sofer se reafirma en el Movimiento Masortí y construye autoridad a partir del cumplimiento de preceptos religiosos tanto en la esfera pública como en la privada, siempre desde la ideología del movimiento (no se aleja de ese marco de referencia). En un contexto que pareciera ir hacia procesos de desinstitucionalización, el protagonista, a partir de su biografía, evidencia lo contrario. Pueden notarse dinámicas complejas y dimensiones diferenciadas a analizar. En primera instancia, se podría asociar que lo periférico remite a la desinstitucionalización, cuando lo cierto es que para este caso particular, cuando el escriba se sale de la lógica organizacional masortí, trabajando de forma autónoma y por fuera de una “comunidad”, ubicándose en un lugar más marginal, pasa a ubicarse en el núcleo en lo que refiere al cumplimiento de la ley judía, según lo interpretado por el Movimiento Masortí, pues desarrolla las prácticas de la sofrut sin tener que mediar con las convenciones de las organizaciones. Así, garantiza confiabilidad en sus productos, volviéndose a insertar en el núcleo masortí desde lo organizacional cuando las “comunidades” contratan su servicio.

Sebastián se ubicó en su trayectoria comunitaria en el núcleo del movimiento. Participó a través de distintos roles dentro del departamento de juventud de una comunidad masortí, fue secretario en la comisión directiva y se formó en el Seminario Rabínico Latinoamericano para ejercer como rabino. Su educación inicial, primaria y secundaria, no la hizo en organizaciones del movimiento, pero tenían afinidad ideológica con él, ubicándose en un lugar más intermedio. Lo mismo sucedió con algunas de las “comunidades” en las que se desempeñó como seminarista. La institución masortí está en la forma en que se desarrolla como especialista religioso. Cuando asume el rol de director comunitario en la comunidad de Devoto, aplica su formación masortí en una “comunidad” masortí. Es decir, se vuelve a ubicar en el núcleo desde lo organizacional. Su pertenencia en este núcleo también se observa en la forma que cumple con la halajá.

Cuando Sebastián decide estudiar para sofer armó su formación buscando a profesionales integrados dentro del campo judaico, pero sin contar con una carrera institucionalizada por el movimiento. El protagonista instituye sobre bases instituidas, haciendo un camino individual sobre redes ya conformadas.

Lo mismo sucede cuando lleva su proyecto de escritura de sifrei Torá a las “comunidades”. Propone un marco para el desarrollo de una acción colectiva con la mediación de convenciones aceptadas, siguiendo la estética del Movimiento Masortí (el uso de instrumentos musicales, celebraciones en la sinagoga, donde hombres y mujeres comparten el mismo espacio físico, un rol activo, y pedagógico, de su parte, explicándole a la feligresía todo el proceso de elaboración). El proyecto es novedoso; no así los patrones de la actividad cooperativa: los circuitos por donde circula, el que produce y los que consumen forman parte del Movimiento Masortí o se adhieren a su ideología. En términos de Howard Becker (2008), el éxito y la permanencia de la idea de Sebastián estuvieron en la posibilidad de reunir personas que nunca antes habían cooperado para producir un sefer Torá sobre la base de convenciones que no se explotaban de esa manera (en forma comunitaria, a la vista de todos, explicando cómo se produce, armando proyectos de recaudación que acompañen la hechura, distintos momentos de escritura para involucrar a la feligresía).

El proyecto es innovador no sólo por tratarse de un servicio que no se realizaba dentro del movimiento, sino por tratarse de un ritual que rompe con el rezo normativo masortí y apela a una dimensión espiritual, ya que involucra lo subjetivo, lo interno, lo experiencial y lo emocional. Esto puede verse en la disposición de los cuerpos a la hora de hacer la escritura comunitaria, en la instancia en que la feligresía le toca el brazo al sofer y acompaña sus movimientos y luego de la explicación recibida por el especialista conecta con ella y hace bendiciones. También cuando se desarrolla la entrega final, en la que la comunidad es convocada y celebra el recibimiento del nuevo sefer Torá. Sebastián propone una renovación del ritual que según él repone en el “contenido” por sobre la “forma”, pero en términos más amplios logra dialogar con aquella lucha simbólica que los miembros del movimiento perciben con las ortodoxias.

Referencias bibliográficas

Algranti, Joaquín, y Damián Setton (2009). “Habitar las instituciones religiosas: corporeidad y espacio en el campo judaico y pentecostal en Buenos Aires”. Alteridades 19 (38): 77-94.

Algranti, Joaquín, Mariela Mosqueira y Damián Setton (2018). “Instituir lo sagrado: observaciones para la comprensión del hecho institucional en contextos religiosos”. Sociedad y Religión 28 (50): 108-115.

Beck, Ulrich (1986). La sociedad de riesgo. Hacia una nueva modernidad. Barcelona: Paidós.

Becker, Howard S. (2008). Los mundos del arte. Sociología del trabajo artístico. Bernal, Argentina: Universidad Nacional de Quilmes.

Bell, Lawrence D. (2002). “The Jews and Perón: communal politics and national identity in peronist Argentina, 1946-1955”. Tesis de doctorado. Ann Arbor, mi: The Ohio State University.

Berger, Peter, y Thomas Luckmann (2015). La construcción social de la realidad. Buenos Aires: Amorrortu.

Bokser Liwerant, Judit (2011). “Los judíos de América Latina. Los signos de las tendencias: Juegos y contrafuegos”. En Pertenencia y alteridad. Judíos en/de América Latina: cuarenta años de cambios, coordinado por Haim Avni, Judit Bokser Liwerant, Sergio Dellapergola, Magalit Bejarano y Leonardo Senkman, 115-164. Madrid: Iberoamericana Vervuert.

Ceriani Cernadas, César (2013). “La religión como categoría social: encrucijadas semánticas y pragmáticas”. Revista Cultura y Religión 7 (1): 10-29.

Douglas, Mary (1996). Cómo piensan las instituciones. Madrid: Alianza Universidad.

Dubet, François (2006). El declive de la institución. Barcelona: Gedisa.

Durkheim, Émile (2003). Las reglas del método sociológico. Buenos Aires: Gorla.

Eliade, Mircea (1991). Mito y realidad. Barcelona: Editorial Labor.

Eliade, Mircea (2001). El mito del eterno retorno. Buenos Aires: Emecé.

Frigerio, Alejandro (2016). “La ¿‘nueva’? espiritualidad: ontología, epistemología y sociología de un concepto controvertido”. Ciencias Sociales y Religión 18 (24): 209-231.

Geary, Patrick (1986). “Sacred commodities: the circulation of medieval relics”. En The Social Life of Things: Commodities in Cultural Perspective, editado por Arjun Appadurai, 169-193. Nueva York: Cambridge University Press.

Goody, Jack (1986). The Logic of Writing and the Organization of Society. Nueva York: Cambridge University Press.

Hervieu-Léger, Danièle (1987). “Faut-il définir la religion?” Archives de Sciences Sociales des Religions 63 (1):11-30.

Lash, Scott, y John Urry (1987). The End of Organized Capitalism. Cambridge: Polity Press.

Mallimaci, Fortunato, y Verónica Giménez Béliveau (2006). “Historia de vida y método biográfico”. En Estrategias de investigación cualitativa, coordinado por Irene Vasilachis de Gialdino, 175-212. Barcelona: Gedisa.

Mallimaci, Fortunato, y Verónica Giménez Béliveau, (2007). “Creencias e increencias en el Cono Sur de América. Entre la religiosidad difusa, la pluralización del campo religioso y las relaciones con lo público y lo político”. Revista Argentina de Sociología 5 (9): 44-63.

Martuccelli, Danilo (2007). Cambio de rumbo. La sociedad a escala del individuo. Santiago de Chile: LOM.

Marx, Karl (2005). “Prólogo a la contribución a la crítica de la economía política”. La ideología alemana (I) y otros escritos filosóficos, 187-200. Buenos Aires: Losada.

Marx, Karl (2006). El 18 brumario de Luis Bonaparte. Buenos Aires: Agebe.

Mosqueira, Mariela (2014). “‘Santa rebeldía’. Construcciones de juventud en comunidades pentecostales del Área Metropolitana de Buenos Aires”. Tesis de doctorado en ciencias sociales. Buenos Aires: Universidad de Buenos Aires.

Parker Gumuncio, Cristian (2008). “Mentalidad religiosa post-ilustrada: creencias y esoterismos en una sociedad en mutación cultural”. En América Latina y el Caribe. Territorios religiosos y desafíos para el diálogo, compilado por Aurelio Alonso, 337-364. Buenos Aires: Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales.

Parsons, Talcott (1951). El sistema social. Londres: Routledge.

Puglisi, Rodolfo (2018). “Materialidades sagradas: cuerpos, objetos y reliquias desde una mirada antropológica”. Ciencias Sociales y Religión 20 (29): 41-62.

Senkman, Leonardo (2007). “Ser judío en Argentina. Las transformaciones de la identidad nacional”. En Identidades judías, modernidad y globalización, compilado por Paul Mendes-Flohr, Yom Tov Assis y Leonardo Senkman, 403-454. Buenos Aires: Lilmod.

Setton, Damián (2009). Instituciones e identidades en los judaísmos contemporáneos. Un estudio sociológico de Jabad Lubavitch, informe de investigación. Buenos Aires: Centro de Estudios e Investigaciones Laborales.

Setton, Damián (2011). “Representaciones y sentidos sobre la militancia religiosa: el caso de Jabad Lubavitch de la Argentina”. En Marginados y consagrados. Nuevos estudios sobre la vida judía den la Argentina, compilado por Emmanuel Kahan, Laura Schenquer, Damián Setton y Alejandro Dujovne, 379-405. Buenos Aires: Lumiere.

Setton, Damián (2012). “Posiciones periféricas en la revitalización de judaísmo ortodoxo en Buenos Aires”. Religião e Sociedade 32 (2): 101-123.

Setton, Damián (2014). “Racionalidades cruzadas en la actualización de categorías de identificación”. Miríada 6 (10): 115-138.

Siebzehner, Batia (2019). “Etnicidad y religión en la formación de fronteras de pertenencia: las comunidades judías de México y Panamá”. En La institución como proceso. Configuraciones de lo religioso en las sociedades contemporáneas, editado por Joaquín Algranti, Mariela Mosqueira y Damián Setton, 125-136. Buenos Aires: Biblos.

Touraine, Alain (1987). El regreso del actor. Buenos Aires: Eudeba.

Weber, Max (1964). Economía y sociedad. México: Fondo de Cultura Económica.

Recibido: 27 de diciembre de 2023

Aceptado: 26 de febrero de 2025